La condizione sociosanitaria delle persone dimoranti negli insediamenti informali della provincia di Foggia assistite nel 2022 da INTERSOS

Alessandro Veronaa,b, Eva Pinnaa

aINTERSOS, Organizzazione Umanitaria Onlus, Roma

b Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, Roma

Citare come segue: Verona A, Pinna E. La condizione sociosanitaria delle persone dimoranti negli insediamenti informali della provincia di Foggia assistite nel 2022 da INTERSOS. In: Da Cas R, Morciano C (Ed). La salute delle popolazioni in condizione di grave marginalità sociosanitaria. Boll Epidemiol Naz 2023;4(4):6-13. DOI: https://doi.org/10.53225/BEN_076

The social and health status of people living in informal settlements in the province of Foggia (Italy) assisted in 2022 by INTERSOS

Introduction

INTERSOS is a non-profit humanitarian organization, founded in 1992 in Italy, which is dedicated to assist populations affected by humanitarian crises in various areas of the world. Since 2011, the organization has extended its activities to Italy with projects in cooperation with local health authorities aimed at the promotion of access to prevention and health care resources for marginalized populations, applying public health proximity principles and methods. This article describes and analyzes demographic and health data collected by INTERSOS while offering free health and social services to persons living in informal settlements in the Capitanata area of Foggia, Italy, from 2 January to 30 December 2022.

Materials and methods

INTERSOS services were provided through two mobile health teams, comprising team coordinators, physicians, nurses, social workers, and cultural mediators. These teams were dedicated to reaching people facing poor living, working conditions, housing (such as abandoned buildings or slums), legal precariousness and experiencing inadequate or no access to health care. The population of interest included persons living in the Capitanata who had access to at least one health or social service of INTERSOS during the study period. Demographic, clinical data (ICD-10-CM) and information on the provided health information and social services were collected. Data were described by absolute numbers and percentages.

Results

During the study period, mobile health teams provided a total of 1,460 health and social services to 834 persons. They were migrants from 24 countries, mainly males (94.1%), with the majority under 40 years (83.1%) and primarily originating from western Africa (92.4%). Among the 1,460 health and social services provided, there were consultations (51.8%), orientation to health and social services (23.4%), health information (10.8%), support for certifications (7.8%) and vaccinations, referral, accompanying activities (5.8%). New diagnoses were 712, with a higher prevalence of non-communicable diseases of the digestive (19.5%), and musculoskeletal system (17.3%), followed by disease of the respiratory systems (16.0%), the majority concerned common seasonal respiratory diseases and only a small percentage (4.1%) concerned mainly infectious diseases and mycosis. To note the prevalence of non communicable chronic conditions was equal to 8% of the total diagnosis. Among the 49 women reached by the mobile health teams, 15 needed health care about pregnancy complications, urogenital problems and information on reproductive and sexual health.

Discussion and conclusions

Substandard living conditions, inadequate housing and exploitation appeared as key factors influencing the health profile of the case series presented in this study. Migrants living in informal settlements are critically marginalized and are among the most vulnerable members of society. It is crucial to enhance proximity medicine sensitive to the needs of the migrants and linguistic-cultural mediation professionals, and also to reduce the human and economic cost of improper recourse to health services. There is a need to actively include marginalised populations in public policy-making and it’s imperative to address housing and legal precariousness, work and sexual exploitation which could be critical determinants of health.

Key words: migrants health, social vulnerability, health care access

Introduzione

Tra le popolazioni cosiddette invisibili e hard to reach, cioè difficili da raggiungere, devono essere incluse quelle che vivono negli insediamenti abitativi informali. Secondo quanto emerge da un’indagine condotta nel 2022 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Foggia è la provincia italiana in cui è presente il maggior numero di insediamenti abitativi informali. Soggiornano lavoratori migranti del settore agricolo-alimentare in marginalità sociale e in condizioni sanitarie estremamente precarie. In particolare, la provincia foggiana include la Capitanata, un vasto territorio a vocazione agricola legato prevalentemente alla coltivazione dei pomodori, dove sorge il più grande insediamento informale d’Italia nell’area dell’ex aeroporto di Borgo Mezzanone, nel Comune di Manfredonia (1). Gli insediamenti sono caratterizzati da sovraffollamento e condizioni igienico-sanitarie fortemente precarie: abitazioni fatiscenti e prive di riscaldamento, elettricità, acqua corrente, servizi igienici. I trasporti pubblici sono limitati o assenti.

Da oltre 20 anni il territorio della Capitanata è legato a pratiche di sfruttamento lavorativo, inclusa la mancata regolarizzazione dei lavoratori senza permesso di soggiorno. Le persone vivono, inoltre, in condizioni di incertezza giuridica e l’accesso ai servizi territoriali è parziale e difficoltoso, non solo a causa di barriere linguistico-culturali e di scarsa disponibilità di informazioni su offerta e modalità di accesso alle diverse opportunità di prevenzione e cura, ma anche per l’isolamento sociale e la presenza di percorsi burocratici lenti e tortuosi (2, 3).

L’area arriva ad accogliere nei mesi invernali una popolazione di circa 2.000 abitanti, che aumenta nei mesi estivi fino a raggiungere le 6.500 presenze (3.500 solo nell’area dell’ex aeroporto di Borgo Mezzanone). Tale incremento è evidentemente legato alla necessità di manodopera per la raccolta dei pomodori (2).

In collaborazione con le strutture locali del Servizio Sanitario Regionale (SSR), INTERSOS realizza interventi quotidiani di cure primarie e promozione della salute rivolti a persone dimoranti negli insediamenti abitativi informali presenti nella provincia di Foggia.

INTERSOS è un’organizzazione umanitaria senza scopo di lucro, fondata nel 1992 in Italia, che offre assistenza a popolazioni colpite da crisi umanitarie in varie zone del mondo (4).

Dal 2011 è attiva anche in Italia con progetti volti a rafforzare la tutela della salute in popolazioni marginalizzate, con un approccio di sanità pubblica di prossimità (5) e dal 2018 è presente in modo continuativo con le sue progettualità sul territorio di Foggia e provincia.

In queste aree sono presenti due équipe multidisciplinari di INTERSOS con relative unità mobili, composte dalla responsabile dell’équipe, da una mediatrice e da un mediatore linguistico-culturale, un medico (e un secondo nel periodo estivo), un’infermiera e un’operatrice sociosanitaria. Le unità mobili sono presenti all’interno degli insediamenti dal lunedì al venerdì per un minimo di cinque ore giornaliere e offrono cure sanitarie, assistenza sociale e interventi di educazione alla salute. Il progetto prevede anche azioni volte al miglioramento dell’accessibilità e fruibilità dei servizi sanitari, attraverso sessioni di orientamento e accompagnamento presso i servizi territoriali di salute.

L’obiettivo di questo contributo è quello di presentare un’analisi dei dati sociodemografici e del profilo di salute delle persone che hanno ricevuto assistenza sanitaria da parte di INTERSOS nel territorio della Capitanata nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 30 dicembre 2022.

Materiali e metodi

La popolazione di riferimento è costituita da tutti coloro che hanno ricevuto almeno una prestazione sociosanitaria offerta da INTERSOS nell’ambito delle sue attività progettuali, e contestualmente dimorante nel periodo in studio negli insediamenti informali della Capitanata, specificatamente nelle aree di Borgo Mezzanone, Palmori, l’ex Daunialat di Foggia, Borgo San Matteo e Poggio Imperiale.

I dati sono stati raccolti durante i colloqui e le visite e registrati nell’INTERSOS Health&Protection Platform, una piattaforma di raccolta dati che permette lo scambio di informazioni tra i diversi operatori sociosanitari che hanno in carico il singolo utente, garantendo allo stesso tempo la tutela dei dati individuali.

Al primo accesso viene assegnato a ciascuna persona un codice identificativo e creata una cartella personale che comprende i dati sociodemografici, lo storico delle azioni intraprese con l’utente, ad esempio visite mediche e accompagnamenti di pazienti fortemente vulnerabili presso i servizi sanitari territoriali. La cartella contiene anche la raccolta delle attività di informazione sociosanitaria, di orientamento sociosanitario e di supporto per la richiesta di certificazioni. Le prime includono: informazioni agli utenti per la prevenzione e la promozione della salute e spiegazioni nella lingua madre o in un'altra conosciuta dall’utente per facilitare la comprensione di eventuali esami diagnostici o terapie da effettuare, delucidazioni riguardo specifiche diagnosi ricevute nel corso di visite specialistiche e supporto per accesso a successive visite specialistiche ed esami diagnostici di secondo livello. Le attività di orientamento sociosanitario riguardano le informazioni e il supporto pratico per l’accesso ai servizi presenti nel territorio di riferimento del progetto, ad esempio le informazioni riguardanti le modalità di iscrizione all'SSR e l’assegnazione di un medico di medicina generale (MMG), l’accesso alle cure urgenti e indifferibili tramite codice STP (Straniero Temporaneamente Presente) per chi è sprovvisto di regolare permesso di soggiorno. Il supporto per la richiesta di certificazioni comprende le pratiche per richiedere l’invalidità, l’assistenza legale e il green pass nel periodo in cui era necessario. Viene inoltre fornito supporto informativo per l’accesso ai servizi dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAF), all’Agenzia delle Entrate e ai centri di orientamento all’impiego.

I dati anagrafici degli utenti registrati al primo accesso sono aggiornati a ogni successivo accesso dai mediatori interculturali e/o dagli operatori sociosanitari. Durante le visite, il medico di turno registra la visita e apre la cartella clinica del paziente. Se necessario, le diagnosi vengono aggiornate nel corso di ogni successivo follow up e classificate utilizzando l’International Classification of Diseases, Tenth Revision, Clinical Modification (ICD-10- CM) (6). L’aggiornamento dei codici diagnostici viene effettuato sulla base dei risultati degli esami diagnostico-strumentali e delle anamnesi cliniche effettuate presso le ASL territoriali o il Policlinico Universitario Riuniti di Foggia. Inoltre, gli operatori sociosanitari e i mediatori interculturali hanno il compito di registrare a ogni accesso quanto compiuto con ogni singolo utente. Le azioni intraprese e le schede anagrafiche degli utenti vengono periodicamente aggiornate e ciò permette allo staff sociosanitario di avere un quadro completo dei progressi in termini di salute e del numero di attività effettuate per ogni singolo utente. A ogni assistito viene rilasciato un libretto sociosanitario, che raccoglie informazioni relative al percorso diagnostico terapeutico e i recapiti degli operatori sociosanitari di riferimento, in modo da consentire la condivisione delle informazioni sull’assistito con altri professionisti della salute e con le strutture sanitarie presenti sul territorio, favorendo in questo modo la continuità assistenziale.

I dati sono descritti in termini di frequenze assolute e percentuali.

Risultati

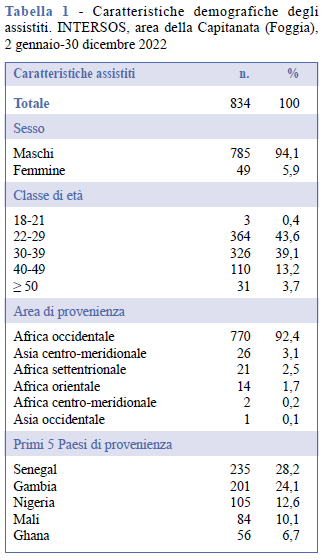

Nel periodo 2 gennaio-30 dicembre 2022 hanno ricevuto assistenza 834 persone per un totale di 1.460 accessi; e gli interventi sono stati realizzati in maggioranza presso l’insediamento di Borgo Mezzanone (84,4%). La Tabella 1 presenta le caratteristiche demografiche degli assistiti. La componente maschile è decisamente prevalente, rappresentando il 94,1% del totale degli assistiti che, come atteso in una popolazione di lavoratori immigrati, è costituita in prevalenza da giovani. Infatti, l’83,1% ha un’età inferiore a 40 anni. La regione geografica di origine è rappresentata, per la quasi totalità, dall’Africa occidentale (92,4%), seguita dall’Asia centromeridionale (3,1%), dall’Africa settentrionale (2,5%) e dall’Africa orientale (1,7%). Le persone migranti provengono da 24 Paesi: il 28,2% dal Senegal, il 24,1% dal Gambia e il 12,6% dalla Nigeria. Meno rappresentata è la Regione asiatica con Paesi quali Pakistan, Afghanistan e Bangladesh. È da notare che la componente femminile è rappresentata per il 94% da donne di nazionalità nigeriana.

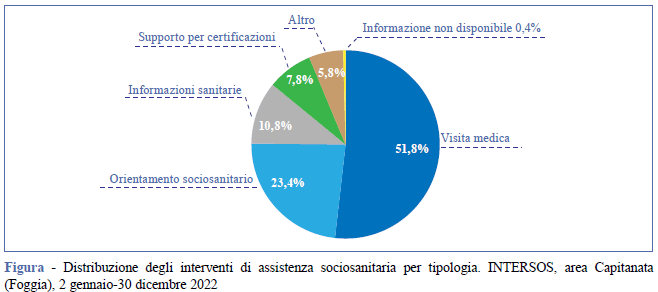

Dei 1.460 accessi a prestazioni/servizi sanitari (in media 1,8 ad assistito), la maggioranza ha riguardato le visite mediche (n. 757; 51,8%), gli orientamenti ai servizi sociosanitari territoriali (n. 340; 23,3%) e l’offerta di informazioni sanitarie individuali (n. 158; 10,8%), supporto per certificazioni (n. 114; 7,8%) e altro (n. 84; 5,8%), che comprende accompagnamenti, referral e vaccinazioni (Figura).

Le patologie riscontrate

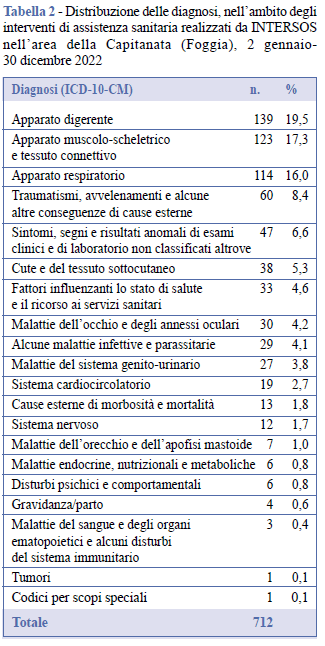

Su un totale di 562 persone visitate (il 67,4% del totale degli assistiti) sono state formulate 712 nuove diagnosi, in maggioranza patologie dell’apparato digerente (19,5%), del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo (17,3%) e dell’apparato respiratorio (16,0%) (Tabella 2).

Tra le patologie dell’apparato digerente, il 38,1% ha riguardato esofago, stomaco e duodeno, spesso con gastrite o malattia da reflusso gastroesofageo (gastroesophageal reflux disease, GERD), mentre il 34,5% è relativo a patologie della cavità orale (prevalentemente carie e infezioni dentali), delle ghiandole salivari e della mascella. Il 18,7% ha presentato condizioni intestinali, spesso diarrea o stipsi, attribuibili alla mancanza di dieta varia e di qualità, al ridotto accesso all'acqua potabile e alla scarsa igiene orale. Il 3,6% era relativo a patologie epatiche, spesso virali, attive o sequele di cui i pazienti erano consapevoli (Materiale aggiuntivo - Figura 1).

Tra le patologie del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo la metà ha riguardato sforzi muscolari e affaticamento (50,4%), principalmente diagnosticati durante periodi lavorativi intensi e circa un terzo dorsopatie (Materiale aggiuntivo - Figura 2).

Il 46,5% delle patologie dell’apparato respiratorio si riferisce a infezioni acute delle vie respiratorie superiori, il 28,9% a stati influenzali e polmonite, con una tendenza stagionale su cui incide il sovraffollamento tipico degli insediamenti informali, mentre il 14,5% è rappresentato da altre malattie del tratto superiore, tra cui sinusiti e condizioni allergiche. Tra le cause di queste patologie, oltre ai patogeni virali, è verosimile che incidano anche diversi allergeni presenti, ad esempio, nelle colture agricole locali e negli ambienti domestici con condizioni igieniche scadenti. Infine, il 6,1% ha presentato un'infezione delle basse vie respiratorie, come bronchite acuta (Materiale aggiuntivo - Figura 3).

I traumi rappresentano l’8,4% delle diagnosi. Per la maggior parte si tratta di traumatismi non intenzionali a carico di mani o polsi (46,5%), caviglie e piedi (18,3%) e capo (16,7%), spesso a seguito di incidenti sul luogo di lavoro o nel trasporto dal/per il lavoro e in minor misura per violenze causate da tensioni sociali all’interno degli insediamenti. Il 6,7% si è rivolto al medico per ustioni di primo o secondo grado. Seguono i traumi al tronco, al gomito e alla spalla (5% ciascuno) causati da cadute accidentali. Rari, ma presenti, traumi corneali determinati da mancanza di dispositivi di protezione individuale nell’ambito lavorativo (Materiale aggiuntivo - Figura 4).

Sono stati riscontrati anche casi con diagnosi appartenenti alla categoria "sintomi, segni non classificati altrove" che comprende presentazioni cliniche aspecifiche. Tra questi, il 42,6% ha presentato una sintomatologia molto generica, quali dolori corporei aspecifici, cefalea, malessere, affaticamento. In alcuni casi questa sintomatologia è riferita a una sola regione (addome 23,4%, sistema circolatorio e respiratorio 16,6%, cute 6,4%), spesso correlata a una sofferenza psichica emersa nel corso del colloquio (Materiale aggiuntivo - Figura 5).

I casi appar tenenti alla categoria delle manifestazioni cutanee includono prevalentemente dermatiti ed eczemi (26,3%) e infezioni della pelle e del tessuto sottocutaneo (23,7%), su cui verosimilmente incidono ambiente, scarsa quantità e qualità di prodotti utilizzati per l’igiene personale e mancato utilizzo di indumenti puliti (Materiale aggiuntivo - Figura 6).

Sono state riscontrate patologie croniche pari all’8% del totale. In particolare, sono stati diagnosticati undici casi di malattia ipertensiva (sei diagnosi accertate di cardiomiopatia ipertensiva e cinque di ipertensione essenziale primaria), sette artropatie con decorso cronico (gonartrosi e altri disturbi delle articolazioni del ginocchio), sei patologie a carico delle vie respiratorie superiori (laringite e laringotracheite cronica, rinite, faringite e faringite cronica, sinusite cronica) e inferiori (asma e stato asmatico), quattro casi con diabete mellito, due casi con patologie a carico del sistema circolatorio (disturbi cerebrovascolari, malattie delle arterie, delle arteriole e dei capillari), due casi con patologie dermatologiche a decorso cronico (dermatite atopica), un caso con diagnosi di sindrome nefritica cronica, uno con diagnosi di epatite cronica e un caso con diagnosi di infezione da HIV. Sono stati, inoltre, diagnosticati 24 casi di GERD a decorso cronico.

Altre diagnosi con percentuali limitate includono: malattie infettive e parassitarie (4,1%) tra cui micosi (48%) e parassitosi (31%), malattie del sistema genito-urinario (3,8%), patologie del sistema cardiocircolatorio (2,7%) e disturbi psichici e comportamentali, come ansia e insonnia (0,8%) (Tabella 2).

Salute riproduttiva e sessuale della popolazione femminile

Le équipe sanitarie hanno visitato 15 donne per problemi specifici legati alla salute riproduttiva e sessuale, per un totale di 16 visite. In quattro visite è stata richiesta assistenza riguardo gravidanza a rischio o a seguito di aborto. Sei visite hanno riguardato l’esecuzione di test di gravidanza e problemi correlati a gravidanze non desiderate connessi alla poca conoscenza della normativa in ambito di interruzione volontaria di gravidanza (IVG) e alla difficoltà di accesso ai relativi servizi. Nel corso di una delle visite sono state richieste informazioni relative alla terapia antiretrovirale per infezione da HIV contratta precedentemente. Infine, sono stati diagnosticati sei casi di patologie del sistema genito-urinario (malattie infiammatorie di organi pelvici femminili e disturbi non infiammatori dell’apparato genitale femminile).

Discussione

La popolazione in esame, che nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 30 dicembre 2022 è stata raggiunta dai servizi sociosanitari di INTERSOS, è giovane e con una componente prevalentemente maschile. Di particolare rilievo la presenza di persone provenienti dalla Regione dell’Africa occidentale, dove alcuni Paesi risentono ancora oggi delle conseguenze di passati conflitti che si sono protratti nel tempo e che hanno causato forte instabilità politica ed economica nell’area geografica. La Regione è, inoltre, molto spesso esposta a fenomeni naturali di forte intensità causati dal cambiamento climatico, con un elevato rischio di catastrofi naturali, come inondazioni e carestie (7).

Come già evidenziato nell’Introduzione, nell’area della Capitanata in provincia di Foggia la popolazione di riferimento vive in baracche, tende, case diroccate, distanti dai luoghi urbanizzati e dai servizi sociosanitari essenziali, inclusi quelli per favorire l’integrazione (1). Abitazione precaria e sfruttamento lavorativo appaiono i fattori che condizionano fortemente il profilo di salute della casistica presentata in questo lavoro. Non emerge, infatti, un quadro epidemiologico caratterizzato da patologie infettive di “importazione/tropicali”. Tra le patologie più diffuse vi sono infatti quelle non trasmissibili, come quelle a carico dell’apparato digerente (19,5%), verosimilmente attribuibili alle difficoltà di accesso all’acqua e a carenze nutrizionali, e quelle a carico dell’apparato muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo (17,3%) diagnosticate prevalentemente nei periodi lavorativi più intensi. Anche i traumatismi non intenzionali rappresentano una quota importante della casistica, attribuibili a incidenti verificatisi sul luogo di lavoro o durante il trasporto da e per il luogo di lavoro (8,4%). Per quanto riguarda le malattie trasmissibili, la maggior quota ha riguardato le comuni affezioni respiratorie stagionali (14%) e solo una piccola percentuale (4,1%) le malattie infettive e parassitarie come micosi e parassitosi, riconducibili alle scarse condizioni igienico-sanitarie presenti all’interno degli insediamenti informali.

L’8% delle patologie diagnosticate sono croniche, di cui il 41% a carico dell’apparato digerente, il 2,7% a carico del sistema cardiovascolare e il 10,3% a carico del sistema respiratorio. La prevalenza delle malattie croniche nelle popolazioni in condizione di grave marginalità sociosanitaria è un dato che sta ricevendo una sempre maggiore attenzione da parte della pur scarsa letteratura esistente per le conseguenze sia in termini di salute sia per l’impatto sul Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Il minor ricorso alle cure primarie, da parte soprattutto degli immigrati irregolari, è determinato da diverse ragioni, tra cui tendenzialmente la difficoltà di accesso ai servizi sanitari di base, che si traduce in una minore compliance terapeutica e in un maggior ricorso alle strutture di pronto soccorso e alle ospedalizzazioni definite come evitabili (8).

Per quanto riguarda la salute mentale, il dato rilevato (disturbi psichici e comportamentali) è presumibilmente una sottostima di quello reale percepito dagli operatori delle équipe di INTERSOS. Difatti, non avendo personale specializzato nelle diagnosi di disturbi di matrice psichica e mancando strumenti idonei all’individuazione di problematiche psichiche di vario grado, non è stato possibile fornire dati approfonditi del fenomeno. Nonostante ciò, quello che emerge dall’osservazione sul campo, è l’ampia predisposizione alla sofferenza psichica. L’isolamento e gli ostacoli giuridici portano gli abitanti degli insediamenti a percepirsi rifiutati e in stato di abbandono, e i servizi, di conseguenza, non ne codificano i bisogni reali. Pesano la perdita di riferimenti sociali, la precarietà, la mancanza di prospettive future e vedere umiliati i diritti dei lavoratori. A ciò si aggiungono i gravi traumi vissuti nel Paese di origine o durante il viaggio sulla rotta del Mediterraneo centrale e orientale. In tale contesto, la sofferenza psichica è molto spesso la causa primaria del disturbo da uso di sostanze, anch’esso molto comune tra le donne (soprattutto sex worker e vittime di tratta) e tra gli uomini che vivono negli insediamenti informali (9, 10).

Occorre, quindi, osservare che su fattori quali abitazione precaria e sfruttamento lavorativo si innestano, operando in sinergia, le criticità nella relazione con i servizi sanitari locali e nella presa in carico sociale.

Dai dati dello studio emerge che una quota consistente delle persone che sono ricorse all’assistenza di INTERSOS lo ha fatto anche per la necessità di ricevere informazioni circa i servizi sociosanitari territoriali, supporto per certificazioni di vario tipo e accompagnamenti ai servizi territoriali, così come per richieste di informazioni e spiegazioni circa le diagnosi ricevute e le modalità di assunzione delle terapie prescritte.

A ciò si aggiunge che la popolazione degli insediamenti informali è per la maggior parte soggetta a continui spostamenti sul territorio, poiché il lavoro agricolo richiede una mobilità territoriale all’interno della stessa Regione o tra Regioni diverse (11). L'orientamento verso l'SSN diventa maggiormente complesso, tanto più considerando le disomogeneità delle garanzie di accesso ai servizi essenziali di assistenza determinata dalla regionalizzazione dell’SSN, a seguito della riforma del titolo V della Costituzione italiana.

Nel 2019 INTERSOS ha condotto un’indagine con lo scopo di fornire informazioni dettagliate riguardo la conoscenza, le modalità di utilizzo e di accesso ai servizi sanitari territoriali da parte delle persone dimoranti nell’area della Capitanata. Su 204 persone intervistate poco più della metà era senza permesso di soggiorno valido. Circa un terzo ha dichiarato di non avere alcuna fonte informativa in ambito sociosanitario e di non essere iscritto all’SSN. Tra gli iscritti, il 58,4% dichiarava di non avere un MMG di riferimento, il 31% di averlo fuori della provincia di Foggia e solo il 10,6% nella provincia, anche se dal 2019 l’ASL di Foggia permette l’iscrizione temporanea con un MMG presso il luogo di effettiva dimora attraverso autocertificazione di domicilio. Inoltre, l’87% degli intervistati non era a conoscenza dell’esistenza di un codice STP e quindi della possibilità, anche per chi non è in possesso di un permesso di soggiorno regolare, di poter richiedere interventi di cura e prevenzione. Dall’indagine emergono anche dati significativi riguardo l’utilizzo del pronto soccorso come principale riferimento sanitario (51%) (12).

Per quanto riguarda la salute femminile, i dati relativi al numero delle utenti e alle relative condizioni di salute risultano essere parziali e limitatamente rappresentativi. La dimensione molteplice della violenza, della discriminazione e dello sfruttamento di cui fanno esperienza le donne all’interno e all’esterno degli insediamenti, le rende difatti maggiormente diffidenti e difficilmente intercettabili (13). Dai dati disponibili, emerge che anche le criticità relative alla popolazione femminile sono principalmente legate alle difficoltà di accesso e fruibilità dei servizi sanitari territoriali (MMG, consultori, ospedali), a molteplici fattori culturali, linguistici, comunicativi e comportamentali, ma anche organizzativi. Uno degli esempi maggiormente esemplificativi è la difficoltà di accesso alle procedure per IVG, legata sia a barriere organizzative del sistema stesso (presenza ridotta di due soli ginecologi non obiettori negli ospedali di Foggia e Cerignola) sia comunicative (scarsa conoscenza da parte delle donne relativamente all’iter e ai luoghi a cui accedere per la richiesta di una IVG). Da menzionare, anche l’accesso quasi inesistente ai percorsi di screening e controllo ginecologico, causato da barriere comunicative e interpretative sul significato e sulla possibilità di accedere a tali percorsi. Inoltre, mentre la popolazione maschile si sposta in autonomia con regolarità, ciò risulta più complesso per quella femminile. Le dinamiche tipiche della tratta fanno spostare le donne senza la loro volontà e a cicli rapidi, complicando l'accesso al diritto alla salute, inclusi i programmi di screening (12).

A livello provinciale, Foggia è la città che offre il numero maggiore di servizi a livello sociale e sanitario. Nonostante ciò, l’accesso ai suddetti servizi è parziale e difficoltoso per la maggior parte dei beneficiari di progetto. Gli ostacoli che impediscono un’adeguata fruizione di tali servizi risultano essere di diversa natura. Le barriere linguistico-culturali, la scarsa disponibilità di informazioni immediate e indicazioni chiare riguardanti i servizi e il loro raggiungimento, i percorsi burocratici lenti e tortuosi, l’isolamento e l’emarginazione risultano essere i maggiori ostacoli a un adeguato accesso ai servizi. Vi è a oggi una conoscenza ridotta del contesto di origine e di appartenenza delle persone che vivono all’interno degli insediamenti informali, così come della complessità relativa ai progetti migratori di queste persone. La stessa situazione legale vincolata al rilascio dei permessi di soggiorno aumenta la difficoltà di accedere a percorsi di accoglienza e rende impossibile lasciare situazioni abitative non idonee. Esiste, inoltre, l’enorme problematica dell’accesso alle dimissioni protette che risulta già difficoltoso per i cittadini italiani e stranieri con regolare permesso di soggiorno, ma impossibile per le persone che non possiedono tale documento e/o sono in fase di rinnovo. Ciò causa un alto numero di dimissioni di pazienti con molteplici vulnerabilità sanitarie, che hanno superato l’acuzie, ma che necessiterebbero di un periodo di riabilitazione psicofisica in strutture e luoghi idonei e che invece sono costretti a ritornare all’interno di soluzioni abitative non adeguate alla loro condizione.

In tale contesto INTERSOS intende assumere un ruolo ponte tra le persone che risiedono all’interno degli insediamenti informali e i servizi sanitari, e non solo, del territorio. Attraverso le attività in outreach promuove infatti una strategia di prossimità sanitaria mirata a rafforzare la capacità dei beneficiari in relazione all’utilizzo e all’accesso dei servizi stessi.

Per perseguire obiettivi e metodologie di lavoro, INTERSOS, che non intende sostituirsi alle istituzioni pubbliche ma al contrario creare con esse collaborazioni concertate, dal 2018 ha siglato un protocollo d’intesa tuttora attivo con la ASL di Foggia. Inoltre, nel 2020 è stata avviata una progettualità congiunta con l’Azienda Regionale per la Salute e il Sociale e il Policlinico Riuniti di Foggia, con l'obiettivo di sostenere la creazione di percorsi di tutela e inclusione stabili. L’anno 2022 ha, altresì, visto il rafforzamento dei rapporti di collaborazione con le autorità sanitarie territoriali, che sono state coinvolte in progettualità ancora oggi attive. Grazie alla presenza continuativa sul territorio, è stato possibile rafforzare il legame fiduciario, sia con le organizzazioni del terzo settore operanti sul territorio, sia con la popolazione target di progetto.

Conclusioni

Il contesto sociosanitario descritto in questo lavoro fa emergere l’importanza della realizzazione di una strategia di prossimità sanitaria per la tutela della salute delle popolazioni fortemente deprivate presenti negli insediamenti informali della Capitanata. Elemento centrale dell’esperienza di INTERSOS è che nei luoghi dove soggiorna la comunità non si è puntato esclusivamente all’offerta di cure primarie, ma anche a interventi di supporto e informazione circa il diritto alla salute e alle risorse pubbliche di prevenzione e assistenza primaria anche nell’ottica di ridurre il costo umano, nonché economico, dei ricorsi impropri al comparto di emergenza-urgenza.

Va sottolineato che il ruolo di INTERSOS è quello di creare collaborazioni con le istituzioni sanitarie pubbliche locali per l’avvio di percorsi stabili di tutela della salute che vanno oltre il limite temporale delle progettualità in corso. Per assicurare questa continuità è importante la definizione di politiche sanitarie con il coinvolgimento delle comunità esistenti.

I servizi sanitari territoriali hanno un ruolo chiave nell’intercettare uomini e donne in condizione di marginalità sociosanitaria e spesso vittime di violenza, tratta e/o sfruttamento e sono soggetti fondamentali nell’ambito degli interventi per il miglioramento degli esiti di salute, operando anche azioni di coinvolgimento dei diversi attori istituzionali.

Con specifico riferimento alla salute riproduttiva e sessuale femminile, è essenziale che il personale operante all’interno dei servizi abbia accesso a una formazione continua riguardante il contesto delle donne migranti e in particolare di quelle che vivono all’interno di insediamenti informali. Gli interventi di formazione continua dovrebbero offrire strumenti relazionali sensibili alle specificità culturali e al vissuto delle donne migranti per una presa in carico appropriata. Inoltre, proprio perché per le donne presenti in queste aree vi è una maggiore difficoltà di accesso in modo autonomo ai servizi territoriali localizzati all’interno delle aree urbane, sarebbe fondamentale che i servizi stessi potessero spostarsi periodicamente all’interno e/o nelle vicinanze di tali insediamenti per sessioni informative e di orientamento a loro specificamente dedicate.

In questo contesto, sarebbe auspicabile l’istituzione di tavoli permanenti di confronto intersettoriali che abbiano l’obiettivo di affrontare la complessità del vissuto di queste persone puntando a risolvere il tema della precarietà abitativa e giuridica e dello sfruttamento lavorativo nelle campagne italiane. Tali tavoli dovrebbero essere coordinati dalle istituzioni territoriali competenti e non intesi come sostitutivi dei momenti assembleari di confronto tra le associazioni territoriali del terzo settore, le quali a loro volta dovrebbero costituirsi in reti sia formali sia non formali per confronti periodici.

Prossimità, innovazione e uguaglianza, evocate dalla missione salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono elementi chiave per il raggiungimento degli obiettivi di salute delle persone in condizione di marginalità, ma è fondamentale che siano affiancate da approcci transculturali di attiva partecipazione comunitaria delle popolazioni più difficili da raggiungere (14).

Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.

Finanziamenti: nessuno.

Authorship: tutti gli autori hanno contribuito in modo significativo alla realizzazione di questo studio nella forma sottomessa.

Riferimenti bibliografici

- Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, Associazione nazionale dei Comuni Italiani. Rapporto di ricerca su “Le condizioni abitative dei migranti che lavorano nel settore agroalimentare” - Linea 2 del progetto InCaS finanziato dal Fondo nazionale per le politiche migratorie 2021. Giovannetti M (Ed.). luglio 2022. www.lavoro.gov.it/...; ultimo accesso 19/2/2024.

- INTERSOS. La pandemia diseguale, un anno di emergenza COVID-19 in Italia. 2021. www.intersos.org...; ultimo accesso 19/2/2024.

- INTERSOS. Voci per r-esistere: un anno di ricerca partecipata da parte degli abitanti di Borgo Mezzanone. 2021. www.intersos.org...; ultimo accesso 19/2/2024.

- INTERSOS. www.intersos.org; ultimo accesso 19/2/2024.

- Baglio G, Eugeni E, Geraci S. Salute globale e prossimità: un framework per le strategie di accesso all’assistenza sanitaria da parte dei gruppi hard-to-reach. Recenti Prog Med 2019;110(4):159- 64. doi: 10.1701/3154.31341

- International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problem. 10th Revision. 2019. icd.who.int/...; ultimo accesso 19/2/2024.

- Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Western and Centre Africa Situation Report. 2023. reports.unocha.org/.../; ultimo accesso 19/2/2024.

- Mipatrini D, Pollina Addario S, Bertollini R, Palermo M, Mannocci A, La Torre G, et al. Access to healthcare for undocumented migrants: analysis of avoidable hospital admissions in Sicily from 2003 to 2013. Eur J Public Health 2017;27(3):459- 64. doi: 10.1093/eurpub/ckx039

- European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. Migrants and drugs: health and social responses. www.emcdda.europa.eu...; ultimo accesso 20/2/2024.

- National Institute on Drug Abuse. 2022, September 27. Part 1: The Connection Between Substance Use Disorders and Mental Illness. nida.nih.gov/...; ultimo accesso 20/2/2024.

- Osservatorio Placido Rizzotto, Flai-Cgil (Ed.). V Rapporto Agromafie e caporalato. Roma: Editrice Futura; 2020. cgiltoscana.it/.... 2020; ultimo accesso 20/2/2024.

- INTERSOS. Campagne d'odio: un anno in Capitanata. 2019. www.intersos.org/...; ultimo accesso 19/2/2024.

- Rizzi ES. Le donne straniere negli insediamenti informali tra discriminazioni intersezionali, grave sfruttamento e violenza. IIn: Brambilla A, Degani P, Paggi M, Zorzella N (Ed.). Donne straniere, diritti umani, questioni di genere, Riflessioni su legislazione e prassi. p. 231-50. www.asgi.it/...; ultimo accesso 19/2/2024.

- Lave J, Wenger E. L’apprendimento situato. Dall’osservazione alla partecipazione attiva nei contesti sociali. Trento: Erickson; 2006.

Bollettino epidemiologico nazionale

Bollettino epidemiologico nazionale