Invisibilità sociale e diritti negati: l’esperienza quarantennale dell’Area Sanitaria Caritas di Roma nella tutela della salute di migranti e di altre persone in condizione di marginalità sociosanitaria

Salvatore Geraci, Elisa Vischetti, Giampiero Batocchioni, Gonzalo Castro Cedeno, Marica Liddo, Serafina Torchiaro, Giulia Civitelli

Area Sanitaria Caritas Roma

Citare come segue: Geraci S, Vischetti E, Batocchioni G, Castro Cedeno G, Liddo M, Torchiaro S, Civitelli G. Invisibilità sociale e diritti negati: l’esperienza quarantennale dell’Area Sanitaria Caritas di Roma nella tutela della salute di migranti e di altre persone in condizione di marginalità sociosanitaria. In: Da Cas R, Morciano C (Ed). La salute delle popolazioni in condizione di grave marginalità sociosanitaria. Boll Epidemiol Naz 2023;4(4):14-26. DOI: https://doi.org/10.53225/BEN_077

Social invisibility and denied rights: the forty-year experience of the Caritas Rome Medical Centre in protecting the health of socio-economically marginalised people (Italy)

Introduction

Starting in the eighties, immigration in Italy has been a constantly growing and changing phenomenon, for which there was initially no public health care. The Caritas Rome Medical Centre was established in 1983 to respond to the new health needs of immigrants and marginalised people. The main objective of the study is to compare the socio-demographic and epidemiological data of patients who have attended the Caritas Medical Centre in Rome over a period of forty years, and to relate the analysis of the data to the recent history of immigration in Italy.

Materials and methods

The article analyses data on more than 23,000 people who had their first medical examination in the years 1986- 1988; 1996-1998; 2006-2008; 2016-2018. Characteristics of patients who have attended the Medical Centre were examined for each period: country of birth, year of birth, sex, education, housing, administrative status and prevalence of diseases.

Results

The origin of migrants varies in the different periods according to the fluctuations in migratory flows. The average age has gradually increased to 40 years in 2016-2018. The sex distribution remained constant, with a male prevalence (64.3%). There has been a decline in educational attainment over time, with an increase in “no education” from 3.3% (1986-1988) to 26.9% (2016-2018). Housing conditions worsen, with homelessness rising from 23.3% (2006-2008) to 62.1% (2016-2018). The analysis of disease prevalence shows a clear epidemiological transition from acute to chronic diseases.

Discussion and conclusions

The results of this study reveal an increased complexity of health care due to an increase in social fragility and marginality over forty years. The increased complexity of care requires further advocacy, outreach and lowthreshold services. A more effective partnership between private social and public services is needed to tackle health inequalities.

Key words: migrant health; health care access; health inequities

Introduzione

In Italia il fenomeno dell’immigrazione ha acquisito una certa rilevanza sin dai primi anni Ottanta, seppur con numeri decisamente inferiori a quelli odierni (1). Nel 1983 erano presenti nel Paese circa 384mila cittadini non italiani (2), a fronte degli oltre 5 milioni censiti nel 2022 (3), in assenza di una normativa che ne regolasse la presenza. La prima legge specifica sull’immigrazione, e comunque limitata ai lavoratori stranieri, risale infatti al 1986 con la Legge n. 943/1986, cosiddetta Foschi (4). Nel 1998, con la Legge n. 40/1998, cosiddetta Turco- Napolitano, confluita successivamente nel Testo unico sull’immigrazione del 1998 (TUI), verrà riconosciuta la garanzia di tutela sanitaria per gli immigrati (5). Per gli immigrati irregolari una prima garanzia è stata introdotta nel 1995 con un decreto più volte reiterato (Decreto Legge n. 489/1995, cosiddetto Dini) (6). In quegli anni l’immigrazione veniva considerata un evento transitorio e occasionale in una nazione che aveva ancora memoria viva di una emigrazione di massa: in poco meno di cento anni, infatti, a partire dall’unità d’Italia, erano emigrati quasi 30 milioni di italiani (7). Ciò giustifica, in parte, un’iniziale impreparazione socioculturale delle istituzioni e della politica che ha determinato un ritardo nell’attivazione legislativa e rallentato un’adeguata pianificazione in termini di tutele per la popolazione migrante.

Gli ultimi quarant’anni sono stati caratterizzati da una profonda trasformazione demografica e sociale nel nostro Paese e l’immigrazione è stata uno dei fenomeni chiave del processo, assumendo una visibilità e una rilevanza sempre maggiori. Il Poliambulatorio Caritas di Roma, con quaranta anni di attività e quasi 90.000 persone incontrate, rappresenta un osservatorio privilegiato di tale trasformazione, e, come spesso accade nell’ambito della società civile, si è trovato ad anticipare la lettura dei bisogni sanitari che sono emersi nel corso del tempo (8).

Gli obiettivi del lavoro sono quelli di descrivere le caratteristiche sociodemografiche e il profilo di salute della popolazione afferente al Poliambulatorio della Caritas Diocesana di Roma (ambulatorio a bassa soglia di accesso, attivo dal 1983, gestito da medici e altri operatori volontari e situato nei pressi della Stazione Termini) e valutare i cambiamenti avvenuti in un arco temporale di quasi 40 anni, mettendoli in relazione con le trasformazioni sociali e politiche occorse. La popolazione in studio fa riferimento alle persone che hanno usufruito dei servizi del Poliambulatorio in quattro trienni distribuiti per decadi (1986- 1988, 1996-1998, 2006-2008, 2016-2018) per un totale di 23.000 persone circa. Si tratta di una popolazione caratterizzata da estrema fragilità sociale e costituita prevalentemente da migranti in condizione di irregolarità giuridica.

Materiali e metodi

Il campione considerato per lo studio è costituito dalla totalità dei nuovi pazienti che hanno fatto accesso al Poliambulatorio nei trienni 1986-1988, 1996-1998, 2006-2008 e 2016-2018. La scelta di questi specifici periodi si è basata sulla disponibilità dei dati negli anni Ottanta, limitata al triennio 1986-1988 (9) e di conseguenza sono stati selezionati i trienni delle decadi successive. I dati sono stati interamente estratti dal sistema informatico in uso presso il Poliambulatorio, in cui è disponibile la cartella clinica cartacea che raccoglie sia i dati socioanagrafici sia quelli relativi alle patologie, riportati da medici volontari secondo la classificazione ICD-9-CM. Va tenuto conto che la struttura della cartella cartacea ha subito diverse modifiche nel tempo e i campi sono stati resi progressivamente più completi e allineati ai mutamenti legislativi e sociali nell’ottica di un auspicabile confronto nazionale (10, 11). Per questo, non è stato possibile includere nell’analisi del primo e del secondo triennio alcuni indicatori sociali, quali condizione abitativa e titolarità di presenza in Italia.

Sono state prese in considerazione le seguenti variabili sociodemografiche: sesso, età, livello di istruzione (nessuno; inferiore: elementare e medie; superiore: diploma; laurea), titolarità di presenza in Italia, precarietà abitativa (categoria che include anche coloro che vivono in centri di accoglienza, edifici occupati e baracche) e area di provenienza (aree continentali, subcontinentali e Paesi, in base alla classificazione Istat) (12). Si è, inoltre, ritenuto opportuno evidenziare per ogni triennio considerato i primi dieci Paesi di provenienza per numerosità degli immigrati. L’indicatore sociale “livello di istruzione”, in quanto disponibile, è stato preso in considerazione per tutti i trienni analizzati. È stato possibile riportare i dati della titolarità di presenza limitatamente ai trienni 1996-1998, 2006-2008 e 2016-2018 e della precarietà abitativa per i trienni 2006-2008 e 2016-2018. Per approfondire alcune patologie (malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi; malattie dell'apparato circolatorio; malattie del sistema genitourinario) in fase di analisi dei dati alcuni dei diciassette capitoli dell'ICD-9-CM sono stati suddivisi applicando accorgimenti utili alla comparazione e sono stati definiti i 21 capitoli considerati nello studio (Materiale aggiuntivo - Tabella 1). I dati sono stati descritti in numeri assoluti e percentuali.

Risultati

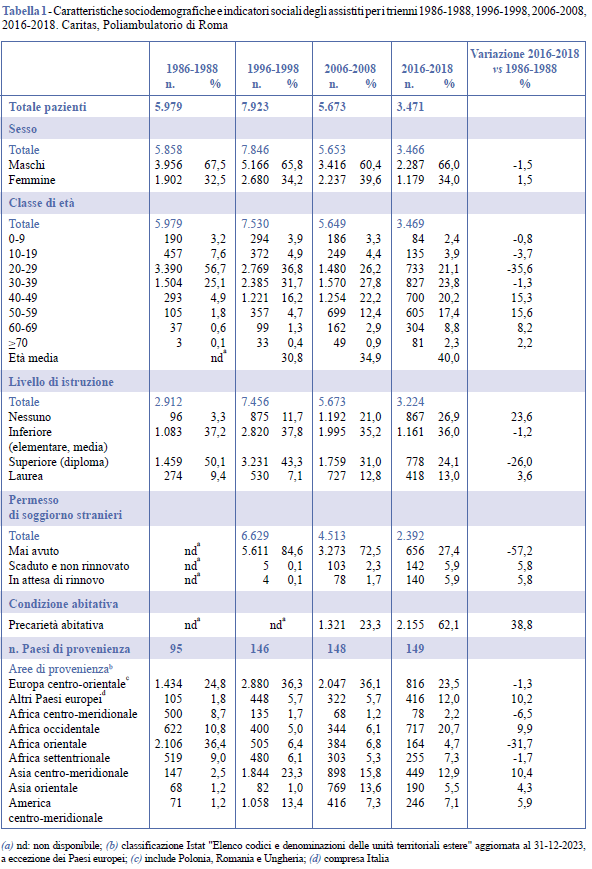

Nei trienni 1986-1988, 1996-1998, 2006-2008 e 2016-2018 sono stati visitati presso il Poliambulatorio della Caritas di Roma un totale di 23.046 nuovi pazienti, dei quali il 64,3% maschi e il 94,9% non italiani. Tra questi ultimi, il 72% (nei trienni per cui il dato è disponibile) non aveva mai avuto il permesso di soggiorno o questo era scaduto o non rinnovato. Nel tempo aumenta la numerosità dei Paesi di provenienza che passano da 95 nel triennio 1986-1988 a 149 nel triennio 2016-2018. Significativa è la variazione della distribuzione per età, con una evidente transizione da una popolazione molto giovane, con il 92,6% al di sotto dei 40 anni nel triennio 1986-1988, a una popolazione progressivamente di età più avanzata: nel triennio 2016-2018, il 48,7% dei nuovi pazienti ha un’età superiore a 40 anni. Al contrario, la composizione per sesso non subisce nell’arco di tempo considerato variazioni di rilievo, con il prevalere della componente maschile su quella femminile (Tabella 1).

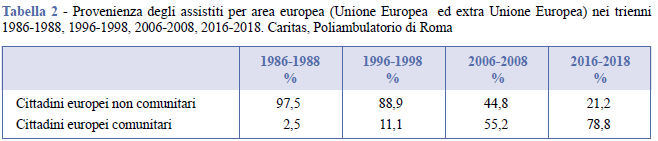

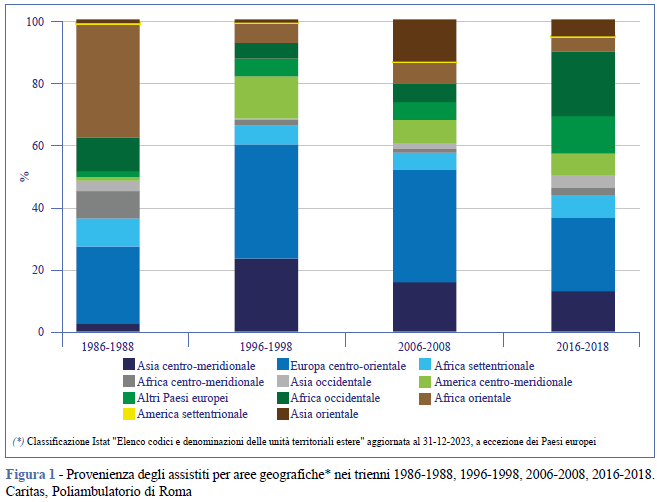

Su scala continentale e per Paese si osserva una variazione dei flussi migratori coerente con il cambiamento delle situazioni politiche ed economiche e con alcune delle principali crisi umanitarie. Le persone provenienti dai Paesi europei, in particolare dall’Europa centroorientale, costituiscono la quota più rilevante in tutti i periodi considerati. Da notare anche l’inversione di rapporto tra persone provenienti da Paesi del continente europeo appartenenti all’Unione Europea (UE) e Paesi europei non appartenenti all’UE, conseguente al progressivo ampliamento dell’Unione stessa. Infatti, i cittadini dell'UE sono solo il 2,5% nel primo triennio e giungono a rappresentare quasi l’80% nel triennio più recente, con riflessi importanti nel progetto migratorio, nella titolarità di presenza e nella possibilità di accesso alle cure (Tabella 2).

Per quanto riguarda gli assistiti provenienti dal continente africano, nell’ultimo triennio è dai Paesi dell’Africa occidentale, in particolare Nigeria, Senegal e Mali, che si osserva un afflusso consistente, in controtendenza con quanto osservato per le popolazioni provenienti dai Paesi dell’Africa orientale, soprattutto Etiopia, che invece nel triennio 1986-1988 rappresentavano la quota maggiore. Gli accessi delle persone provenienti dall’America centro-meridionale, specialmente Perù ed Ecuador, mostrano complessivamente un trend in crescita, come pure gli accessi delle persone provenienti dall’Asia (Bangladesh, Cina e Afghanistan), sia in numeri assoluti che percentuali (Figura 1).

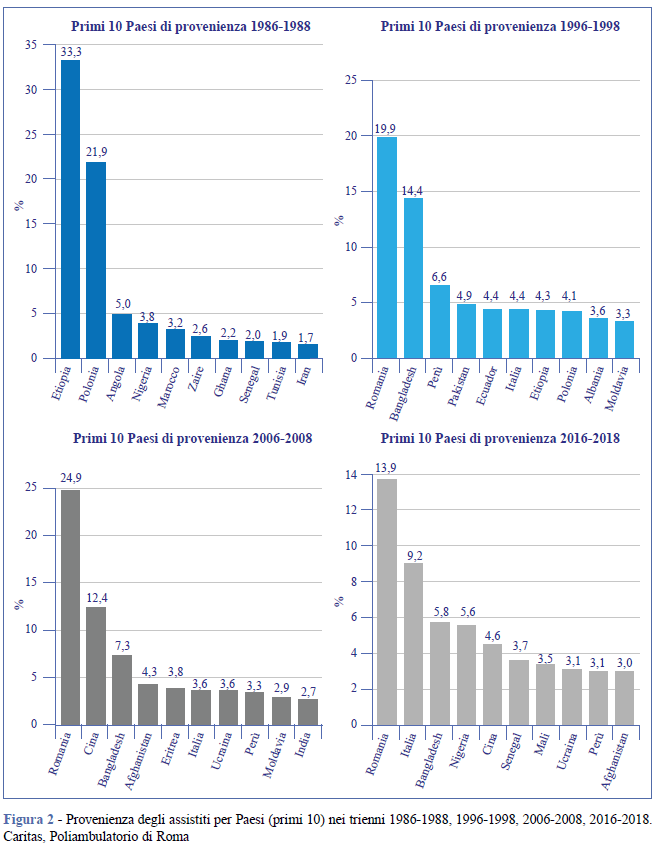

In riferimento ai Paesi di provenienza durante il primo triennio, oltre il 50% degli assistiti è rappresentato da Etiopia (33,3%) e Polonia (21,9%); tali quote sono andate diminuendo nei trienni successivi, in modo probabilmente parallelo all’integrazione di queste due comunità nella società italiana. Nel triennio successivo (1996-1998), Romania e Bangladesh sono tra i primi Paesi rappresentati. La Romania permane come Paese da cui proviene la maggiore quota di assistiti anche nel triennio successivo e in quello più recente, mentre contestualmente, si osserva un calo degli assistiti provenienti dal Bangladesh (al secondo posto nella lista dei primi 10 Paesi di provenienza nel triennio 1996-1998), sostituito successivamente dalla Cina (12,4%) e poi anche dall’Italia, con il 9,2% dei pazienti (erano il 3,6% nel triennio precedente) (Figura 2). Quest’ultimo dato è riconducibile all’inserimento, dal 2016, nel sistema informativo del Poliambulatorio, delle informazioni relative agli ospiti del confinante Ostello Caritas “Don Luigi Di Liegro” che ha determinato un netto aumento delle persone di nazionalità italiana.

In riferimento al livello di istruzione, sebbene per il triennio 1986-1988 questo dato sia disponibile solo per il 48,7% del campione, si nota una progressiva diminuzione delle persone con un titolo di studio superiore (dal 50,1% nel triennio 1986-1988 al 24,1% nel triennio 2016-2018), nonché un aumento delle persone senza titolo di studio (dal 3,3% nel triennio 1986-1988 al 26,9% nel triennio 2016-2018).

È in aumento la percentuale delle persone che vive in condizione di precarietà abitativa. Nei due trienni per cui il dato è disponibile (2006- 2008 e 2016-2018), le persone senza dimora passano dal 23,3% al 62,1%, di cui circa il 77% è di sesso maschile e il 59% non ha titolo di studio o ha titolo di studio inferiore (Tabella 1). Nel 2006-2008 i primi quattro Paesi di provenienza delle persone in condizione di precarietà abitativa erano rappresentati da Romania, Afghanistan, Eritrea e Italia, mentre nel 2016- 2018 da Romania, Italia (per l’inserimento, sopra citato, dei dati degli ospiti dell’Ostello), Nigeria e Mali. Tra gli immigrati in stato di precarietà abitativa si evidenzia un cambiamento riguardo alla titolarità giuridica, anche in relazione ai provvedimenti legislativi varati nel corso del periodo in studio.

La maggioranza degli stranieri (84,6%), dove per straniero si intende un cittadino di un Paese non appartenente all’Unione Europea (UE), che ha avuto accesso alle cure presso il Poliambulatorio nel triennio 1996-1998 non aveva mai avuto un permesso di soggiorno. Progressivamente, con la definizione di politiche e norme più attente, questa percentuale è decisamente diminuita e si è attestata intorno al 27,4% (2016-2018). È tuttavia nell’ultimo triennio considerato (2016-2018) che è aumentata sia la quota delle persone con permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato sia la quota di coloro che sono in attesa di rinnovo, entrambe al 5,9%. Nei trienni precedenti rappresentavano invece quote irrisorie (0,1% nel 1996-1998) o molto basse (rispettivamente 2,3% e 1,7% nel 2006-2008) (Tabella 1). In progressivo aumento nei trienni considerati le persone titolari di qualche forma di protezione internazionale; le persone in possesso di permesso di soggiorno per asilo politico passano dall’1,3% nel 1996- 1998 al 6,1% nel 2016-2018, e quelle in possesso di permesso per motivi umanitari (istituito nel 1998) passano dal 4,1% nel triennio 2006-2008 al 19,8% nel triennio 2016-2018. In lieve calo le persone con permesso di soggiorno per lavoro, dal 12,9% nel 1996-1998 all’11,0% nel 2016-2018 (dati non mostrati).

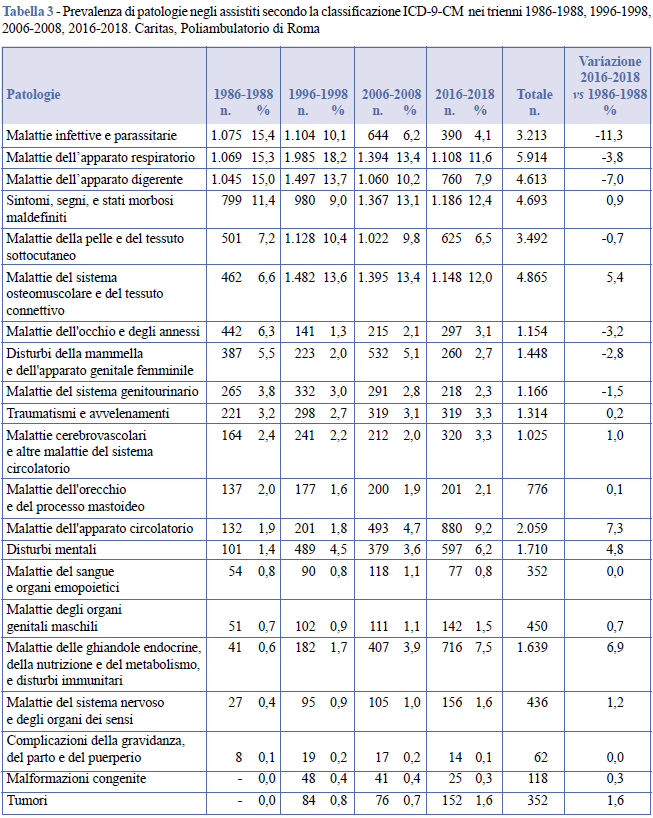

Relativamente allo stato di salute, emerge nel tempo una chiara transizione epidemiologica dalle malattie acute a quelle croniche (Tabella 3): le patologie infettive passano dal 15,4% al 4,1%, le patologie dell'apparato circolatorio dall’1,9% al 9,2%, le patologie delle ghiandole endocrine, della nutrizione e del metabolismo e i disturbi immunitari dallo 0,6% al 7,5%. Questo cambiamento, coerentemente con quanto accade nella popolazione autoctona, è indicativo di un cambiamento degli stili di vita e di un progressivo aumento dell’età media (Tabella 1). In aumento risultano anche i disturbi mentali, che passano dall’1,4% al 6,2%; tale andamento può essere legato sia a una maggiore capacità della struttura di diagnosticare tali patologie (per la presenza di medici volontari specialisti in psichiatria), sia a un aumento delle persone in condizioni di estrema marginalità sociale che accedono al Poliambulatorio. Anche le patologie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo passano dal 6,6% al 12,0%, aumento verosimilmente determinato sia dai contesti di lavoro non sicuri sia dalle condizioni di vita e di accoglienza (Tabella 3).

Discussione

Nel corso di quarant’anni di attività, l’area sanitaria della Caritas di Roma è stata un osservatorio privilegiato delle trasformazioni sociali avvenute nel nostro Paese, rappresentate sia dalla variabilità e dall’aumento nel tempo del numero dei Paesi di provenienza che dalle motivazioni migratorie (13). Questi fenomeni sono strettamente connessi agli eventi geopolitici che hanno maggiormente inciso sulle dinamiche dei flussi nel nostro Paese (Materiale aggiuntivo - Tabella 2 e Tabella 3).

Nel triennio 1986-1988 le persone provenienti dai Paesi dell'Africa orientale, soprattutto dalle ex colonie italiane, in particolare Etiopia e Somalia, hanno rappresentato il 36,4% della popolazione afferente al Poliambulatorio Caritas, coerentemente con la provenienza dei primi flussi migratori verso il nostro Paese che iniziano già a partire dalla fine degli anni Settanta (14). In quello stesso triennio, la significativa presenza di persone in fuga dalla Polonia per ragioni di tipo politico e ideologico, soprattutto a seguito delle proteste di Solidarność sostenute anche dal primo papa polacco Karol Wojtyła (15), è in linea con l’attrattività esercitata in quegli anni dall’Italia sia come destinazione finale, ma anche come Paese di transito.

A partire dal triennio successivo (1996-1998), l’aumento degli assistiti di nazionalità bengalese presso il Poliambulatorio della Caritas può essere in parte imputato alla crescente presenza nella città metropolitana di Roma di una comunità molto importante (il 27,2% dei bengalesi regolarmente soggiornanti in Italia si trova infatti nella Regione Lazio) e alla prossimità geografica del Poliambulatorio con i quartieri dove tale popolazione è maggiormente presente, con un processo di integrazione tuttora complesso che rallenta l’accesso al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) (16).

La quota di persone proveniente da Paesi dell’Africa occidentale e specificatamente subsahariana nel triennio 2016-2018 (Nigeria 5,6%, Senegal 3,7%, Mali 3,5%) è da inquadrarsi nel più ampio fenomeno dei cospicui flussi migratori lungo le rotte mediterranee che a partire dal 2013 si sono andati rinforzando, particolarmente nel 2014 e 2015 (17), da Nigeria, Senegal e Mali (così come anche dal Bangladesh) e con le parzialmente sovrapponibili richieste di protezione internazionale. Infatti, nel triennio 2016-2018 Nigeria, Senegal e Mali erano tra i primi dieci Paesi di provenienza delle persone sbarcate in Italia, così come tra le prime dieci nazionalità tra i richiedenti asilo. Nello stesso triennio tra i primi dieci Paesi di provenienza erano presenti anche persone di nazionalità afghana e ucraina (18) (Figura 2).

Più in generale, il progressivo aumento dell’eterogeneità dei Paesi di provenienza nella popolazione afferente al Poliambulatorio della Caritas di Roma è coerente con le modifiche delle caratteristiche della popolazione immigrata in Italia negli anni, con le graduali modifiche della normativa internazionale relativa alle migrazioni e con i grandi eventi sociali e politici che a livello nazionale e internazionale hanno influenzato la mobilità umana (tra cui le guerre in Afghanistan, Iraq e Siria, l’instabilità politica dell’Africa subsahariana e la situazione politico-economica di alcuni Paesi dell’America centro-meridionale).

Questo, insieme a un’aumentata complessità giuridico-normativa che definisce la titolarità di presenza degli stranieri in Italia, ha comportato la necessità di sviluppare una sempre maggiore competenza rispetto all’accesso all'SSN per gli stranieri in Italia (Materiale aggiuntivo – Tabella 4), accanto a una mediazione di sistema, vale a dire la rimodulazione del servizio in un’ottica di maggiore permeabilità e fruibilità (19).

Per quanto riguarda il dato rilevato sullo stato di salute degli assistiti del Poliambulatorio, si nota nel tempo una diminuzione delle malattie acute e un aumento di quelle croniche, prevalentemente cardiovascolari ed endocrino-metaboliche (20), attribuibile anche a un progressivo aumento dell’età media della popolazione afferente al Poliambulatorio. Quanto osservato potrebbe essere coerente con evidenze della fine degli anni Ottanta, quando veniva descritto il cosiddetto effetto migrante sano (21), cioè un profilo di salute dell’immigrato caratterizzato da buone condizioni fisiche e psichiche (eventualmente con la presenza di alcune malattie acute), dovuto a una selezione in partenza di chi decideva di migrare: giovani, con grande spirito di iniziativa, scolarità medioalta rispetto ai Paesi di provenienza, sani (salute e capacità di lavorare anche in condizioni difficili era il solo “mezzo di scambio” per essere inseriti in un nuovo tessuto sociale), con un investimento del proprio gruppo familiare (22). Oggi, a tale descrizione, si sovrappone quella del cosiddetto effetto migrante esausto, come gli immigrati irregolari e richiedenti protezione internazionale, la cui salute si è deteriorata per le condizioni di un percorso migratorio sempre più lungo e logorante e per un’accoglienza incerta (23, 24). Il progressivo depauperamento del patrimonio di salute si determina, infatti, quando i processi di integrazione e le misure di tutela tardano a concretizzarsi e la relazione con i servizi sanitari non è efficace, considerando come questa non sia determinata in modo esclusivo dal diritto di accesso alle cure, ma condizionata da barriere culturali e organizzative. Contribuiscono, inoltre, le sfavorevoli condizioni di vita e la progressiva inculturazione, inclusa quella verso l’adattamento a stili di vita più insalubri (25). L’aumento delle malattie croniche può, quindi, essere considerato un indicatore di questo processo in atto, oltre che essere attribuito all'innalzamento dell'età degli assistiti.

Per tali motivi si è andati incontro a una maggiore complessità assistenziale, alla necessità di accompagnare in percorsi di cura complessi persone con diverse fragilità anche sociali, che spesso, almeno inizialmente, non conoscono le possibilità di accesso al servizio sanitario o da esso vengono, per vari motivi, respinte.

La nostra analisi suggerisce, inoltre, un graduale indebolimento sociale della popolazione afferente al Poliambulatorio. Il progressivo abbassamento del livello medio di istruzione con un aumento significativo di coloro che sono privi di titolo giuridico e l’aumentare delle persone in condizioni di precarietà abitativa sembrano indicare un elevato rischio di marginalità sociale. Tale tendenza confermerebbe quanto già evidenziato da uno studio del 2016 (26).

Come descritto, il Poliambulatorio nasce per rispondere a un bisogno sanitario di una parte della popolazione straniera inizialmente con diritti assistenziali assenti che, a seguito della definizione di alcune norme includenti, si è selezionata in una popolazione con una fragilità sociale crescente. Non sorprende, quindi, come la presenza di cittadini italiani nella casistica esaminata sia praticamente assente nel primo triennio e una minoranza nei due trienni successivi (in entrambi il 4% della popolazione assistita). La presenza degli italiani è certamente condizionata dalla vicinanza del Poliambulatorio al più grande Ostello per senza dimora di Roma e da una mensa serale dove affluiscono sia stranieri che italiani. Questi ultimi, se ospitati, vengono presi in carico da operatori sociali che, ove possibile, stabiliscono un contatto con il medico di medicina generale che ha in carico la persona. Questo legame si è indebolito nel tempo e ha reso necessaria una presa in carico più strutturata di queste persone anche con un servizio medico dedicato che si è collegato funzionalmente con il Poliambulatorio, condividendo anche per gli italiani (poco più del 9% nell’ultimo triennio considerato) alcuni percorsi, specialmente quelli specialistici, per una popolazione sempre più anziana e fragile (27).

Negli anni, gli assistiti del Poliambulatorio, sostanzialmente a parità di offerta, sono diminuiti in termini assoluti: se fino alla conclusione del secolo scorso, si era pressoché isolati nel garantire assistenza sanitaria alla popolazione più emarginata, con le normative proposte e poi implementate, l'SSN ha creato spazi e competenze per garantire possibilità assistenziali per gli immigrati irregolari con ambulatori dedicati e con apposita formazione del personale (28-30). Non tutti però riescono ad accedervi e le situazioni più marginali e complesse non sempre sono prese in carico, in ragione della tipologia dei servizi messi in campo, che spesso, paradossalmente, non sono sufficientemente integrati con il sistema stesso (pensiamo, ad esempio, al tema della salute mentale). Si è selezionata così una popolazione complessa da gestire, come è stato anche accennato per gli italiani, che ha occupato gli spazi e i tempi del Poliambulatorio: un aumento delle persone senza dimora (+38,8% dal 2006- 2008 al 2016-2018) e della eterogeneità della titolarità di presenza in Italia, con un incremento delle persone con un permesso di soggiorno scaduto o in attesa di rinnovo e delle persone che, pur avendo ottenuto una qualche forma di protezione, rimangono al margine della società. Un margine che dunque si è spostato per alcuni, ma non per tutti.

Coincidente con un nuovo aumento della componente africana, è stata la stagione degli sbarchi di massa sulle coste italiane che ha visto protagoniste persone provenienti in particolare dall’Africa occidentale, prevalentemente richiedenti protezione internazionale. A differenza di coloro che sono giunti in Italia nei decenni precedenti, queste persone hanno diritto all’accoglienza e alle prestazioni dell'SSN. Nonostante ciò, negli ultimi anni si è consolidato il fenomeno di coloro che non riescono a rinnovare il proprio permesso di soggiorno (5,9%) o sono in attesa di una definizione della loro pratica (5,9%) e, di quanti, a fronte di una titolarità di presenza e, almeno sulla carta, del diritto all’assistenza (i titolari di permesso di soggiorno di protezione sociale in 30 anni sono passati dall’1,3% al 37,4%), sono costretti a utilizzare il Poliambulatorio per strettoie amministrative e relazionali che limitano o negano il diritto all'assistenza sanitaria.

Questo fenomeno è stato purtroppo accentuato durante la pandemia da SARS-CoV-2, che a livello nazionale e internazionale ha fatto emergere, accanto a una conosciuta marginalità sociale, una invisibilità amministrativa (anticipata dai dati del Poliambulatorio), con effetti negativi in termini di morbosità e mortalità evitabile (31). Le conseguenze concrete di questa invisibilità amministrativa sono emerse chiaramente quando, ad esempio, è iniziata la campagna vaccinale anti COVID-19, dalla quale, almeno inizialmente, sono rimaste escluse diverse decine di migliaia di persone (32). Inoltre, nel corso dell’emergenza pandemica, la popolazione più fragile ha avuto una maggiore difficoltà ad accedere ai servizi sanitari. È in tale contesto che il Poliambulatorio della Caritas ha proseguito l’attività di assistenza primaria: nel 2020 sono stati visitati 855 nuovi pazienti, di cui il 13,1% durante il periodo di lockdown (10 marzo-17 maggio 2020) (33, 34).

Un altro esempio significativo di fragilità delle popolazioni con la conseguente difficoltà di accesso alle cure riguarda la comunità romena, tra le più numerose presenti in Italia. Nonostante un ampliamento delle tutele in termini di copertura sanitaria seguita all’allargamento dell’UE, che ha portato a una equiparazione di diritti e doveri per tutti i cittadini comunitari, dobbiamo registrare una situazione di sofferenza sociale da parte dei cittadini romeni. I dati del Poliambulatorio ci danno una chiave di lettura di come questa popolazione, in particolare la componente più povera, già sofferente nel proprio Paese per gravi crisi economiche, non ha ancora avuto opportunità di un’emancipazione sociale. Ciò ha rallentato il loro processo di integrazione, rendendo necessario ricorrere a una struttura a bassa soglia assistenziale. Sono da considerare, inoltre, le differenze normative di accesso all'SSN esistenti tra cittadini non comunitari e comunitari: l’accesso all'SSN da parte di cittadini comunitari in condizioni di fragilità presenta diverse barriere (ad esempio, mancanza di un’esenzione per indigenza o, in alcuni casi, necessità di pagamento dell’iscrizione volontaria) che spesso rendono un ambulatorio del privato sociale l’unica possibilità, almeno inizialmente, di presa in carico.

Quelli riportati sono esempi di come, a partire da una piccola ma consolidata esperienza, si possa leggere e interpretare un fenomeno in evoluzione, anticipandone gli sviluppi e proponendo specifici interventi di tutela sociosanitaria. Questo è possibile in quanto gli interventi di prossimità, come l’esperienza del Poliambulatorio, anche quando organizzati e promossi dal privato sociale e dal volontariato, se messi in rete, sono in grado di avviare processi virtuosi di definizione di politiche e di percorsi inclusivi (35).

Negli anni alcune scelte politiche sovranazionali e nazionali, anche in collaborazione con il terzo settore, hanno contribuito a determinare reali spostamenti del cosiddetto margine sociale, cioè quel confine, a volte impalpabile, responsabile di visibili esclusioni dai diritti e dalla partecipazione comunitaria di alcuni gruppi fragili di popolazione.

Il terzo settore ha promosso, nel 1990, la nascita della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM) (36), rete di esponenti di organizzazioni che hanno voluto condividere esperienze, intuizioni e impegno concreto per contrastare pregiudizi anche in ambito scientifico, come l’immagine dell’immigrato “untore” e portatore di malattie esotiche e pericolose (37), ma che ben presto si è posizionato come un policy network (38) per fare emergere diritti assistenziali nei confronti degli immigrati.

Nel 1995 l’allora Ministro della Sanità, Elio Guzzanti, ha fatto riferimento a esponenti del mondo del volontariato sanitario, e in particolare all’esperienza romana (39), per definire quelle norme che hanno stabilito il diritto alla tutela sanitaria per gli immigrati senza permesso di soggiorno, introducendo la tipologia di “stranieri temporaneamente presenti” (Decreto Legge 18 novembre 1995 n. 489, successivamente reiterato cinque volte, poi recuperato in alcune Ordinanze ministeriali in successione e infine divenuto articolo 35 del TUI), non solo per solidarietà, ma per un preciso approccio di sanità pubblica. A partire da ciò, tutti gli atti normativi che si sono succeduti in quella che potremmo definire la stagione dell’affermazione del diritto di tutela (1995-2000) hanno visto la partecipazione attiva della SIMM e in genere della società civile; un esempio è rappresentato dagli specifici articoli del TUI del 1998, del suo regolamento d’attuazione del 1999 e della circolare esplicativa del 2000 che rappresentano, ancora oggi, l’asse portante della normativa per l’assistenza sanitaria agli stranieri.

Nel 1998 viene pubblicato il Piano Sanitario Nazionale, documento di pianificazione sanitaria per eccellenza, dal titolo evocativo, e non casuale, di “Un patto di solidarietà per la salute”, finalizzato a creare sinergie, alleanze e impegno di una pluralità di soggetti: dai cittadini agli operatori sanitari e alle varie agenzie pubbliche, con una particolare attenzione al mondo del non profit. In quegli anni, con il determinante apporto delle esperienze e della competenza del privato sociale, si imposta in modo coerente e adeguato l’approccio al tema “salute degli immigrati”. Progressivamente, c’è stato un coinvolgimento dei territori, anche alla luce della modifica del Titolo Quinto della Costituzione (2001) che attribuisce alle Regioni sempre più competenze in ambito sanitario: operatori del privato sociale e del servizio pubblico si confrontano e lavorano in rete (40) con i Gruppi regionali Immigrazione e Salute (GrIS, dal 1995 e oggi presenti in 15 Regioni). Si mette in campo una attenta azione di advocacy e di denuncia (ad esempio, la campagna “Noi non segnaliamo” del 2009), in reazione alla proposta governativa di "segnalare" un immigrato irregolare qualora avesse necessità di cure mediche; la proposta fu successivamente ritirata (41). Da allora è stata condotta un'azione di monitoraggio e un'attività propositiva in ambito politico e legislativo (42) che ha portato ad alcuni importanti documenti di governance. Solo per citarne alcuni: Accordo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 20 dicembre 2012 per uniformare le interpretazioni delle norme nazionali su base locale; Decreto del Ministero della Salute 3 aprile 2017 con le Linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione per chi ha subito tortura (43); Legge n. 47 del 2017 con le disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (44), e Linee guida sui controlli sanitari all’arrivo e percorsi di tutela per i migranti ospiti nei centri d’accoglienza (45).

La visione di politica sanitaria che ha prodotto queste norme e documenti di governance ha certamente spostato con la massima efficacia e in modo inclusivo il margine sociale per la popolazione di riferimento del Poliambulatorio. Questo processo, attivato dalle evidenze e dalle proposte di una specifica parte della società civile, tra cui anche l’esperienza della Caritas di Roma, ha avuto un ruolo proattivo, ha fatto emergere il diritto alla tutela della salute in modo innovativo anche nel contesto internazionale (46), pensando, ad esempio, ai percorsi per gli immigrati irregolarmente presenti.

Tuttavia, vanno segnalate incertezze, soprattutto a livello locale (47), e un costante arretramento nelle politiche di accoglienza che evidenziano gravi disuguaglianze (48, 49) che se non corrette potranno portare una parte della popolazione a un ulteriore spostamento del margine, questa volta nel senso di esclusione, di disagio e di malattia. C’è la necessità di riprendere una decisa politica sull’immigrazione a partire da percorsi certi di regolarità amministrativa e di supporto sociale per chi ha maggiori difficoltà e senza discriminazioni. Un esempio concreto potrebbe essere l’apertura, anche nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, all’Housing First (interventi prioritari sull’abitare con forme di accoglienza diffusa anche autogestita) (50). E ancora, appare necessario prevedere una intelligente flessibilità organizzativa per garantire l’accesso a percorsi e prestazioni che sono sempre più improntati verso la digitalizzazione e che possono escludere coloro che non possiedono le conoscenze, le risorse, gli strumenti adatti: non solo immigrati ma, ad esempio, senza dimora e persone anziane (invisibilità sanitaria per digital gap). Durante la pandemia aver superato la logica della prenotazione online dei vaccini con gli open day, le open week e con interventi di offerta attiva o l’aver accettato codici di prenotazione come STP (stranieri temporaneamente presenti) o ENI (europei non iscritti) ha colmato, seppur in ritardo, una distanza d’accesso ai servizi, in particolare per le popolazioni più fragili e sprovvedute. Azioni puntuali che hanno rappresentato nel contesto specifico della pandemia uno spostamento, prima locale e poi nazionale, del margine sociale.

Conclusioni

Spostare il margine è un’azione bidirezionale: sia sul piano della lettura del bisogno, interpretando la realtà in modo tale da individuare e rendere visibili i bisogni non emersi, sia sul piano delle opportunità di accesso ai percorsi, in cui entra in gioco la soglia di inclusione a determinati diritti. Agire su questo pendolo bidirezionale (verso i bisogni e verso il sistema) è stato, come brevemente testimoniato, il tentativo di una piccola struttura sanitaria, da sempre sussidiaria di un servizio pubblico che si attiva tardivamente ma che poi, e non può e non deve essere diversamente, è in grado di rispondere in modo efficace e attento. A distanza di quarant’anni, tale impegno non può considerarsi esaurito, perché per dare concretezza a parole come solidarietà, giustizia sociale ed equità abbiamo bisogno di un SSN attivo e capillare, e l'SSN ha bisogno di una società civile sempre più sensibile, attenta e partecipe.

Ringraziamenti

Si ringraziano per il contributo nell’acquisizione e nella sistematizzazione dei dati: Maria Vittoria Ammaturo, Giampiero Ausili, Annapaola De Felici, Marta Vedovello, Bruno Zappacosta, volontari Area Sanitaria Caritas Roma.

Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.

Finanziamenti: nessuno.

Authorship: tutti gli autori hanno contribuito in modo significativo alla realizzazione di questo studio nella forma sottomessa.

Riferimenti bibliografici

- Colucci M. Storia dell’immigrazione straniera in Italia. Dal 1945 ai nostri giorni. Roma: Carocci editore, Quality Paperbacks; 2018.

- Monticelli GL. Appendice statistica. In Pittau F, Sergi N (Ed.). In: Emigrazioni e immigrazioni: nuove solidarietà. Roma: Edizioni Lavoro; 1989.

- Istituto Nazionale di Statistica. Censimento permanente popolazione 2022 - Le persone straniere in Italia. Anno di riferimento 2022. www.istat.it/...; ultimo accesso 6/3/2024.

- Pittau F (Ed.). L’immigrazione in Italia nella prima Repubblica. Affari Sociali Internazionali 2021;9(1-4).

- Geraci S. La nuova legge sull'immigrazione: verso una completa cittadinanza sanitaria. In: Agenzia Sanitaria Italiana (ASI) 1998, n. 9, p. 46-8. Roma: Edizioni ASI; 1998.

- Geraci S. Immigrazione e salute: l'articolo 13 (oggi art. 11) del decreto sull'immigrazione. Un diritto ritrovato. In: Agenzia Sanitaria Italiana (ASI) 1996, n. 42, p. 24-6. Roma: Edizioni ASI; 1996.

- Pittau F. I flussi migratori degli italiani con l’estero. In: Centro Studi e Ricerche IDOS. Rapporto Italiani nel Mondo 2006. Fondazione Migrantes. Roma: IDOS; 2006. p. 15-29.

- Geraci S. Volontariato: prevenzione, nuova frontiera. In: Calamo Specchia F (Ed.). Manuale critico di sanità pubblica. Milano: Maggioli Editore; 2015. p. 515-20.

- Geraci S, Latini E, Nonis M, Piazzi A. Le malattie degli immigrati. Difesa Sociale, n. 5. Roma: Istituto Italiano Medicina Sociale; 1991.

- Agenzia di Sanità Pubblica, Regione Lazio. Il progetto OSI. Sperimentazione di un sistema informativo sanitario sull’assistenza di primo livello agli immigrati. Roma: ASP; 2006.

- Istituto Superiore di Sanità. Implementazione della rete informativa OSI sull’assistenza sanitaria di primo livello agli immigrati STP. Documento finale Progetto Migrazione e Salute - Unità Operativa 4 (0013205-P-16/04/2008). Roma: ISS; 2010.

- Istituto Nazionale di Statistica. Codici delle unità territoriali estere. Aggiornamento al 31 dicembre 2021. www.istat.it/...; ultimo accesso 6/3/2024.

- Forti O. La mobilità umana. Caratteristiche strutturali e processi evolutivi delle migrazioni. 2023.

- Di Liegro L, Pittau F. Il pianeta immigrazione. Dal Conflitto alla solidarietà. Roma: Edizioni Dehoniane; 1990.

- Golemo K, Kowalska K, Pittau F, Ricci A (Ed.). Polonia. Nuovo paese di frontiera. Da migranti a comunitari. Roma: Caritas Italiana, Centro Studi e Ricerche Idos; 2006.

- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La comunità bangladese in Italia. Rapporto annuale sulla presenza dei migranti. 2022. www.lavoro.gov.it/...; ultimo accesso 6/3/2024.

- Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, Caritas Italiana, Cittalia, Fondazione Migrantes, Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, The UN Refugee Agency. Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2015. www.cittalia.it/...; ultimo accesso 6/3/2024.

- Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, Caritas Italiana, Cittalia, Fondazione Migrantes, Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2016. Roma: Digitalia Lab; 2016.

- Geraci S, Bonciani M, Martinelli B. Documento di sintesi per un sistema socio-sanitario culturalmente competente, equo e di qualità - luglio 2010. In: Affronti M, Geraci S, Marceca M, Russo ML (Ed.). Salute per tutti: da immigrati a cittadini. Aprire spazi … costruire traiettorie. Atti dell’XI Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni. Palermo, 19-21 maggio 2011. Bologna: Lombar Key Srl; 2011. p. 241-8.

- Di Nicola A, Geraci S. Health transition and immigration: a new challenge for Public Health. Ann Ig 2015;27(5):726-36. doi: 10.7416/ ai.2015.2065

- Costa G. Immigrati extracomunitari: un profilo epidemiologico. Epidemiol Prev 1993;17(57):234- 8. PMID: 7957698

- Geraci S. Il profilo di salute dell’immigrato tra aree critiche e percorsi di tutela. Ann Ital Med Int 2001;16(suppl1):167-71.

- Bollini P, Siem H. No real progress towards equity: health of migrants and ethnic minorities on the eve of the year 2000. Soc Sci Med 1995;41(6):819- 28. doi: 10.1016/0277-9536(94)00386-8

- Baglio G, Di Palma R, Eugeni E, Fortino A. Gli immigrati irregolari: cosa sappiamo della loro salute? Epidemiol Prev 2017;41(3-4) (Suppl1):57-63. doi: 10.19191/EP17.3-4S1. P057.066

- Costa G. Il profilo di salute degli stranieri immigrati nelle indagini Istat sulla salute e sull’integrazione: implicazioni per le politiche. Epidemiol Prev 2017;41(3-4)(Suppl1):65-6. doi: 10.19191/EP17.3- 4S1.P065.067

- Silvestrini G, Federico B, Damiani G, Geraci S, Bruno S, Maisano B, et al. Healthcare utilization among urban homeless followed by an outpatient clinic: more intensive use by migrant groups. Eur J Public Health 2017;27(1):96-101. doi: 10.1093/ eurpub/ckw108

- AAVV. La povertà a Roma: un punto di vista. Caritas Roma, Rapporto annuale; 2017. https://www.caritasroma.it/...; ultimo accesso 6/3/2024.

- Capparucci P, Geraci S. Politiche per la salute e impegno sul territorio: il caso degli ambulatori STP/ENI. In: Centro Studi e ricerche IDOS, con il supporto dell’Istituto di Studi Politici S. Pio V. Osservatorio Romano sulle migrazioni. XIV Rapporto. Roma: Edizioni IDOS; 2019. p. 52-8.

- Geraci S, Marceca M. Politiche per la salute e impegno sul territorio: l’assistenza agli Stp ed Eni. In: Centro Studi e ricerche IDOS, con il supporto dell’Istituto di Studi Politici S. Pio V. Osservatorio Romano sulle migrazioni. XV Rapporto. Roma: Edizioni IDOS; 2020. p. 40-5.

- Geraci S, Capparucci P, Maietta A, Vivarelli V, Gnolfo F. Politiche per la salute e impegno sul territorio: il ruolo degli ambulatori Stp/Eni. In: Centro Studi e ricerche IDOS, con il supporto dell’Istituto di Studi Politici S. Pio V. Osservatorio sulle migrazioni a Roma e nel Lazio. XVII Rapporto. Roma: Edizioni IDOS; 2022. p. 72-9.

- Hoagland N, Randrianarisoa A. 2021. Locked down and left out. Red Cross Red Crescent Global Migration Lab, Australia.

- Geraci S, Verona A. Gli Invisibili e il diritto al vaccino. Saluteinternazionale.info. 29 marzo 2021. www.saluteinternazionale.info/...; ultimo accesso 6/3/2024.

- Area sanitaria e Area Studi e Comunicazione della Caritas di Roma. Salute e fragilità sociale in tempo di pandemia. Un punto di vista. Anno 2021. Roma: Caritas Roma; 2021.

- Vischetti E, Civitelli G, Geraci S. Esperienze di prossimità durante la pandemia. In: Pagliariccio G, Bomprezzi G (Eds). Una storia di accoglienza e prossimità. Il Covid Hotel di Senigallia. Verona: Editrice Missionaria Italiana; 2021. p. 75-108.

- Geraci S. E gli ultimi sono rimasti ultimi. Salute e sviluppo 2021;82:17-8. www.mediciconlafrica.org/...; ultimo accesso 6/3/2024.

- Geraci S, Affronti M, Marceca M. Trent’anni di SIMM: 1990-2020. In: Russo ML, Gatta A, Geraci S, Marceca M (Eds). Salute e Migrazione: ieri, oggi e il futuro immaginabile. La SIMM e trent’anni di storia: 1990- 2020. Contributi culturali e scientifici per gli anni 2019-2020. Bologna: Pendragon; 2020. p. 28-65.

- Geraci S. La Sindrome di Salgari oggi. In: Pregiudizi. Quaderni del Centro di Salute per Migranti Forzati n. 2 2018. p. 47-75. www.caritasroma.it...; ultimo accesso 6/3/2024.

- Bigot G, Russo ML. Politiche, processi, reti. Cornici ed idee per un’esperienza partecipativa. In: Geraci S, Gnolfo F (Ed.). Rete per la salute degli immigrati. Note a margine di un’inaspettata esperienza. Bologna: Edizioni Pendragon; 2012. p. 21-35.

- Geraci S (Ed.). Immigrazione e salute: un diritto di carta? Viaggio nella normativa internazionale, italiana e regionale. Roma: Edizioni Anterem; 1996.

- Motta F. Le reti, la rete. In: Russo ML, Gatta A, Geraci S (Ed.). La SIMM: 30 Anni + le Epidemie. Nuove diseguaglianze, nuove sfide. Atti del XVI Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni. Bologna: Pendragon; 2022. p. 175-9.

- Geraci S, Marceca M. Noi non segnaliamo. La vittoria degli anticorpi (della ragione e della democrazia). Saluteinternazionale.info. 26 gennaio 2009; ultimo accesso 6/3/2024.

- Geraci S. Ruolo della SIMM per l’assistenza sanitaria dei migranti come risultato di un processo partecipativo di advocacy. Sistema Salute. La Rivista Italiana di Educazione Sanitaria e Promozione della Salute 2017;61(3):15-28.

- Italia. Decreto del Ministero della Salute 3 aprile 2017. Linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 95, 24 aprile 2017. http://www.salute.gov.it...; ultimo accesso 6/3/2024.

- Italia. Legge 7 aprile 2017, n. 47. Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 93, 21 aprile 2017. www.gazzettaufficiale.it...; ultimo accesso 6/3/2024.

- Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, Istituto Superiore di Sanità e Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà. Linea Guida Salute Migranti. I controlli alla frontiera. La frontiera dei controlli. Controlli sanitari all’arrivo e percorsi di tutela per i migranti ospiti nei centri di accoglienza. Giugno 2017, aggiornamento giugno 2023. http://www.salute.gov.it...; ultimo accesso 6/3/2024.

- Ingleby D, Petrova-Benedict R, Huddleston T, Sanchez E. The MIPEX Health strand: a longitudinal, mixed-methods survey of policies on migrant health in 38 countries. Eur J Public Health 2019; 29(3):458-62. doi: 10.1093/eurpub/ cky233

- Geraci S. La dimensione regionale: prossimità o discriminazioni? In: Affronti M, Baglio G, Geraci S, Marceca M, Russo ML (Ed.). Responsabilità ed equità per la salute dei migranti: un impegno da condividere. Atti del XIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni. Agrigento, 14/17 maggio 2014. Bologna: Pendragon; 2014. p. 95-102. 4

- Baglio G, Affronti M. Il dovere dell’accoglienza. Saluteinternazionale.info. 8 maggio 2019. www.saluteinternazionale.info...; ultimo accesso 6/3/2024.

- Affronti M, Geraci S. La vaccinazione, un evidenziatore delle disuguaglianze. In: Caritas italiana, Fondazione Migrantes (Ed.). XXX Rapporto Immigrazione 2021. Verso un noi sempre più grande. Todi: Tau editrice; 2021. p. 111-4.

- Diritto all’abitare e solidarietà. Quaderni Caritas Roma n. 2/2023. www.caritasroma.it...; ultimo accesso 6/3/2024.

Bollettino epidemiologico nazionale

Bollettino epidemiologico nazionale