Il sistema di tutela sanitaria delle persone private della libertà personale: utilizzo dei farmaci della ASL Roma 2 e della ASL Viterbo (2021-2022)

Giulio Starninia, Carlo Leonardib, Simona Giacominic, Dalila Corsinia, Patrizia Caciolad, Fabrizio Ferrie, Anna Maria Ialungoa, Elena Rastrellia, Serena Dell’Isolaa, Maria Carla Covellif, Gianfranco De Gesuf, Arturo Cavaliereg

aUnità Operativa Complessa di Medicina Protetta - Malattie Infettive, Ospedale Belcolle di Viterbo

b Dipartimento Tutela delle Fragilità, ASL Roma 2

c Centrale Operativa Aziendale, ASL Viterbo

d Unità Operativa Complessa Governo delle Professioni Sanitarie, ASL Viterbo

e Unità Operativa Semplice di Medicina Penitenziaria Territoriale, ASL Viterbo

f Direzione generale dei detenuti e del trattamento, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Ministero della Giustizia, Roma

g Unità Operativa Complessa Farmacia Aziendale, ASL Viterbo

Citare come segue: Starnini G, Leonardi C, Giacomini S, Corsini D, Caciola P, Ferri F, Ialungo AM, Rastrelli E, Dell’Isola S, Covelli MC, De Gesu G, Cavaliere A. Il sistema di tutela sanitaria delle persone private della libertà personale: utilizzo dei farmaci delle ASL Roma 2 e della ASL Viterbo (2021-2022). In: Da Cas R, Morciano C (Ed). La salute delle popolazioni in condizione di grave marginalità sociosanitaria. Boll Epidemiol Naz 2023;4(4):47-55. DOI: https://doi.org/10.53225/BEN_080

Health protection system for persons deprived of their liberty: use of medicines in the Rome 2 and Viterbo Local Health Units (Italy, 2021-2022)

Introduction

The prison population, has a more vulnerable health profile than the general population with a higher prevalence of mental diseases, communicable diseases and drug addiction. As of 30 June 2022, according to data from the Information System of the Department of Penitentiary Administration, in Italy there were 54,841 prisoners, 71.5% were men under 50 years of age and 31.3% were foreigners. This article describes the unit of drug in five prisons in the Latium Region in 2021-2022. The aim is to analyze the health status, through the indirect parameter of unit of drug.

Materials and methods

The results on unit of drug were presented overall and stratified by the five prisons included in the study. The evaluation of drug consumption was based on per capita unit of drug, taking as a reference the inmate population in the five penitentiaries during the years 2021-2022. Results were also stratified by main anatomical group according to the ATC classification.

Results

Overall, the prison population increased by 5% in 2022 compared to 2021 and mean age was over 40 years. The number of unit of drug per capita remained substantially stable in 2022 compared to 2021 (81.2 vs 81.0), although a variability was observed among the five penitentiaries in terms of per capita unit of drug (range: -21%, +21%). The distribution of drug consumption by main anatomical group varies among the five penitentiaries. The most prescribed drugs are those for the nervous system and the gastrointestinal and metabolic systems, whose consumption remained stable over the two years considered.

Discussion and conclusions

The observed use drugs is a proxy of the health status of prison population. The high use of drugs for the nervous, gastrointestinal and metabolic systems underlines the need for effective management of mental health conditions and chronic diseases. The variability observed of the use of drugs among the penitentiares are difficult to be interpreted. This needs to be investigated in future studies.

Key words: prison population; health care; drugs

Introduzione

Il tema della tutela della salute delle persone detenute ha ricevuto e riceve attenzione dalle istituzioni dell’Unione Europea (1) e del nostro Paese (2, 3). Si è osservata, infatti, una maggiore vulnerabilità del profilo di salute nella popolazione delle persone detenute rispetto a quella generale, poiché vi è una più elevata prevalenza di malattie mentali, malattie trasmissibili e anche di problemi di tossicodipendenza (4).

I dati del Sistema Informatico del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria descrivono un quadro sociodemografico delle strutture penitenziarie in Italia non solo complesso, ma anche aggravato da problematiche riconducibili al sovraffollamento. Al 30 giugno 2022, le persone detenute nei 189 penitenziari italiani (Materiale aggiuntivo - Figura 1) erano in totale 54.841, con un superamento dei posti letto disponibili pari a 3.990 unità (Materiale aggiuntivo - Figura 2). Le persone detenute erano in larga maggioranza uomini al di sotto dei 50 anni di età (39.205, pari al 71,5% del totale). Gli stranieri rappresentavano il 31,3% del totale (17.683), per la maggior parte giovani provenienti dal continente Africano (9.510); questo dato è in controtendenza rispetto alle persone detenute di cittadinanza italiana dove la classe di età più rappresentata era quella degli over 50 (Materiale aggiuntivo - Figura 3 e Tabella 1). Nello stesso periodo i decessi avvenuti per cause naturali sono stati 87, mentre sono stati registrati 84 suicidi, 15,2 ogni 10.000 mediamente presenti e ciò rappresenta il livello più elevato raggiunto dal 1992 (Materiale aggiuntivo - Tabella 2) (5).

Interessante sottolineare come negli ultimi anni si sia ridotto il numero di persone detenute in attesa di giudizio rispetto agli anni precedenti (nel 2022 il 27,8% del totale) con il 71,7% di condanne definitive (Materiale aggiuntivo - Tabella 3) (6). Secondo il rapporto Space al 31 gennaio 2018 in Italia il 34,5% di essi erano in attesa di giudizio contro una media europea del 26,0% (7).

Come è noto, il DLvo 230/1999 (8) e il successivo decreto attuativo (9) hanno trasferito le competenze in materia di assistenza sanitaria alle persone detenute dal Ministero della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale. In questo setting manca, tuttavia, un sistema di monitoraggio standardizzato che, oltre a ottenere dati epidemiologi sullo stato di salute delle persone detenute, possa offrire evidenze robuste a cui ancorare saldamente politiche di salute pubblica altamente inclusive.

Obiettivo di questo lavoro è descrivere l’erogazione dei farmaci alla popolazione detenuta negli istituti penitenziari di competenza della ASL Roma 2 e della ASL Viterbo negli anni 2021-2022 per una maggiore conoscenza dello stato di salute delle persone detenute. Lo scopo è sensibilizzare alla promozione e all'implementazione di politiche di miglioramento della qualità delle cure, rispettando i diritti fondamentali della popolazione detenuta.

Materiali e metodi

I dati sulle unità di farmaci prescritte sono stati ottenuti dal sistema informativo delle farmacie aziendali della ASL Roma 2 e della ASL Viterbo per il 2021 e il 2022. I risultati sulle unità di farmaco prescritte sono stati stratificati per i cinque istituti oggetto di questo studio: Casa Circondariale (CC) Femminile Roma Rebibbia, CC Rebibbia Nuovo Complesso, CC Rebibbia III Casa, Casa di Reclusione (CR) Rebibbia Reclusione, CC Viterbo.

La popolazione di detenuti è descritta in termini di età e di cittadinanza. Per valutare il consumo dei farmaci nelle diverse strutture sono state calcolate le unità di farmaco prescritte pro capite utilizzando come riferimento la popolazione detenuta presente nei cinque istituti negli anni 2021 e 2022. I risultati sono stati stratificati per gruppo anatomico principale sulla base della classificazione anatomica terapeutica e chimica (ATC) aggiornata dal Centro Collaborativo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di Oslo (10).

I dati sono descritti in termini di frequenze assolute e percentuali.

Risultati

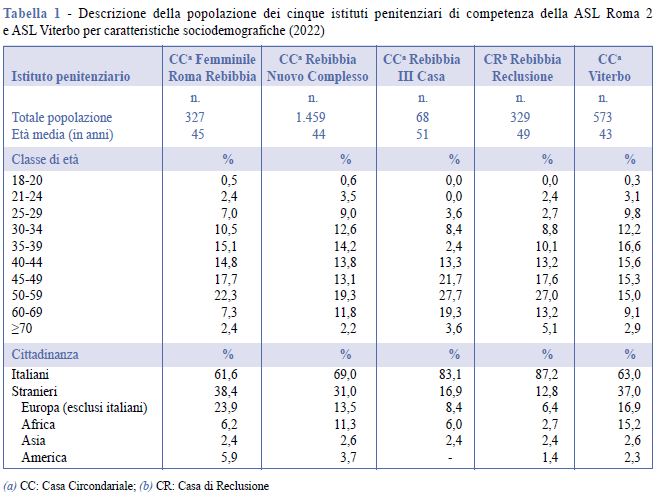

In Tabella 1 è descritta la popolazione detenuta nel 2022 nei cinque istituti penitenziari della ASL Roma 2 e della ASL Viterbo, distinta per alcune caratteristiche sociodemografiche. Nel complesso, l’età media è superiore a 40 anni, con un valore minimo di 43 anni nella CC Viterbo e massimo di 51 anni nella CC Rebibbia III Casa.

Analizzando la distribuzione per fascia di età, si può notare come quella compresa tra 45 e 59 anni rappresenti circa il 50% del totale della popolazione detenuta nella CC Rebibbia III Casa, mentre nella CC Rebibbia Nuovo Complesso e nella CC Viterbo, solo il 30% ha un’età compresa in questa fascia. Questi dati possono suggerire differenze nella posizione giuridica o nei tipi di reato commessi e potrebbero essere oggetto di ulteriori approfondimenti.

La componente con cittadinanza straniera rappresenta solo il 13% delle persone detenute nella CR Rebibbia Reclusione, mentre circa il 40% nella CC Femminile Roma Rebibbia e nella CC Viterbo. Tra gli stranieri, la maggior parte proviene dal continente europeo, con percentuali che variano dal 6,4% nella CR Rebibbia Reclusione al 23,9% nella CC Femminile Roma Rebibbia. Altri continenti rappresentati sono quello africano (dal 2,7% nella CR Rebibbia Reclusione al 15,2% nella CC Viterbo) e asiatico (circa il 2,5% in tutti gli istituti penitenziari). Inoltre, il 5,9% delle persone detenute nella CC Femminile Roma Rebibbia proviene dal continente americano.

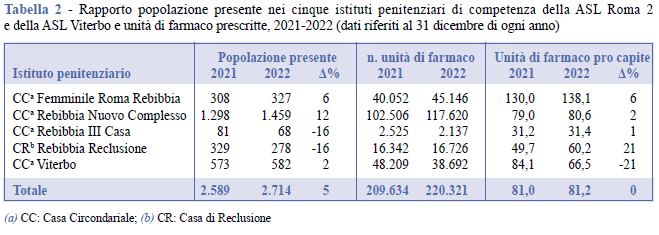

La Tabella 2 riporta i dati relativi alla popolazione presente e al numero di unità di farmaco prescritte nelle cinque strutture penitenziarie della Regione Lazio per gli anni 2021 e 2022, fornendo anche la variazione percentuale per ogni parametro. Nel complesso, la popolazione detenuta è aumentata del 5% tra il 2021 e il 2022, passando da 2.589 a 2.714.

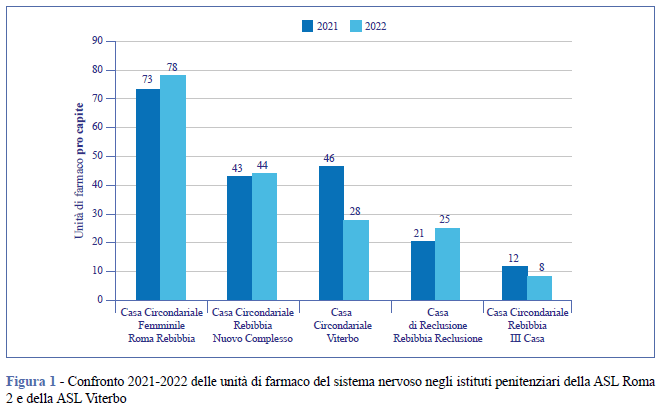

In termini di unità di farmaco prescritte pro capite, il dato complessivo è rimasto stabile, passando da 81,0 nel 2021 a 81,2 nel 2022. La CC Femminile Roma Rebibbia è la struttura con il maggior numero di unità di farmaco prescritte pro capite (138,1), in aumento del 6% rispetto al 2021, seguita dalla CC Rebibbia Nuovo Complesso (80,6; +2% rispetto al 2021) e dalla CC Viterbo (66,5; -21% rispetto al 2021). L’uso dei farmaci nella CC Rebibbia III Casa è rimasto sostanzialmente stabile (+1%), nonostante la diminuzione della popolazione detenuta. Infine, nella CR Rebibbia Reclusione vi è stato un significativo aumento (+21%) delle unità di farmaco prescritte pro capite, passate da 49,7 nel 2021 a 60,2 nel 2022. I differenti andamenti osservati nel ricorso ai farmaci tra le strutture penitenziarie, oltre alla variazione nel numero delle persone detenute, potrebbero essere determinati dalle condizioni di salute e/o da differenti modelli di gestione sanitaria delle strutture.

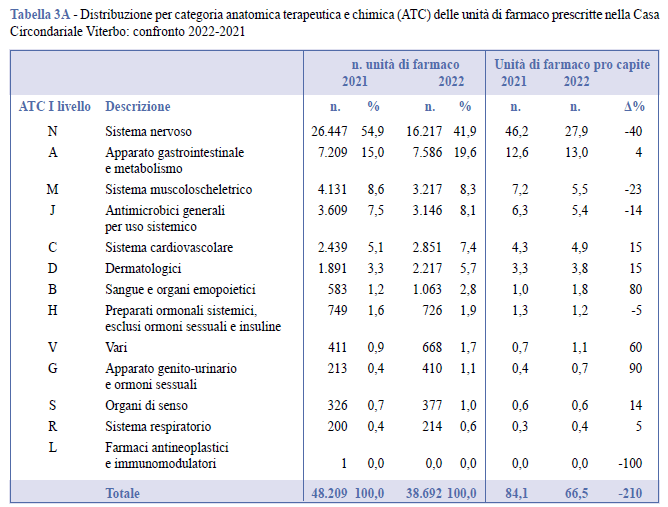

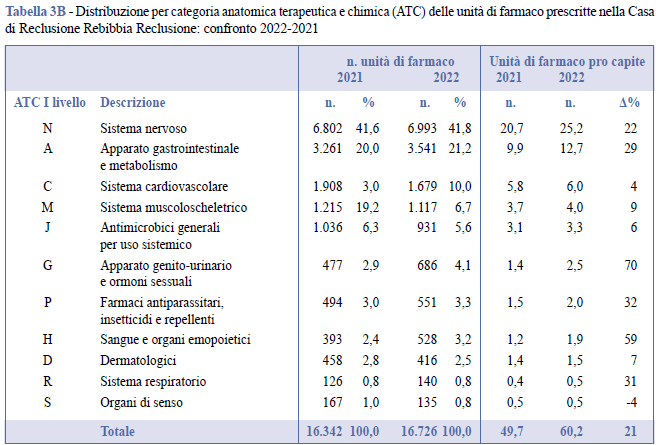

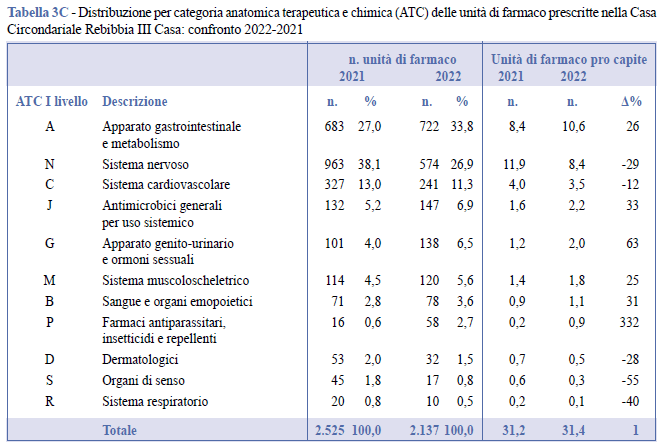

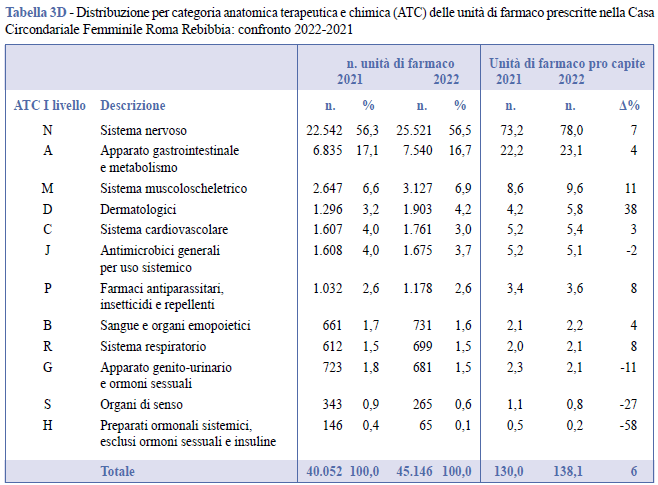

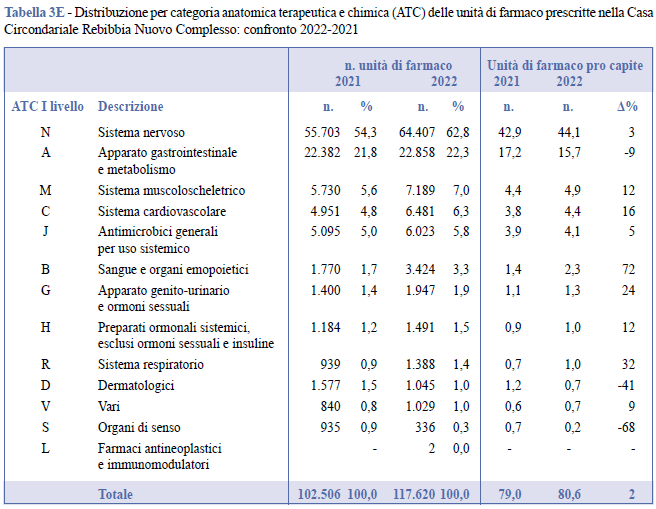

Nelle Tabelle 3A-3E sono riportate le unità di farmaci prescritte in termini di numero totale e pro capite nel 2021 e nel 2022 e la relativa variazione percentuale, suddivise per ATC I livello e istituto penitenziario. La distribuzione dell'uso di farmaci per gruppo è simile in tutte e cinque le strutture: i farmaci del sistema nervoso e dell’apparato gastrointestinale e metabolismo rappresentano le categorie a maggiore prescrizione.

Nello specifico, i farmaci del sistema nervoso hanno rappresentato nel 2022 oltre il 60% delle unità di farmaco prescritte nella CC Rebibbia Nuovo Complesso, con una variazione del +3% rispetto all’anno precedente (Tabella 3E). Nella CC Rebibbia Femminile, questa categoria di farmaci ha rappresentato il 56,5% delle unità di farmaco prescritte, con un incremento del 7% rispetto al 2021 (Tabella 3D). Al contrario, si registra una marcata diminuzione nella CC Viterbo (-40%), con un consumo che dalle 46,2 unità di farmaco prescritte pro capite nel 2021 scende alle 27,9 nel 2022 (Tabella 3A e Figura 1) e nella CC Rebibbia III Casa (-29%) (Tabella 3C e Figura 1).

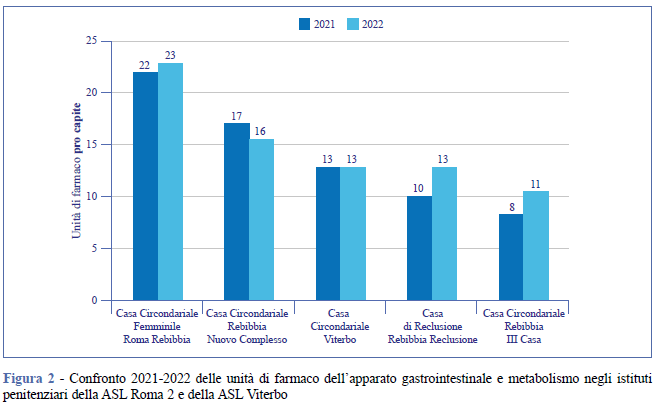

Il consumo di farmaci per l’apparato gastrointestinale e metabolismo è aumentato di circa il 30% nella CR Rebibbia Reclusione e nella CC Rebibbia III Casa (Tabella 3B e Tabella3C), mentre rimane stabile nelle altre strutture (Figura 2). Oltre al trattamento dei disturbi del tratto gastrointestinale, come il reflusso gastroesofageo o per la gastroprotezione nelle persone in terapia con antiaggreganti o farmaci antinfiammatori, l’elevato utilizzo di tale categoria potrebbe essere spiegato anche dalla prevalenza di malattie croniche, in particolare diabete, nella popolazione carceraria (2).

Importanti incrementi percentuali in quasi tutte le strutture riguardano i farmaci del sangue e degli organi emopoietici e dell’apparato genitourinario e ormoni sessuali, anche se con valori estremamente ridotti (inferiori alle tre unità di farmaco prescritte pro capite). Al contrario, l’utilizzo dei farmaci antimicrobici generali per uso sistemico rimane stabile, fatta eccezione per la CC Rebibbia III Casa, dove si registra un aumento del 33% (Tabella 3C). Questa categoria comprende antibiotici e altri farmaci utilizzati per trattare infezioni batteriche, virali o fungine.

Discussione e conclusioni

Lo studio evidenzia che, nei cinque istituti penitenziari del Lazio, la categoria di farmaci maggiormente prescritti sono quelli per la cura delle patologie del sistema nervoso. Il secondo gruppo di farmaci più prescritto è invece quello per le patologie dell’apparato gastrointestinale e del metabolismo, seguito, in tre istituti (CC Femminile Roma Rebibbia, CC Viterbo, CC Rebibbia Nuovo Complesso) dai farmaci per il sistema muscoloscheletrico e in due (CC Rebibbia III Casa, CR Rebibbia Reclusione) da quelli per le patologie del sistema cardiovascolare. Altra categoria con elevate unità di farmaco prescritte pro capite è quella relativa ai famaci antimicrobici, in cui rientrano soprattutto gli antibiotici per uso sistemico, mentre gli antivirali, antiretrovirali e antitubercolari contribuiscono con percentuali minime, tra il 5% e il 10% (dato non mostrato).

Il più alto consumo di farmaci per le patologie del sistema nervoso e per l'apparato gastrointestinale e metabolismo suggerisce la necessità di una gestione efficace di queste patologie. Lo studio non dispone, purtroppo, di dati dettagliati per tipo di patologia del sistema nervoso. Tuttavia, il notevole numero delle unità di farmaco prescritte per il sistema nervoso potrebbe dipendere dal considerevole numero di persone tossicodipendenti detenute. Va considerato che in Italia sono presenti 16.845 tossicodipendenti pari al 29,98% dei presenti al 31 dicembre 2022, percentuale mai scesa sotto il 23% dal 2007 (Materiale aggiuntivo - Tabella 4) (11). I farmaci per il sistema nervoso potrebbero essere utilizzati per trattare depressione, ansia, psicosi e disturbi bipolari. Ciò è suggerito da uno studio multicentrico condotto in Italia che ha evidenziato un'elevata prevalenza di disturbi mentali nella popolazione carceraria (2). Invece, gli aumenti seppur lievi di unità di farmaci prescritte per il sangue, gli organi emopoietici e l’apparato genitourinario potrebbero anche suggerire un'attenzione crescente verso la diagnosi e il trattamento di queste condizioni, così come la stabilità nell'uso di antimicrobici implicherebbe un controllo costante delle infezioni, essenziale per prevenire epidemie in ambienti carcerari. La disponibilità di queste informazioni può fornire una base importante per la pianificazione e l'implementazione di strategie sanitarie volte a migliorare la salute della popolazione detenuta e a garantire un uso appropriato ed efficace dei farmaci.

Si osserva una disomogeneità tra le strutture nell’uso dei farmaci, con un massimo di 138,1 unità di farmaco prescritte pro capite nel 2022 presso la CC Femminile Roma Rebibbia e un minimo di 31,4 unità di farmaco prescritte presso la struttura di CC Rebibbia III Casa. Disomogeneità tra le strutture coinvolte si rilevano anche per quanto riguarda gli incrementi o i decrementi prescrittivi osservati tra il 2022 e il 2021. Queste differenze di difficile interpretazione sono, tuttavia, utili per porre in risalto criticità esistenti nel modello assistenziale delle persone detenute e costituiscono la base per generare ipotesi di studi futuri in un'ottica di qualità delle cure. Si tratta di dati che potrebbero detenuta ospitata, ognuna con determinanti di salute, bisogni e vulnerabilità differenti e/o altresì suggerire inappropriatezza prescrittiva. Ad esempio, la presenza significativa di stranieri potrebbe richiedere servizi di mediazione culturale e traduzione, nonché interventi di assistenza sanitaria specifici per le diverse popolazioni.

A tale proposito, occorre osservare che sarebbe indispensabile implementare la ricettazione informatica degli istituti penitenziari, oltre a razionalizzare la spesa farmaceutica, quale strumento di contrasto all’inappropriatezza prescrittiva: prescrizioni ingiustificate (farmaci prescritti senza una chiara indicazione clinica); prescrizioni che non tengono conto di comorbidità e/o dello stato funzionale e cognitivo della persona detenuta e/o di terapie concomitanti e fenomeni di interazione. Parimenti, per favorire la tracciabilità, contrastare il non corretto utilizzo di farmaci e favorire la trasparenza tra prescrizione (medico) e somministrazione (infermiere), il foglio unico terapeutico dovrebbe essere presente in ogni fascicolo sanitario informatizzato.

Focalizzandosi poi sulla corretta gestione dei farmaci psicotropi, va citato il Documento tecnico regionale per la sicurezza nella terapia farmacologica “Linee di indirizzo per la gestione clinica dei farmaci negli istituti penitenziari della regione Emilia-Romagna” (12) che nel paragrafo 8 “Somministrazione della terapia” sottolinea peraltro come “La somministrazione dei farmaci è un atto professionale sanitario” e ancora “Per le specifiche di contesto si rende necessario definire percorsi condivisi tra la Regione e l’Amministrazione penitenziaria”.

Per quanto attiene al primo punto ricordiamo inoltre che a norma del DM 739/1994 (istituzione del profilo professionale) l’infermiere è responsabile dell’assistenza generale infermieristica e garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche. La somministrazione della terapia non è quindi riconducibile solo all’atto specifico della consegna del farmaco, ma a tutto quel complesso di azioni che, nel loro insieme, consentono di raggiungere garanzie di sicurezza e di efficacia per il paziente. Il secondo punto prende atto, soprattutto per determinati farmaci (quali le sostanze psicoattive e i farmaci sostitutivi), che modalità non adeguate di somministrazione possono dar luogo a un uso inappropriato o ad accumulo di farmaci da parte delle persone detenute con conseguenze sulla loro salute oltre che problematiche sulla sicurezza e sull’ordine dell’istituto. Per superare tali criticità la CC Viterbo ha sviluppato un modello assistenziale che opera una presa in carico personalizzata della persona detenuta attraverso progetti individuali di salute. La CC Viterbo è un istituto caratterizzato da elevato turnover con importante presenza di poliabusatori (dati non mostrati), dove vengono trasferiti molte persone problematiche, spesso con disturbi del comportamento antisociale e doppia diagnosi. Questo modello include un servizio medico h/24 e assicura la presenza quotidiana (tranne i festivi) dei servizi psichiatrici, psicologici e per le dipendenze (Ser.D). In tale realtà sono state sperimentate innovazioni procedurali ispirate a un concetto di offerta sanitaria non frammentaria né sequenziale dei vari servizi, ma organizzata su nuovi modelli di presa in carico complessiva in grado di implementare la capacità di risposta alla domanda di salute che non può essere relegata alle sole terapie farmacologiche.

Applicare tale metodologia di lavoro all’assistenza farmacologica potrebbe rappresentare un obiettivo tra i principali dell’attività sanitaria delle ASL che si trovano a gestire questo particolare setting. Il modello in progress nella ASL Viterbo si basa su una condivisione e sistematizzazione delle attività e degli obiettivi presentati al Tavolo paritetico interistituzionale, nato al fine di garantire l’integrazione e il lavoro multidisciplinare. Il Tavolo vede la presenza della direzione della ASL Viterbo e dei professionisti sanitari che operano nel settore, della direzione amministrativa del penitenziario, del garante dei diritti per le persone detenute e del comandante della polizia penitenziaria. La sinergia tra la medicina penitenziaria, l’ospedale, il nucleo traduzioni (polizia penitenziaria incaricata di accompagnare le persone detenute al di fuori degli istituti penitenziari) e la centrale operativa aziendale garantisce il governo e il raccordo tra le tre macroaree del servizio sanitario: territorio, ospedale e prevenzione.

Occorre osservare che in questi anni è mancato e manca ancora in alcune realtà un lavoro sinergico tra servizio sanitario e amministrazione penitenziaria, che hanno continuato a lavorare e ad agire separatamente secondo i propri obiettivi e sistemi in un confronto che spesso localmente (tra direzioni di istituto e di ASL) non è stato capace di trasformarsi in dialogo costruttivo. Anche il servizio farmaceutico delle ASL si è trovato di fronte a una vacatio legis che spesso non permette di operare correttamente. Ad esempio, non è chiaro se siano le farmacie aziendali o quelle ospedaliere a gestire l’assistenza farmaceutica delle aziende sanitarie né come questa debba essere disciplinata all’interno delle strutture penitenziarie (farmacista responsabile?) (13).

Per quanto riguarda il modello assistenziale sperimentato nella CC Viterbo, introdotto a partire dal 2019, è previsto un monitoraggio a distanza di un anno sia dei risultati raggiunti dalle singole linee d’azione e dall’attuazione delle azioni di miglioramento condivise dal tavolo interistituzionale, che la valutazione del gradimento del nuovo modello organizzativo da parte delle persone detenute, dei professionisti regionali della salute e di tutti gli attori coinvolti, incluso il rapporto costo e beneficio.

In conclusione, la presente indagine è una descrizione dell’uso dei farmaci nelle cinque strutture penitenziarie. I dati analizzati indicano un consumo elevato di farmaci per le patologie del sistema nervoso centrale e dell’apparato gastrointestinale e del metabolismo. Le disomogeneità prescrittive osservate tra le diverse strutture potrebbero suggerire un’inappropriatezza prescrittiva. L’assenza di una piattaforma informatizzata regionale in questo settore, come in altri specifici settori dell’assistenza sanitaria in carcere, rappresenta un’importante barriera a iniziative di valutazione e formazione dei comportamenti prescrittivi. Il presente studio descrive, inoltre, un modello innovativo di assistenza alle persone detenute sperimentato nella ASL Viterbo, replicabile a nostro parere in qualsiasi realtà locale.

Ringraziamenti

Si ringraziano per il supporto nell’elaborazione dei dati Patrizia delle Monache, Chiara Frassanito, Barbara Poggiaioli, Sanya Penieck (ASL Viterbo), Angela Canelli (Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Ministero della Giustizia).

Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.

Finanziamenti: nessuno.

Authorship: tutti gli autori hanno contribuito in modo significativo alla realizzazione di questo studio nella forma sottomessa.

Riferimenti bibliografici

- Tavoschi L, O'Moore É, Hedrich D. Challenges and opportunities for the management of infectious diseases in Europes' prisons: evidence-based guidance. Lancet Infect Dis 2019;19(7):e253-e8. doi: 10.1016/S1473-3099(18)30756-4

- Agenzia Regionale di Sanità della Toscana. La salute dei detenuti in Italia: i risultati di uno studio multicentrico. Collana dei Documenti ARS n. 83, aprile 2015. Firenze: ARS Toscana; 2015. 225 p.

- Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Per un’analisi dei suicidi negli istituti penitenziari. 18 aprile 2023. www.garantenazionaleprivatiliberta.it/...; ultimo accesso 7/6/2024.

- Favril L, Rich JD, Hard J, Fazel S. Mental and physical health morbidity among people in prisons: an umbrella review. Lancet Public Health 2024;9(4):e250-e60. doi: 10.1016/S2468- 2667(24)00023-9

- Ministero della Giustizia. Eventi critici negli istituti penitenziari - Anni 1992-2022. 31 dicembre 2022. www.giustizia.it/...; ultimo accesso 7/6/2024.

- Ministero della Giustizia. Detenuti presenti per posizione giuridica - Anni 2008-2023. 31 dicembre 2023. www.giustizia.it/...; ultimo accesso 7/6/2024.

- Aebi MF, Tiago MM. SPACE I - 2018 - Council of Europe Annual Penal Statistics: Prison populations. Strasbourg: Council of Europe; 2018. wp.unil.ch/...; ultimo accesso 7/6/2024.

- Italia. Decreto Legislativo del 22 giugno 1999, n. 230. Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'articolo 5, della legge 30 novembre 1998, n. 419. Gazzetta Ufficiale n. 165, 16 luglio 1999 - Supplemento Ordinario n. 132.

- Italia. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2008. Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria. Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 126, 30 maggio 2008.

- Norwegian Institute of Public Health. ATC/DDD Index 2024. atcddd.fhi.no/...; ultimo accesso 7/6/2024.

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Antidroga. Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia. Anno 2023. www.politicheantidroga.gov.it/...; ultimo accesso 7/6/2024.

- Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Sanità e Politiche Sanitarie. Linee di indirizzo per la gestione clinica dei farmaci negli istituti penitenziari della regione Emilia-Romagna. Documento tecnico regionale per la sicurezza nella terapia farmacologica n. 2, aprile 2015.

- Costantino D. La gestione dell’assistenza farmaceutica nel sistema penitenziario italiano. In: Diana MN. (Ed.). Atti della sessione precongressuale del XXXIX congresso della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie; 2018. p. 6.

Bollettino epidemiologico nazionale

Bollettino epidemiologico nazionale