Il dolore cronico da cancro in Italia dall’Indagine Europea sulla Salute 2019

Virgilia Toccacelia, Alice Maraschinib, Michael Tentic, Laura Iannuccid, Lidia Gargiulod, Giada Minellib, Alessandra Burgiod, Iulia Urakcheevae, William Raffaelic e il Gruppo di Lavoro Interistituzionale ISS-ISTAT-ISAL*

aCentro di Riferimento per le Scienze Comportamentali e la Salute Mentale, Istituto Superiore di Sanità, Roma

b Servizio di Statistica, Istituto Superiore di Sanità, Roma

c Fondazione ISAL, Istituto di Formazione e Ricerca in Scienze Algologiche, Rimini

d Direzione Centrale per le Statistiche Sociali e il Welfare, Servizio Sistema Integrato Salute, Assistenza e Previdenza, Istituto Nazionale di Statistica, Roma

e Servizio Formazione, Istituto Superiore di Sanità, Roma

Citare come segue: Toccaceli V, Maraschini A, Tenti M, Iannucci L, Gargiulo L, Minelli G, Burgio A, Urakcheeva I, Raffaeli W e il Gruppo di Lavoro Interistituzionale ISS-ISTAT-ISAL. Il dolore cronico da cancro in Italia dall’Indagine Europea sulla Salute 2019. Boll Epidemiol Naz 2024;5(2):16-26. DOI: https://doi.org/10.53225/BEN_088

Cancer-related Chronic Pain in Italy. The European Health Interview Survey 2019

Introduction

Cancer-related chronic pain (CP) has a high prevalence and severe psychosocial impact and is often undertreated. Despite its importance, prevalence estimates of cancer-related CP in the general Italian population are very outdated. This study offers an update of these estimates as well as of some psychosocial factors related to CP.

Materials and methods

The study uses descriptive epidemiology approaches and is based on the outcomes of the questionnaire dedicated to CP developed and validated by the ISS-ISTAT-ISAL research group and included in the European Health Interview Survey (EHIS), conducted by ISTAT on the Italian general population in 2019.

Results

38,775 adults responded to the CP questionnaire, 3% of all those suffering from CP declared to have CP developed after cancer (0.7% reporting the estimates to the general adult population). Among people suffering from cancer-related CP women (64.8%) and elderly (53.8%) are the majority. In 40.9% of cases, cancer-related CP is severe or very severe. Of those who undergo treatment (93.3%), 64.3% report that the treatments only partially relieve the pain. Diagnosed chronic severe anxiety and depression are significantly more frequent among individuals with cancer-related CP than among those with CP from other causes and those without CP.

Discussion and conclusions

The present study suggests the need for greater focus on the problem of CP in oncology to reduce its bio-psychosocial impact. The high percentages of self-reported pain intensity and partially effective treatment perception among respondents suggest several cultural, psychological and medical factors that may lead to suboptimal treatment of cancer-related CP.

Key words: chronic pain; cancer; EHIS

Introduzione

Nel 2020, circa 19 milioni di persone in tutto il mondo hanno ricevuto una diagnosi di cancro (1). Nello stesso anno, uno studio europeo ha stimato che tra il 2010 e il 2020 il numero di casi prevalenti di cancro è aumentato annualmente del 3,5% e del 41% in totale, in parte a causa dell’invecchiamento della popolazione (2).

Il dolore è un importante problema di salute nei pazienti oncologici e rappresenta il sintomo più comunemente associato al cancro al momento della diagnosi (3). Le cause del dolore da cancro possono essere legate alla patologia tumorale (infiltrati in situ, metastasi, produzione di sostanze algogene, ecc.) o ai trattamenti utilizzati per la sua cura (chirurgia, chemioterapia, radiazioni, ecc.) (4). Secondo una recente metanalisi, il dolore ha una prevalenza complessiva tra le persone affette da patologia oncologica del 44,5%, che sale al 54,6% tra gli individui con malattia avanzata o terminale (5) e si attesta intorno al 35,8% tra i sopravvissuti al cancro. Al termine dei trattamenti, nel 33-40% dei sopravvissuti al cancro il dolore diventa cronico (4) e nel 16% dei casi questo dolore cronico (DC) ha un elevato impatto sulla vita quotidiana (6). Il dolore è uno dei sintomi più temuti dai pazienti con cancro e può avere un impatto estremamente significativo sulla loro qualità di vita (7). Diversi studi, infatti, indicano come all’aumentare dell’intensità del dolore peggiorino il benessere fisico ed emotivo, il livello di funzionamento, la sintomatologia depressiva e la capacità lavorativa (8-13).

Nonostante l’elevata prevalenza del dolore persistente negli individui con cancro e l’enorme impatto psico-sociale che esso determina, il dolore cancro-correlato è spesso sottodiagnosticato e sottotrattato nei percorsi assistenziali, con drammatiche ripercussioni fisiche ed emotive (3, 14-16). Anche in Italia, nonostante l’esistenza di una legge specifica per la tutela dell’accesso alla terapia del dolore (17), sembra emergere un “sottotrattamento del dolore da cancro”. Una survey proposta a un gruppo di oncologi, terapisti del dolore e palliativisti provenienti da diverse Regioni italiane ha mostrato come solo una piccola percentuale di specialisti effettui una valutazione sistematica del dolore e dei sintomi a esso associati con strumenti validati (18). Un’altra recente indagine ha messo in evidenza, seppure vengano sottolineati importanti punti di forza nella gestione del dolore da cancro in Italia, che ancora esistono una scarsa aderenza alle linee guida internazionali e una scarsa attenzione al coinvolgimento appropriato dell’algologo (19).

Per migliorare il riconoscimento e favorire l’appropriatezza della gestione del DC, anche il DC cancro-correlato è stato sistematizzato nell’undicesima classificazione internazionale delle malattie (ICD-11) (4); questa revisione distingue il DC in primario e secondario ad altra diagnosi, e tra i secondari, appunto, si colloca il dolore da cancro (20).

Alcune revisioni della letteratura hanno prodotto stime in ambito clinico riguardo alla distribuzione, nel nostro Paese, dei diversi tipi di dolore che affliggono i malati di cancro, riportando, ad esempio, una prevalenza di dolore neuropatico del 44,2% e di dolore episodico intenso (breakthrough cancer pain) del 59,2%, con alcune eterogeneità in base al setting considerato (ad esempio, pazienti ambulatoriali o in regime di ricovero) (21, 22). Tuttavia, a conoscenza degli autori del presente studio, a tutt’oggi non sono disponibili stime aggiornate di prevalenza del DC cancro-correlato nella popolazione generale in Italia.

Il presente lavoro vuole offrire un focus su prevalenza, nella popolazione generale italiana, del DC insorto a seguito del cancro, modalità e efficacia percepita dei trattamenti, nonché alcuni fattori psicosociali correlati.

Materiali e metodi

Alla base del presente studio vi è l’ultima “Indagine Europea sulla Salute” (European Health Interview Survey, EHIS) (23) condotta nel 2019 dall’Istat su un campione rappresentativo della popolazione italiana di oltre 30mila famiglie (www.istat.it/...). All’interno dell’indagine è stato inserito nell’edizione italiana un breve questionario per auto compilazione, a 5 item, a risposta chiusa, sull’occorrenza del DC e alcune sue caratteristiche. Il questionario è stato disegnato e validato dal Gruppo di Lavoro multidisciplinare su “Dolore Cronico e correlati psico-sociali” costituito nell’ambito di una collaborazione interistituzionale di esperti dell’Istat, dell’Istituto Superiore di Sanità e della Fondazione ISAL per la ricerca sul dolore.

La descrizione del questionario e i processi di validazione si trovano in altra pubblicazione (24). Il disegno campionario a due stadi (Comunifamiglie) con stratificazione dei Comuni aveva come popolazione obiettivo la popolazione residente in famiglia in Italia e aveva come unità di rilevazione la famiglia di fatto con i relativi componenti. Le stime prodotte dall’indagine sono stime di frequenze assolute o relative e sono ottenute mediante uno stimatore di ponderazione vincolata. Il principio su cui è basato ogni metodo di stima campionaria è che le unità appartenenti al campione rappresentino anche le unità della popolazione che non sono incluse nel campione. Questo principio viene realizzato attribuendo a ogni unità campionaria un peso (coefficiente di riporto all'universo) che indica il numero di unità della popolazione rappresentata dall’unità medesima (25).

Le analisi descrittive presentate in questo lavoro si riferiscono a soggetti adulti (18 anni e oltre). Le prevalenze sono calcolate utilizzando come denominatore la popolazione di riferimento dell'indagine ovvero gli individui residenti in Italia che vivono in famiglia, derivante dalle medie delle stime mensili del 2019, ossia le più aggiornate della popolazione residente in Italia (Statistiche demografiche Istat). I risultati sono presentati attraverso le stime con riporto all’universo espresse in migliaia (N.) con le relative percentuali (%) al netto dei valori mancanti. Le differenze tra le distribuzioni sono state valutate, rispettivamente, attraverso il test del chi-quadro per le variabili categoriche e con l’analisi dell’ANOVA per le differenze in media; i livelli di significatività sono del 95%. La variabile “titolo di studio” è stata aggregata in: livello d'istruzione “basso” (da nessun titolo a licenza media inferiore); “medio” (diploma di istruzione secondaria superiore); “alto” (diploma universitario, laurea primo livello, laurea specialistica, master, dottorato). I dati sono stati analizzati con il software statistico SAS 9.4.

Risultati

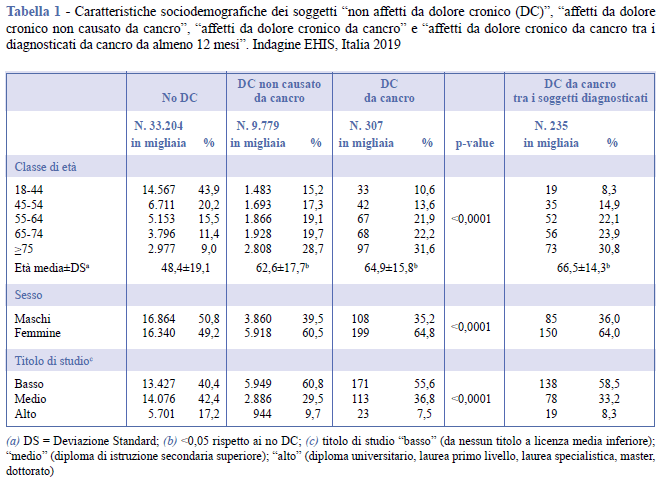

Il campione finale dell’indagine EHIS 2019 comprendeva 835 Comuni e 22.800 famiglie, con un tasso di risposta netto del 78% (per gli approfondimenti metodologici - calcolo delle stime, analisi rispondenti e non rispondenti, ecc.- consultare il rapporto tecnico ISTISAN 23/28 a cura di Toccaceli e colleghi (26). Al questionario sul DC hanno risposto 38.775 individui, pari all’87% delle persone di 18 anni e oltre. Considerando i rispondenti che hanno dichiarato di soffrire di DC, circa 10.000 individui, il 3% di essi (n=302) ha indicato come causa scatenante un tumore maligno (da qui in poi si userà il termine “cancro”). Riportando il dato campionario alla stima sull’intera popolazione residente in Italia, possiamo dire che lo 0,7% della popolazione adulta, pari a circa 307.000 individui, soffre di un dolore fisico persistente da più di 3 mesi insorto a seguito di un cancro, mentre il 22,6% dichiara di soffrire di DC da altra causa.

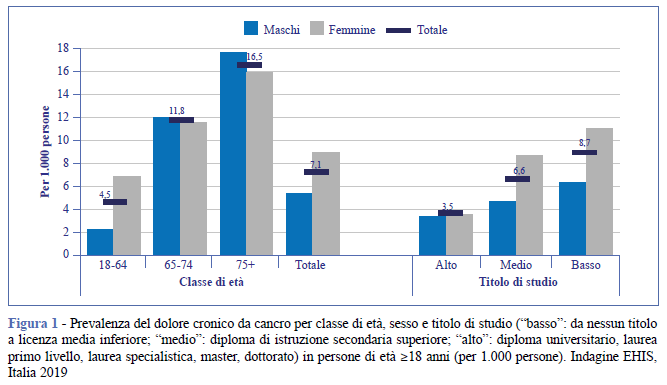

L’età media degli individui che dichiarano DC da cancro è pari a 64,9 anni, leggermente più elevata rispetto a quella degli affetti da DC da altra causa (62,6 anni). Il DC da cancro, così come quello da altre cause, ha una prevalenza che aumenta al crescere dell’età (passa dal 4,5 per 1.000 individui fra gli adulti fino a 64 anni e raggiunge il 16,5 per 1.000 tra gli over 74 (Figura 1). La distribuzione per classi di età mostra come coloro che soffrono di DC, e ancor più se il dolore è correlato al cancro, siano infatti maggiormente concentrati nelle fasce di età avanzate. Gli individui di 65 anni e più sono quasi il 54% delle persone con DC da cancro, circa il 48% delle persone con DC da altra causa e solo il 20% delle persone che non dichiarano DC. Tra i più giovani (< 44 anni), le proporzioni sono invece pari, rispettivamente, al 10,6%, 15,2% e 43,9% (Tabella 1).

Per quanto riguarda il sesso, i tre gruppi a confronto (DC da cancro, DC da altra causa e nessun DC) mostrano una diversa distribuzione (p<0,001). In entrambi i gruppi affetti da DC, le donne prevalgono nettamente rispetto agli uomini e in particolare, per quanto riguarda il DC da cancro, quasi 2 casi su 3 sono donne (64,8%) (Tabella 1). La prevalenza del DC da cancro, infatti, è significativamente superiore tra le donne rispetto a quella tra gli uomini (8,9 vs 5,2 per 1.000, pari rispettivamente a circa 199.000 donne e 108.000 uomini), con differenze di genere anche più accentuate fino ai 64 anni (Figura 1).

Anche il titolo di studio ha una distribuzione significativamente (p<0,001) disomogenea nei tre gruppi considerati; si rileva una maggiore presenza di bassi livelli di istruzione tra chi soffre di DC rispetto al resto della popolazione non affetta. Complessivamente, tra coloro che soffrono di DC da cancro, il 55,6% ha un titolo di studio basso rispetto al 7,5% con un titolo di studio elevato (laurea); tra chi soffre di DC da altra causa le percentuali sono rispettivamente 60,8% e 9,7% (Tabella 1). È evidente che tale confronto tra i tre gruppi potrebbe risentire della diversa distribuzione per età, poiché nella popolazione anziana, che è quella maggiormente colpita da DC, prevalgono livelli di istruzione bassi rispetto a quelli medio-alti. In ogni caso emerge che la prevalenza del DC da cancro è significativamente più alta tra chi ha un basso livello di istruzione (8,7 per 1.000) rispetto a chi ha conseguito un elevato titolo di studio (3,5 per 1.000).

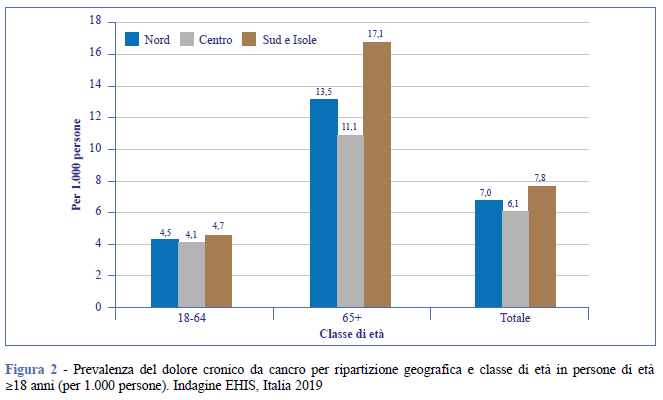

L’analisi per ripartizione geografica riportata nella Figura 2 mostra come, negli ultra sessantacinquenni, il DC da cancro sia maggiormente frequente al Sud e nelle Isole (17,1 per 1.000 rispetto al 13,3 del Nord e all’11,1 del Centro). Nella classe 18-64 anni invece le prevalenze sono molto simili.

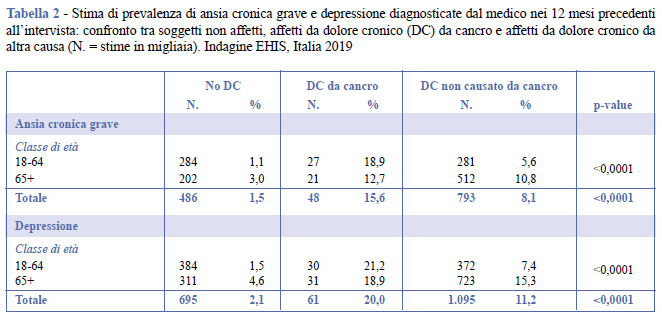

La Tabella 2 mostra il confronto tra la prevalenza di ansia cronica grave e depressione, entrambe diagnosticate da un medico nei 12 mesi precedenti all’intervista, nelle tre popolazioni a confronto. Mentre nei non affetti da DC la prevalenza è pari all’1,5% e al 2,1%, rispettivamente per ansia cronica grave e depressione, in presenza di DC da cancro questi valori aumentano, raggiungendo il 15,6% e il 20,0% e restano più elevati rispetto a quelli riscontrati nella popolazione con DC da altra causa (8,1% e 11,2%). In particolare, i due gruppi con DC si differenziano ancor più nella popolazione adulta: tra le persone di 18-64 anni che soffrono di DC da cancro la prevalenza di depressione e ansia cronica diagnosticata (rispettivamente 21,2% e 18,9%) è tripla rispetto a quella che si osserva tra i coetanei che soffrono di DC da altra causa (rispettivamente 7,4% e 5,6%).

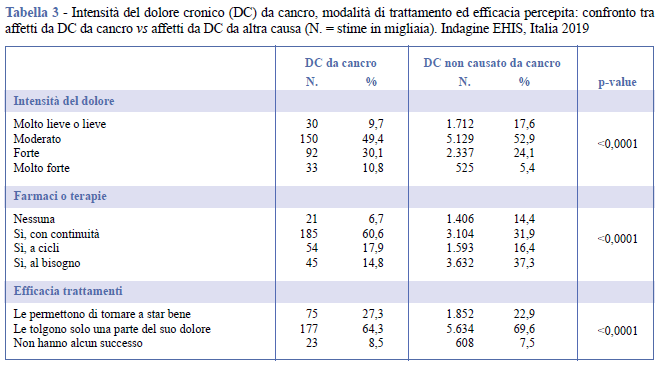

La Tabella 3 mostra il confronto tra individui con DC da cancro e individui con DC da altra causa rispetto all’intensità del DC, alle modalità di trattamento e all’efficacia percepita delle terapie. Più del 40% di coloro che soffrono di DC da cancro dichiara di avere un dolore forte o molto forte, percentuale che scende al 29,5% tra la popolazione che soffre di DC da altra causa. Riguardo ai trattamenti, appare evidente la maggiore prevalenza di terapie effettuate con continuità tra coloro che soffrono di DC da cancro (60,6% vs 31,9%) e, al contrario, il minor ricorso di terapie al bisogno (14,8% vs 37,3%). Anche l’assenza di terapie è significativamente minore tra coloro che soffrono di DC da cancro, pur evidenziandosi un 6,7% degli affetti da DC da cancro che non fa nessuna terapia per il dolore. Per il 27,3% di coloro che soffrono di DC da cancro i trattamenti danno dei benefici, mentre per l’8,5% non hanno alcun successo. Questi due ultimi valori sono entrambi più bassi tra chi soffre di DC da altra causa (22,9% e 7,5%).

L’indagine EHIS 2019 ha raccolto anche informazioni relative alla presenza di malattie croniche. Il dato sulla presenza di un cancro da almeno 12 mesi, diagnosticato da un medico, risulta coinvolgere il 2,5% della popolazione adulta (circa 1.200.000 individui); in questa sottopopolazione, coloro che dichiarano un DC da cancro sono anch’essi riportati con le loro caratteristiche socio-demografiche in Tabella 1. Tra tutti i diagnosticati di cancro da almeno 12 mesi, il 9,3% non risponde al modulo su DC; al netto di questi missing, il 55,9% dei malati oncologici dichiara di soffrire di DC. Per quanto riguarda i fattori scatenanti (dati non mostrati), il 38,1% dei diagnosticati che soffre di DC dichiara che questo è insorto a seguito di un cancro, il 38,3% a seguito di un’altra malattia diagnosticata, il 12,4% dopo un intervento chirurgico, mentre il 6,8% e il 4,4%, rispettivamente, da trauma e da malattia non ancora diagnosticata.

Relativamente all’intensità del dolore (dati non mostrati), il 41,0% dichiara di avere un DC di intensità forte o molto forte. Tra questi ultimi, il 69,5% effettua terapie con continuità, il 16,9% a cicli e il 9,2% al bisogno, mentre solo il 4,4% non effettua alcuna terapia nonostante l’elevata intensità del dolore. Chi soffre di DC forte o molto forte e si sottopone a terapie, a prescindere dalla modalità, nel 72,2% dei casi dichiara che i trattamenti tolgano solo in parte il dolore e nel 14,4% che i trattamenti non abbiano alcun successo.

Discussione

Il presente studio fornisce stime aggiornate sulla prevalenza del DC da cancro in Italia nella popolazione adulta, offrendone una preziosa panoramica che può contribuire a comprendere meglio la portata del problema e a definire politiche sanitarie e strategie di supporto più efficaci. Sulla base dei dati EHIS si stima che ben 307.000 individui adulti nel 2019 risultano soffrire di DC insorto a seguito di un cancro.

Premesso che fattori quali il sesso, l’età e il titolo di studio concorrono a spiegare il fenomeno del dolore cronico in generale, e quello correlato al cancro in particolare, interagendo gli uni con gli altri, il presente studio permette di avanzare alcune considerazioni relativamente a ognuno di questi fattori. I risultati mostrano che tra quanti riferiscono DC da cancro la distribuzione per età passa dal 10% circa tra i più giovani dai 18 ai 44 anni fino a raggiungere il picco del 31,6% tra gli ultrasettantacinquenni. La relazione tra DC da cancro ed età può essere influenzata da diversi fattori. Innanzitutto, è riconosciuta la maggiore prevalenza del cancro all’aumentare dell’età (27). Inoltre, i pazienti anziani a cui viene diagnosticato un cancro, possono avere delle comorbidità che di per sé sono in grado di peggiorare il dolore (28). Vi sono, infine, altri fattori inerenti al dolore in sé, quali i cambiamenti neurobiologici delle vie nervose deputate alla percezione del dolore che avvengono con l’invecchiamento (29).

I risultati dell’indagine evidenziano una maggiore prevalenza di DC da cancro tra le donne, in coerenza con quanto evidenziato da altre indagini su pazienti oncologici (30, 31). Da un lato, i tumori più frequenti nelle donne sono infatti mediamente a miglior prognosi rispetto a quelli più frequenti negli uomini, mentre a parità di cancro le donne hanno miglior sopravvivenza e una speranza di vita maggiore. Dall’altro lato, questa differenza di genere, osservabile anche fra gli affetti di DC da altra causa, può essere favorita da numerosi fattori in grado di influenzare l’esperienza del dolore in sé, di tipo biologico (ad esempio, genetica, ormoni) e psicosociale, come ansia, depressione, stereotipi di genere (32, 33). Inoltre, va osservato che in Italia, nel genere femminile, i dati di incidenza del cancro non mostrano segnali di decremento (periodo di osservazione 2013-2017), ma solo un meno marcato aumento nel Centro-Nord rispetto a Sud e Isole (34).

Considerando il titolo di studio come una variabile proxy dello status socioeconomico, i risultati dell’indagine confermano il DC, sia da cancro sia da altre cause, come una patologia a chiaro gradiente sociale. Esso, infatti, interessa in modo maggiore le persone in condizioni socioeconomiche più svantaggiate. Questa minore prevalenza di DC al crescere del livello di istruzione è in linea con i risultati di altri studi epidemiologici condotti nell’ambito del dolore cronico oncologico (31) e non oncologico (35). Va sottolineato che le persone con un titolo di studio più basso sono tendenzialmente più anziane e un basso livello di istruzione è associato a fattori di rischio rilevanti anche per il cancro e il dolore, quali il fumo, il sovrappeso e l’obesità.

D’interesse anche la maggiore prevalenza di ansia cronica grave e depressione nelle persone con DC da cancro, non solo rispetto ai rispondenti non affetti da DC, ma anche rispetto agli affetti da DC da altre cause. Questo dato è coerente con 21 Boll Epidemiol quanto evidenziato da altri autori e potrebbe essere spiegato anche dalla presenza, tra gli affetti da DC da cancro, di altri sintomi legati alla malattia (spossatezza da chemioterapici, perdita dei capelli, ecc.) o dalle terapie, così come da preoccupazioni legate al fine vita (36).

Nel loro insieme, i risultati suggeriscono la necessità di una maggiore attenzione al problema del DC in ambito oncologico, ove è ampiamente riconosciuto quanto il dolore sia prevalente, prevedibile e incida sulla vita delle persone già provate dal cancro (3).

Di rilievo anche l’elevata quota di quanti soffrono di DC con un’intensità forte o molto forte – più del 40% nella distribuzione della scala di intensità – proprio nei casi di dolore insorto a seguito di un cancro rispetto a quelli di DC da altra causa, dato in linea con quanto riportato dalla letteratura internazionale (14, 16, 37).

Per quanto riguarda le terapie per il dolore, benché si possa osservare una maggiore, elevata continuità di cure nel DC da cancro (93,3%) rispetto a quello insorto a seguito di altre cause, il 7% degli affetti da DC da cancro dichiara di non ricevere alcuna terapia o trattamento farmacologico. Al contempo, se si osserva il fenomeno dalla prospettiva dei soggetti che nell’indagine EHIS 2019 hanno dichiarato di aver ricevuto una diagnosi di cancro da almeno un anno, più del 4% soffre di DC ad alta intensità (a prescindere dalla causa) e dichiara di non curarsi. Se da una prospettiva epidemiologica l’alta adesione a terapie antalgiche è un dato positivo rilevante, da un punto di vista clinico le frequenze del DC cancro-correlato senza trattamento non sono trascurabili e non escludono un possibile pregresso trattamento sub-ottimale del dolore nelle persone affette da malattie oncologiche. Il trattamento subottimale del dolore correlato al cancro è una criticità di enorme rilevanza, non solo perché il dolore aggiunge sofferenza in un individuo già provato dalla malattia oncologica, ma anche perché a oggi esistono numerose strategie farmacologiche e non farmacologiche in grado di garantire ai pazienti oncologici di affrontare il cancro col minimo dolore (38).

Con la presente indagine non è possibile risalire alle cause di un eventuale vulnus nella cura, di cui, tuttavia, è possibile ipotizzare diversi fattori causali interagenti. Anzitutto, la difficoltà degli operatori sanitari di intercettare il dolore e indirizzare le persone verso le cure più efficaci, quindi una difficoltà di penetrazione della “cultura della cura del dolore” in ambito sanitario, ancor più lacunosa per quello oncologico, che può rappresentare un fattore importante nell’alta prevalenza del DC forte o molto forte in ambito oncologico. Se valutiamo, inoltre, l’utilizzo dei farmaci analgesici in Italia, in particolare gli oppiacei, molto inferiore rispetto a quello che si osserva in altri Paesi (39), possiamo pensare che vi possa essere anche una quota di sotto-trattamento farmacologico, che andrebbe modificato per garantire una best practice di cura nel dolore del paziente con cancro. Al contempo, l’elevata frequenza di DC cancro-correlato di intensità forte o molto forte (40,9%) potrebbe indicare la presenza di casi che ancor oggi non hanno cure efficaci e che necessitano di maggiore attenzione da parte della ricerca scientifica. Non possiamo neanche escludere che possa essere il paziente stesso a non ricercare un trattamento antalgico, magari per la convinzione che il dolore debba essere tollerato, per il timore di disturbare o preoccupare i familiari o di distogliere l’attenzione dei medici dal trattamento del cancro oppure per la paura degli effetti collaterali degli analgesici (40, 41).

Alcuni autori sottolineano l’importanza, nella comunicazione col paziente con DC da cancro, del significato attribuito al dolore nella malattia, così come delle paure che esso induce nel paziente, il quale può reputarlo coincidente con un aggravamento della patologia di base e quindi tacerne la presenza, sottraendosi in questo modo a una diagnosi differenziale che potrebbe, invece, evidenziare un’altra patologia collaterale non altrettanto preoccupante (ad esempio, un’artrosi) (42, 43).

Da discutere, in tal senso, anche il dato della presenza di DC da “altra causa” nelle persone affette da patologie oncologiche. Diagnosticare e gestire in maniera puntuale il DC non correlato al cancro in pazienti oncologici è fondamentale, per evitare sia allarmismi nel paziente e nei suoi familiari, sia importanti errori di trattamento. Una diagnosi puntuale e un trattamento immediato di questo tipo di DC è ancor più importante nei sopravvissuti al cancro, a cui è fondamentale far comprendere che il dolore non è più causato dal cancro, ma deriva da esiti o altre morbosità, e non lasciare così il paziente con l’angoscia che il dolore sia il segnale di un ritorno della malattia.

I risultati del presente studio evidenziano la necessità di una riflessione sulle politiche sanitarie in grado di modificare questo stato di cose relativamente al trattamento del DC in ambito oncologico, considerando che fin dagli anni ’80 numerose istituzioni sanitarie e società scientifiche in tutto il mondo hanno stilato e diffuso linee guida per il trattamento del dolore da cancro (44-46). Ricordiamo che il DC, sia da cancro sia da altre cause, non riceve ancora, in ambito clinico, l’attenzione che necessiterebbe per ridurne l’impatto bio-psico-sociale che produce (47-49), anche in un Paese come l’Italia, dove una legge del 2010 ha istituito una rete diffusa e capillare di centri specialistici dedicati alle cure palliative e alla terapia del dolore, insieme all’obbligo di rilevazione e inserimento nella cartella clinica dell’intensità del dolore, due volte al giorno, con relativo report della tecnica antalgica e dell’efficacia di quest’ultima (17).

Lo studio ha i limiti dell’epidemiologia descrittiva e dell’uso di una health interview survey invece che di una health examination survey. I risultati presentati sono limitati a quelli ritenuti i più importanti per uno studio di prevalenza sull’outcome in esame. Non si è proceduto, ad esempio, a un esame approfondito della distribuzione geografica del DC da cancro, tenuto anche conto dei recentissimi dati epidemiologici sull’incidenza del cancro che hanno considerato la classica categorizzazione Nord, Centro e Sud, e anche quella regionale, probabilmente poco efficaci per dare una visione informativa della patologia (34). Nonostante queste dovute considerazioni, innegabile è la presenza nelle classi di età più avanzate, di dolore cronico cancro correlato che indubbiamente penalizza il Mezzogiorno.

Le frequenze e le associazioni riportate sono il risultato di analisi univariate e un approccio multivariato avrebbe potuto restituire stime differenti tenendo conto dei possibili effetti di interazione tra le variabili. Lo studio può non aver raggiunto una parte dei casi più gravi di cancro e di DC cancro-correlato, determinando una certa sottostima, in particolare per i casi afferenti ai contesti di cure palliative o di fine vita, difficilmente raggiunti da indagini del tipo EHIS. È noto, infatti, che indagini su popolazione generale sottostimano la prevalenza di malattie come il cancro (50). Al riguardo, il confronto tra la prevalenza di persone con diagnosi di cancro da 12 mesi nel Paese stimata a partire dai dati dell’indagine EHIS (2,5%) e quella rilevata per l’Italia mediante dati dei registri sul cancro (2), pari al 5,9%, evidenzia una discrepanza sensibile. La prevalenza stimata tramite la EHIS, inoltre, potrebbe anche essere influenzata dalla natura facoltativa della domanda sulla diagnosi di cancro. Nonostante ciò, la percentuale di pazienti con diagnosi di cancro che dichiarano un DC cancro-correlato rilevata dal nostro studio (38,1%) appare in linea con i risultati della metanalisi di Snijders e colleghi (5), che riporta una prevalenza di dolore del 44,5%, se si considera che la metanalisi include studi sul dolore di qualsiasi durata (e non specificamente, quindi, il DC che ha una precisa definizione in termini di durata e persistenza) e pazienti in cure palliative, un contesto con una prevalenza di DC tra le più elevate non accessibili alle indagini del tipo HIS.

Nonostante i limiti, il presente studio è da considerarsi un importante aggiornamento dei dati di prevalenza del DC da cancro nella popolazione generale adulta in Italia, considerando che le precedenti stime risalgono a quasi 20 anni fa (3) e spesso sono state costruite su popolazioni esclusivamente di pazienti. Il valore aggiunto dell'indagine sul DC correlato al cancro all'interno della popolazione generale, rispetto agli studi su dati di registro, risiede nella possibilità di esplorare l'associazione tra il cancro e una vasta gamma di fenomeni. Nel nostro caso, l'attenzione al DC come fenotipo complessivo ha consentito di rilevare, ad esempio, che molti soggetti affetti da cancro soffrono di DC non direttamente correlato al cancro, il quale rappresenta tuttavia un elemento fondamentale da trattare per migliorare la qualità della vita del paziente. Indagini sulla popolazione generale, focalizzandosi sul punto di vista del paziente, possono anche arricchire la comprensione del dolore oncologico, raccogliendo informazioni dalla prospettiva dei pazienti relativamente alla loro esperienza del dolore da cancro, al suo trattamento e alla soddisfazione per le terapie (3). Sebbene questo approccio possa essere considerato un limite, rappresenta anche un punto di forza dello studio.

Conclusioni

Il presente studio, fornendo dati sulla prevalenza e sulle caratteristiche associate al DC cancro-correlato nella popolazione generale italiana, offre un contributo alla conoscenza del fenomeno nel nostro Paese. È auspicabile che studi di prevalenza basati su dati di registro includano anche valutazioni sistematiche del dolore correlato al cancro. Questo permetterebbe di migliorare la comprensione del suo impatto sulla qualità della vita dei pazienti e di guidare lo sviluppo di strategie terapeutiche più mirate per la gestione del dolore oncologico. Il presente studio sollecita, inoltre, lo sviluppo di interventi mirati a migliorare la gestione del dolore e del benessere emotivo delle persone affette da patologie oncologiche, con particolare attenzione a sottopopolazioni più a rischio come le donne, le persone meno istruite e gli ultrasessantacinquenni nel Meridione. Suggerisce, infine, di promuovere una maggiore consapevolezza del DC correlato al cancro tra gli stakeholder, dentro e fuori il panorama oncologico, al fine di pianificare azioni più efficaci di sensibilizzazione, prevenzione e trattamento per affrontare le sfide che il dolore da cancro porta con sé.

Ringraziamenti

Si ringrazia Claudia De

Vitiis dell’Istituto Nazionale di Statistica per il supporto nella

descrizione della metodologia utilizzata per la stima della numerosità

campionaria.

Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.

Finanziamenti: nessuno.

Authorship: tutti gli autori hanno contribuito in modo significativo alla realizzazione di questo studio nella forma sottomessa.

Riferimenti bibliografici

- Ferlay J, Colombet M, Soerjomataram I, Parkin DM, Piñeros M, Znaor A, et al. Cancer statistics for the year 2020: An overview. Int J Cancer 2021;149(4):778-789. doi: 10.1002/ijc.33588

- De Angelis R, Demuru E, Baili P, Troussard X, Katalinic A, Chirlaque Lopez MD, et al. Complete cancer prevalence in Europe in 2020 by disease duration and country (EUROCARE-6): a population-based study. Lancet Oncol 2024;25(3):293-307. doi: 10.1016/S1470- 2045(23)00646-0

- Breivik H, Cherny N, Collett B, de Conno F, Filbet M, Foubert AJ, et al. Cancer-related pain: a pan- European survey of prevalence, treatment, and patient attitudes. Ann Oncol 2009;20(8):1420-33. doi: 10.1093/annonc/mdp001

- Bennett MI, Kaasa S, Barke A, Korwisi B, Rief W, Treede RD, et al. The IASP classification of chronic pain for ICD-11: chronic cancer-related pain. Pain 2019;160(1):38-44. doi: 10.1097/j. pain.0000000000001363

- Snijders RAH, Brom L, Theunissen M, van den Beuken-van Everdingen MHJ. Update on Prevalence of Pain in Patients with Cancer 2022: A Systematic Literature Review and Meta- Analysis. Cancers 2023;15(3):591. doi: 10.3390/ cancers15030591

- Jiang C, Wang H, Wang Q, Luo Y, Sidlow R, Han X. Prevalence of Chronic Pain and High-Impact Chronic Pain in Cancer Survivors in the United States. JAMA Oncol 2019;5(8):1224-6. doi: 10.1001/jamaoncol.2019.1439

- Te Boveldt N, Vernooij-Dassen M, Burger N, Ijsseldijk M, Vissers K, Engels Y. Pain and its interference with daily activities in medical oncology outpatients. Pain Physician 2013;16(4):379-89.

- Tavoli A, Montazeri A, Roshan R, Tavoli Z, Melyani M. Depression and quality of life in cancer patients with and without pain: the role of pain beliefs. BMC Cancer 2008;8:177. doi: 10.1186/1471-2407- 8-177

- Green CR, Hart-Johnson T, Loeffler DR. Cancerrelated chronic pain: examining quality of life in diverse cancer survivors. Cancer 2011;117(9):1994- 2003. doi: 10.1002/cncr.25761

- Hamood R, Hamood H, Merhasin I, Keinan-Boker L. Chronic pain and other symptoms among breast cancer survivors: prevalence, predictors, and effects on quality of life. Breast Cancer Res Treat 2018;167(1):157-69. doi: 10.1007/s10549- 017-4485-0

- Cox-Martin E, Anderson-Mellies A, Borges V, Bradley C. Chronic pain, health-related quality of life, and employment in working-age cancer survivors. J Cancer Surviv 2020;14(2):179-87. doi: 10.1007/s11764-019-00843-0

- Filipponi C, Masiero M, Pizzoli SFM, Grasso R, Ferrucci R, Pravettoni G. A Comprehensive Analysis of the Cancer Chronic Pain Experience: A Narrative Review. Cancer Manag Res 2022;14:2173-84. doi: 10.2147/CMAR.S355653

- Yin M, Gu K, Cai H, Shu XO. Association between chronic pain and quality of life in long-term breast cancer survivors: a prospective analysis. Breast Cancer 2023;30(5):785-95. doi: 10.1007/s12282- 023-01472-3

- Deandrea S, Montanari M, Moja L, Apolone G. Prevalence of undertreatment in cancer pain. A review of published literature. Ann Oncol 2008;19(12):1985-91. doi: 10.1093/annonc/ mdn419

- Roberto A, Greco MT, Uggeri S, Cavuto S, Deandrea S, Corli O, et al. Living systematic review to assess the analgesic undertreatment in cancer patients. Pain Practice 2022; 22(4): 487-96. doi: 10.1111/ papr.13098

- Greco MT, Roberto A, Corli O, Deandrea S, Bandieri E, Cavuto S, et al. Quality of cancer pain management: an update of a systematic review of undertreatment of patients with cancer. J Clin Oncol 2014;32(36):4149-54. doi: 10.1200/ JCO.2014.56.0383

- Italia. Legge 15 marzo 2010, n. 38. Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.65, 19 marzo 2010.

- Marinangeli F, Saetta A, Lugini A. Current management of cancer pain in Italy: Expert opinion paper. Open Med 2021;17(1):34-45. doi: 10.1515/med-2021-0393

- Cascella M, Vittori A, Petrucci E, Marinangeli F, Giarratano A, Cacciagrano C, et al. Strengths and weaknesses of cancer pain management in Italy: findings from a nationwide SIAARTI survey. Healthcare 2022;10(3): 441. doi: 10.3390/ healthcare10030441

- Nicholas M, Vlaeyen JWS, Rief W, Barke A, Aziz Q, Benoliel R, et al. The IASP classification of chronic pain for ICD-11: chronic primary pain. Pain 2019;160(1):28-37. doi: 10.1097/j. pain.0000000000001390

- Deandrea S, Corli O, Consonni D, Villani W, Greco MT, Apolone G. Prevalence of breakthrough cancer pain: a systematic review and a pooled analysis of published literature. J Pain Symptom Manage 2014;47(1):57-76. doi: 10.1016/j. jpainsymman.2013.02.015

- Roberto A, Greco MT, Uggeri S, Cavuto S, Deandrea S, Corli O, et al. Living systematic review to assess the analgesic undertreatment in cancer patients. Pain Pract 2022;22(4):487-96. doi: 10.1111/ papr.13098

- Eurostat. European Health Interview Survey (EHIS wave 3). Methodological manual. Luxembourg: European Union; 2018. ec.europa.eu/...; ultimo accesso: 28/11/2024.

- Toccaceli V, Tenti M, Stazi MA, Fagnani C, Medda E, Gargiulo L, et al. Development and Validation of the Italian "Brief Five-Item Chronic Pain Questionnaire" for Epidemiological Studies. J Pain Res 2022;15:1897-913. doi: 10.2147/JPR. S362510

- Istituto Nazionale di Statistica. Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari in Italia e nell’Unione Europea - Indagine EHIS 2019. Nota metodologica. www.istat.it/...; ultimo accesso 28/11/2024.

- Toccaceli V, Francia N, Cascavilla I, Tenti M per il Gruppo di Lavoro Interistituzionale (ISS-ISTATISAL) per lo studio e la ricerca sul dolore cronico. Dolore cronico in Italia e suoi correlati psicosociali dalla “Indagine europea sulla salute” (European Health Interview Survey) 2019. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2023. (Rapporti ISTISAN 23/28).

- White MC, Holman DM, Boehm JE, Peipins LA, Grossman M, Henley SJ. Age and cancer risk: a potentially modifiable relationship. Am J Prev Med 2014;46(3 Suppl 1):S7-15. doi: 10.1016/j. amepre.2013.10.029

- Mao JJ, Armstrong K, Bowman MA, Xie SX, Kadakia R, Farrar JT. Symptom burden among cancer survivors: impact of age and comorbidity. J Am Board Fam Med 2007;20(5):434-43. doi: 10.3122/ jabfm.2007.05.060225

- Mullins S, Hosseini F, Gibson W, Thake M. Physiological changes from ageing regarding pain perception and its impact on pain management for older adults. Clin Med 2022;22(4):307. doi: 10.7861/clinmed.22.4.phys

- Sanford NN, Sher DJ, Butler SS, Xu X, Ahn C, Aizer AA, et al. Prevalence of chronic pain among cancer survivors in the United States, 2010-2017. Cancer 2019;125(23):4310-8. doi: 10.1002/cncr.32450

- Broemer L, Hinz A, Koch U, Mehnert-Theuerkauf A. Prevalence and Severity of Pain in Cancer Patients in Germany. Front Pain Res 2021;2:703165. doi: 10.3389/fpain.2021.703165

- Bartley EJ, Fillingim RB. Sex differences in pain: a brief review of clinical and experimental findings. Br J Anaesth 2013;111(1):52-8. doi: 10.1093/bja/aet127

- Pieretti S, Di Giannuario A, Di Giovannandrea R, Marzoli F, Piccaro G, Minosi P, et al. Gender differences in pain and its relief. Ann Ist Super Sanita 2016;52(2):184-9. doi: 10.4415/ANN_16_02_09

- Rashid I, Cozza V, Bisceglia L. Panoramica sui numeri del cancro in Italia. Epidemiol Prev 2024;48(1):24-39. doi: 10.19191/EP24.1.A715.018

- Kurita GP, Sjøgren P, Juel K, Højsted J, Ekholm O. The burden of chronic pain: a cross-sectional survey focussing on diseases, immigration, and opioid use. Pain 2012;153(12):2332-8. doi:10.1016/j.pain.2012.07.023

- Shah K, Geller DA, Tohme S, Antoni M, Kallem CJ, Vodovotz Y, et al. Predictors and Consequences of Cancer and Non-Cancer-Related Pain in Those Diagnosed with Primary and Metastatic Cancers. Curr Oncol 2023;30(10):8826-40. doi: 10.3390/ curroncol30100637

- Cohen MZ, Easley MK, Ellis C, Hughes B, Ownby K, Rashad BG, et al. Cancer pain management and the JCAHO's pain standards: an institutional challenge. J Pain Symptom Manage 2003;25(6):519-27. doi: 10.1016/s0885-3924(03)00068-x

- Portenoy RK. Treatment of cancer pain. Lancet 2011;377(9784):2236-47. doi: 10.1016/S0140- 6736(11)60236-5

- Fornasari D, Gerra G, Maione S, Mannaionoi G, Mugelli A, Parolaro D, et al. Treatment of chronic pain in Italy: therapeutic appropriacy of opioids and fear of addiction. The situation in Italy vs. USA. Pharmadvances 2020;2(1):31-40. doi: 10.36118/ pharmadvances.01.2020.08

- Gunnarsdottir S, Donovan HS, Serlin RC, Voge C, Ward S. Patient-related barriers to pain management: the Barriers Questionnaire II (BQ-II). Pain 2002;99(3):385- 396. doi: 10.1016/S0304-3959(02)00243-9

- Andruccioli J, Montesi A, Raffaeli W, Monterubbianesi MC, Turci P, Pittureri C, et al. Illness awareness of patients in hospice: psychological evaluation and perception of family members and medical staff. J Palliat Med 2007;10(3):741-8. doi: 10.1089/jpm.2006.0200

- Andruccioli J, Montesi A, Di Leo S, Sarti D, Turci P, Pittureri C, et al. Illness awareness in hospice: application of a semi-structured interview. Am J Hosp Palliat Care 2009;26(5):384-91. doi: 10.1177/1049909109338355

- World Health Organization. Cancer pain relief. World Health Organization; 1986. iris.who.int/...; ultimo accesso 28/11/2024.

- Jacox A, Carr DB, Payne R. New clinical-practice guidelines for the management of pain in patients with cancer. N Engl J Med 1994;330(9):651-5. doi: 10.1056/NEJM199403033300926

- Hanks GW, Conno F, Cherny N, Hanna M, Kalso E, McQuay HJ, et al. Morphine and alternative opioids in cancer pain: the EAPC recommendations. Br J Cancer 2001;84(5):587-93. doi: 10.1054/bjoc.2001.1680

- Fallon M, Giusti R, Aielli F, Hoskin P, Rolke R, Sharma M, et al. Management of cancer pain in adult patients: ESMO Clinical Practice Guidelines. Ann Oncol 2018;29(Suppl 4):iv166-iv191. doi: 10.1093/annonc/mdy152

- King NB, Fraser V. Untreated pain, narcotics regulation, and global health ideologies. PLoS Med 2013;10(4):e1001411. doi: 10.1371/journal. pmed.1001411

- Koesling D, Bozzaro C. Chronic pain patients' need for recognition and their current struggle. Med Health Care Philos 2021;24(4):563-72. doi: 10.1007/s11019-021-10040-5

- Roberto A, Deandrea S, Greco MT, Corli O, Negri E, Pizzuto M, et al. Prevalence of Neuropathic Pain in Cancer Patients: Pooled Estimates From a Systematic Review of Published Literature and Results From a Survey Conducted in 50 Italian Palliative Care Centers. J Pain Symptom Manage 2016;51(6):1091-102.e4. doi: 10.1016/j. jpainsymman.2015.12.336

- Hewitt M, Breen N, Devesa S. Cancer prevalence and survivorship issues: analyses of the 1992 National Health Interview Survey. Journal of National Cancer Institute 1999; 91(17):1480-6. doi: 10.1093/jnci/91.17.1480

(*) Componenti del Gruppo di Lavoro Interistituzionale (ISS-ISTAT-ISAL) in ordine alfabetico:

Istituto Superiore di Sanità, Roma

Centro di Riferimento per le Scienze Comportamentali e la Salute Mentale

Isabella Cascavilla, Corrado Fagnani, Maurizio Ferri, Nadia Francia, Antonio Maione, Emanuela Medda, Virgilia Toccaceli (Coordinatrice)

Servizio di Statistica

Alice Maraschini, Giada Minelli

Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute

Letizia Sampaolo

Servizio Formazione

Iulia Urakcheeva

Istituto Nazionale di Statistica, Roma

Direzione Centrale per le Statistiche Sociali e il Welfare, Servizio Sistema Integrato Salute, Assistenza e Previdenza

Alessandra Burgio, Lidia Gargiulo, Laura Iannucci

Direzione Centrale per gli Studi e la Valorizzazione tematica nell’area delle Statistiche Sociali e Demografiche

Emanuela Bologna

Fondazione ISAL Istituto di Formazione e Ricerca in Scienze Algologiche, Rimini

Antonello Bonci, Valentina Malafoglia, Mery Paroli, William Raffaeli (Presidente), Michael Tenti

Bollettino epidemiologico nazionale

Bollettino epidemiologico nazionale