Il monitoraggio dei fattori di rischio e degli stili di vita per la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili: Health Examination Survey - Progetto CUORE

Benedetta Marcozzia, Cinzia Lo Nocea, Anna Di Lonardoa, Serena Vannucchia, Teresa Dipola, Alessandra Cardinalea, Daniela Galeoneb, Paolo Bellisariob, Luigi Palmieria, Chiara Donfrancescoa

aDipartimento Malattie Cardiovascolari, Endocrino-metaboliche e Invecchiamento, Istituto Superiore di Sanità, Roma

bMinistero della Salute, Roma

Citare come segue: Marcozzi B, Lo Noce C, Di Lonardo A, Vannucchi S, Dipol T, Cardinale A, Galeone D, Bellisario P, Palmieri L, Donfrancesco C. Il monitoraggio dei fattori di rischio e degli stili di vita per la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili: Health Examination Survey - Progetto CUORE. Boll Epidemiol Naz 2024;5(4):1-9. DOI: https://doi.org/10.53225/BEN_096

Monitoring risk factors and lifestyles for the prevention and control of non-communicable diseases: Health Examination Survey - CUORE Project

Introduction

Non-communicable diseases are a major global health concern. The World Health Organization recommends periodic Health Examination Surveys (HES) to monitor key indicators. In Italy, the CUORE Project of the Istituto Superiore di Sanità has periodically conducted the HES to assess health conditions and risk factors trends (1998, 2008, 2018, 2023 ongoing) in the Italian adult population. This study summarizes the HES-CUORE data of the 2018- 2019 survey.

Materials and methods

Independent random samples of the resident population, aged 35-74 years, stratified by age and sex, from each of 10 (out of 20) Italian Regions, in the north, centre and south. Participants undergo standardized examinations, blood and urine tests, and standardized lifestyle face-to-face interviews, ensuring data accuracy.

Results

In 2018-2019, collected data showed raised blood pressure in 30% of men and 16% of women aged 35-74 years. The average daily salt intake was 9.5 g in men and 7.2 g in women. Obesity affected 20% of men and 23% of women; 28% of men and 39% of women consumed adequate portions of vegetables, while proper fruit intake was 50% and 52% respectively. Adverse levels of health indicators are more relevant in people with lower education.

Conclusions

In 2018-2019, in Italy, the prevalence of high blood pressure and the average daily salt intake decreased compared to previous HESs; a stable trend was observed for the prevalence of obesity. Unhealthy lifestyles are still epidemic and basically stable compared to 10 years earlier (slight decrease in smoking habit, slight increase in sedentary behaviours and slight improvements in nutrition); intersectoral strategies and monitoring need to be continued.

Key words: noncommunicable diseases; risk factors; epidemiological monitoring

Introduzione

Le malattie non trasmissibili (MNT) (principalmente malattie cardiovascolari, tumori, malattie respiratorie croniche e diabete) sono una delle maggiori cause di mortalità a livello globale, contribuendo al 63% dei decessi (1). L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha sviluppato un Piano d'Azione Globale per la prevenzione e il controllo delle MNT con l'obiettivo di ridurre l’impatto di queste patologie entro il 2025 (1-4). Il Piano prevede un approccio multisettoriale per affrontare i principali fattori di rischio, promuovere stili di vita sani e migliorare i sistemi sanitari, nonché il raggiungimento di nove obiettivi volontari globali per gli Stati Membri, tra cui la riduzione a livello di popolazione della prevalenza di pressione elevata, del consumo di sale, dell’inattività fisica, del consumo di tabacco, e l’interruzione dell’aumento della prevalenza di obesità e diabete.

L’OMS ha stabilito un sistema di monitoraggio globale per valutare i progressi nella prevenzione e nel controllo delle MNT, basato su 25 indicatori (2) e raccomanda agli Stati Membri di condurre periodicamente Health Examination Surveys (HES), indagini di popolazione basate sull’esame diretto della popolazione, al fine di valutare i progressi compiuti nella prevenzione e controllo delle MNT, dei loro fattori di rischio e determinanti (4).

Dal 1998 l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) conduce periodicamente HES su campioni di popolazione generale adulta residente in Italia nell’ambito del Progetto CUORE (5). Le indagini di popolazione hanno lo scopo di stimare, con metodi standardizzati, i fattori di rischio, le condizioni di salute e i comportamenti della popolazione affinché possano essere confrontati nel tempo a livello regionale, nazionale e internazionale.

Obiettivo del lavoro è quello di riassumere i risultati pubblicati relativi alle stime dei principali indicatori emerse dalla HES - Progetto CUORE condotta nel periodo 2018-2019, focalizzando l’attenzione su eventuali differenze di genere, classi di età e livello di educazione e sui relativi trend temporali (6-11).

Materiali e metodi

Le indagini di popolazione HES in Italia vengono coordinate dal Dipartimento di Malattie cardiovascolari, endocrino-metaboliche e invecchiamento dell’ISS, nell’ambito del Progetto CUORE (12). Le HES - Progetto CUORE sono state implementate nei seguenti periodi: 1998-2002, 2008-2012, 2018-2019 ed è attualmente in corso l’indagine iniziata nel 2023. Le indagini sono state promosse, e in parte finanziate, dal Ministero della Salute, attraverso il Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM). L’indagine di popolazione periodica HES - Progetto CUORE è inclusa nel Programma Statistico Nazionale ed è riconosciuta nell’ambito della European Health Examination Collaboration di cui ne segue procedure e metodologie standardizzate (13). I dati raccolti nell’ambito dell’indagine sono inoltre inclusi nella Non-Communicable Diseases Risk Factor Collaboration (NCD-RisC) (14) per il monitoraggio dei principali fattori di rischio per le malattie non trasmissibili attraverso misurazione diretta della popolazione in diversi Paesi del mondo.

Le HES-Progetto CUORE prevedono l’arruolamento di campioni indipendenti di popolazione generale estratti casualmente dalle liste anagrafiche del Comune in cui viene effettuato lo screening, stratificando la randomizzazione per sesso e classi di età. I partecipanti vengono sottoposti a una visita per la misurazione di diversi fattori di rischio (peso, altezza, circonferenza vita e fianchi, pressione arteriosa sistolica e diastolica, frequenza cardiaca, elettrocardiogramma, densitometria ossea), viene effettuato un prelievo di sangue a digiuno per la determinazione di indicatori ematochimici (colesterolemia totale, colesterolemia HDL, trigliceridemia, glicemia, creatininemia) e la raccolta delle urine delle 24 ore per la determinazione degli indicatori urinari (soduria, potassuria, creatininuria, albuminuria); vengono somministrati, in modalità face to face, questionari standardizzati relativi a stili di vita, anamnesi patologica, farmacologica e familiare, e, nelle persone di 65 anni e oltre, sono rilevati, con esame diretto, parametri relativi alla performance fisica, all’attenzione e alla memoria.

Nelle indagini di popolazione vengono seguite procedure e metodologie standardizzate secondo le raccomandazioni internazionali, gli esami di laboratorio vengono effettuati in centri di riferimento nazionali e gli operatori vengono addestrati da personale ISS (5-10). Le indagini di popolazione del 1998 e 2008 sono state implementate con la collaborazione dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) e dell'Heart Care Foundation (HCF).

Metodi, fattori e definizioni

L’indagine di popolazione HES 2018-2019 ha previsto l’arruolamento di campioni indipendenti di popolazione estratti casualmente dalle liste anagrafiche dei Comuni che hanno ospitato lo screening in 10 Regioni distribuite tra Nord, Centro e Sud Italia; i campioni erano relativi a popolazione generale di età compresa tra i 35 e i 74 anni, stratificati per sesso e classi di età (35- 44, 45-54, 55-64, 65-74 anni); complessivamente sono stati esaminati 1.035 uomini e 1.071 donne, circa 200 in ciascuna Regione coinvolta. Il tasso di partecipazione registrato è stato del 40%, in linea con le HES condotte in Europa, particolarmente nelle aree più urbanizzate (15, 16); maggiori dettagli sull’arruolamento sono disponibili altrove (5-10, 13).

Gli indicatori vengono qui presentati come medie per le variabili continue e prevalenze per le variabili categoriche; la significatività statistica delle differenze tra sottogruppi (sesso, classi di età e livello di istruzione), come anche degli andamenti temporali, è stata qui descritta in base alle valutazioni effettuate attraverso intervalli di confidenza e test statistici (chi-quadro, t-test, ANOVA) riportati in precedenti pubblicazioni (5-11).

Il livello di istruzione è stato utilizzato come indicatore della posizione socioeconomica suddividendo i partecipanti in due categorie: diploma di scuola elementare/media - istruzione più bassa - e diploma di scuola superiore/università - istruzione più alta.

Seguendo il suggerimento riportato nel Piano d’azione globale sulle MNT 2013-2020 dell’OMS, esteso al 2030 (1, 3), gli indicatori, dove opportuno, sono stati standardizzati per età, utilizzando il metodo diretto e facendo riferimento alle distribuzioni specifiche per età e sesso della popolazione adulta italiana 2019 (Istat).

Le analisi statistiche sono state eseguite utilizzando il software SAS, release 9.4 (SAS Institute Inc, Cary, NC) e il software R, versione 4.2.3.

Pressione arteriosa

L’OMS raccomanda agli Stati Membri la riduzione relativa del 25% della prevalenza di pressione arteriosa elevata entro il 2025, con baseline al 2010, e il monitoraggio dei livelli di pressione arteriosa della popolazione attraverso la misurazione della prevalenza di pressione arteriosa elevata e della pressione arteriosa sistolica media (1, 3). La metodologia di misurazione della pressione arteriosa è descritta altrove (6). La pressione arteriosa elevata è definita da una pressione arteriosa sistolica ≥140 mmHg o pressione arteriosa diastolica ≥90 mmHg. L'ipertensione arteriosa è definita come pressione arteriosa elevata (pressione arteriosa sistolica ≥140 mmHg e/o diastolica ≥90 mmHg) oppure dall’utilizzo di un trattamento farmacologico specifico. Per valutare la consapevolezza e il trattamento farmacologico, le persone ipertese sono state suddivise in quattro categorie: non consapevoli della loro condizione; consapevoli, non in trattamento farmacologico; in trattamento con valori ancora elevati (sistolica ≥140 mmHg o diastolica ≥90 mmHg); in trattamento sotto controllo (sistolica <140 mmHg e diastolica <90 mmHg).

Antropometria

L’OMS raccomanda agli Stati Membri l’arresto dell’ascesa della prevalenza di obesità entro il 2025, con baseline al 2010 (1, 3). La metodologia della misurazione di peso e altezza è descritta altrove (7). I partecipanti sono stati suddivisi in normopeso (indice di massa corporea - IMC 18,5- 24,9 Kg/m2), sovrappeso (IMC 25,0-29,9 kg/m²), obesi (IMC superiore a 30 kg/m²).

Consumo giornaliero di sale e potassio

L’OMS raccomanda un consumo giornaliero di sale inferiore ai 5 g, suggerisce un consumo giornaliero di potassio superiore a 3.510 mg, principalmente attraverso il consumo di verdura, frutta e legumi, e raccomanda agli Stati Membri una riduzione relativa del consumo medio giornaliero di sale nella popolazione del 30% entro il 2025, con baseline al 2010 (1, 3).

Nell’ambito delle indagini del Progetto CUORE, la determinazione del consumo di sale e potassio nella popolazione generale adulta è stata stimata attraverso l’escrezione urinaria di sodio e potassio effettuata attraverso la raccolta delle urine delle 24 ore (8, 9). I valori riportati si riferiscono, per il sale, alla trasformazione dell’escrezione urinaria di sodio in mmol/24h in grammi di sale (cloruro di sodio) al giorno e, per il potassio, alla conversione del potassio urinario (mmol/24h) in apporto di potassio (mg/giorno), poi moltiplicato per 1,30 secondo le indicazioni dell'OMS (8, 9).

Abitudine al fumo

L’OMS raccomanda agli Stati Membri una riduzione relativa del consumo di tabacco del 30% entro il 2025, con baseline al 2010 (1, 3). I partecipanti sono classificati in ‘fumatori attuali’ (almeno una sigaretta al giorno), ‘ex fumatori’ (astinenza da almeno 12 mesi) e ‘mai fumatori’ (persone che dichiarano di non aver mai fumato), secondo le indicazioni raccolte attraverso un questionario face to face (10). Sono stati registrati il numero di sigarette consumate e il tipo (confezionate, fatte a mano, elettroniche).

Attività fisica

L’OMS raccomanda agli Stati Membri di ridurre l’inattività fisica del 15% entro il 2030, con baseline al 2010 (1, 3, 17).

Il livello dell’attività fisica è espresso in 4 categorie (sedentaria, leggera, moderata, pesante), separatamente per quella lavorativa e nel tempo libero, secondo le indicazioni del partecipante raccolte attraverso un questionario face to face (10). Nell’analisi dei dati è stata classificata l’attività fisica in sedentaria (“di solito leggo, guardo la televisione, vado al cinema o trascorro il tempo libero in altre attività sedentarie”) e non sedentaria, quest’ultima comprendente le categorie leggera, moderata e pesante.

Nutrizione

Le informazioni sulle abitudini alimentari sono state raccolte attraverso la versione italiana autosomministrata del questionario di frequenza (Food Frequency Questionnaire - FFQ) dell'European Prospective Investigation into Cancer (EPIC) (18). Le definizioni di consumo adeguato per ciascun gruppo di alimenti e la definizione dell’indice complessivo degli stili di vita sono riportati altrove (10). Per ottenere stime dell'assunzione giornaliera di 37 macro e micronutrienti, i dati raccolti sono stati elaborati utilizzando le tabelle nutrizionali italiane e un algoritmo ad hoc dell’Istituto Nazionale Tumori di Milano, che gestisce il questionario EPIC in Italia (19).

Risultati

Pressione arteriosa

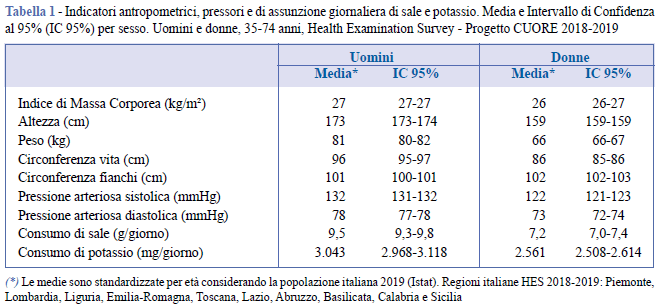

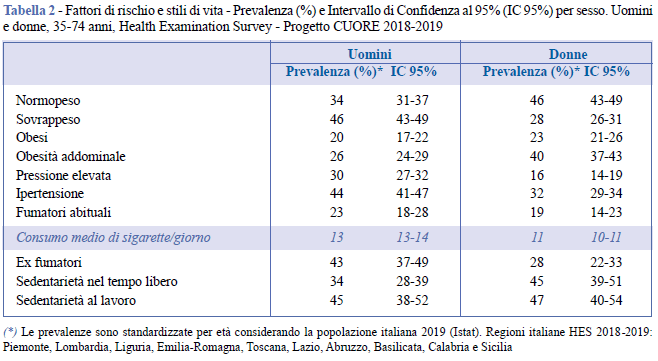

Nel periodo 2018-2019, la pressione arteriosa (sistolica/diastolica) media negli uomini si attestava a 132/78 mmHg, evidenziando valori più elevati rispetto alle donne, la cui pressione media era pari a 122/73 mmHg. Similmente si è riscontrata una maggiore prevalenza di pressione elevata e ipertensione tra la popolazione maschile rispetto a quella femminile. In particolare, la pressione elevata era presente nel 30% degli uomini e nel 16% delle donne e l'ipertensione risultava pari al 44% negli uomini e al 32% nelle donne. La percentuale di individui con ipertensione non diagnosticata era del 36% negli uomini e del 28% nelle donne, mentre quella diagnosticata, ma non in trattamento, era intorno al 15% per entrambi i sessi. L'analisi per livello di istruzione mostrava differenze nei valori pressori e nella gestione dell'ipertensione: sia negli uomini che nelle donne, la pressione arteriosa risultava più elevata nelle persone con istruzione inferiore e per quanto riguarda il controllo dell’ipertensione, negli uomini con istruzione più elevata, la pressione controllata raggiungeva il 30%, mentre tra quelli con istruzione meno elevata si attestava al 20%. Nelle donne non si registrava una discrepanza (il 41% tra coloro con istruzione più elevata rispetto al 40% tra coloro con istruzione meno elevata) (6) (Tabella 1 e Tabella 2).

Antropometria

Nel periodo 2018-2019, l’IMC medio negli uomini era pari a 27 kg/m², mentre nelle donne si attestava a 26 kg/m² (7). La distribuzione delle categorie di IMC ha evidenziato in condizione di normopeso, sovrappeso e obesità, rispettivamente il 34%, 46% e 20% degli uomini e il 46%, 28% e 23% delle donne. Il livello d'istruzione mostrava un'associazione significativa con i valori di IMC, più elevati nelle persone con livello d’istruzione inferiore, in particolare tra le donne (7). Negli uomini con livello d'istruzione più elevato l’IMC medio era 27kg/m², mentre aumentava a 28kg/m² tra quelli con livello d'istruzione meno elevato; nelle donne 25kg/m² e 28kg/m², rispettivamente (7) (Tabella 1 e Tabella 2).

Consumo giornaliero di sale

Nel periodo 2018-2019, l’assunzione media di sale nella popolazione italiana si è attestata a 9,5 g al giorno negli uomini e 7,2 g al giorno nelle donne, valori superiori alle raccomandazioni dell’OMS (consumo inferiore a 5 g al giorno) (8). L’analisi per livello d’istruzione ha evidenziato un consumo di sale tendenzialmente maggiore tra le persone con livello d’istruzione meno elevato: negli uomini con livello d’istruzione più elevato era pari a 9,1 g al giorno, mentre tra quelli con livello d’istruzione meno elevato si attestava a 10,1 g; nelle donne, i valori corrispondenti sono risultati pari a 7,0 g e 7,5 g. Circa il 10% degli uomini e l'11% delle donne hanno dichiarato di mangiare sempre pane senza sale, tuttavia, l’80% degli uomini e il 77% delle donne hanno dichiarato di non prestare mai attenzione alle informazioni sulle etichette alimentari relative al contenuto di sale per la scelta degli acquisti (8) (Tabella 1).

Consumo giornaliero di potassio

L’assunzione di potassio nella popolazione italiana rimane inferiore rispetto ai livelli raccomandati (almeno 3.510 mg/giorno) (9). Nel 2018-2019, il consumo di potassio risultava pari a 3.043 mg al giorno negli uomini e 2.561 mg al giorno nelle donne; l'analisi per livello di istruzione non ha mostrato differenze. Solo il 26% degli uomini e il 12% delle donne assumeva la quantità raccomandata (Tabella 1).

Abitudine al fumo

Nel periodo 2018-2019, circa un quinto della popolazione italiana tra i 35 e i 74 anni risultava essere fumatore abituale, con una prevalenza più alta tra gli uomini (23%) rispetto alle donne (19%) (10). Inoltre, i fumatori abituali erano più numerosi tra le persone con un livello di istruzione più basso, sia tra gli uomini (25% vs 22%) che tra le donne (20% vs 18%). Il consumo medio giornaliero di sigarette tra i fumatori abituali era di 13 unità negli uomini e 11 nelle donne, con variazioni significative per livello di istruzione. Oltre il 60% degli uomini e circa il 50% delle donne erano fumatori abituali o ex fumatori. Il 43% degli uomini e il 28% delle donne risultavano infatti essere ex fumatori (10) (Tabella 2). Le sigarette confezionate erano il tipo di consumo più diffuso (70% degli uomini fumatori e 84% delle donne fumatrici), seguite dalle sigarette fatte a mano (19% e 7% rispettivamente) e dalle sigarette elettroniche (6% in entrambi i sessi).

Attività fisica

Nel tempo libero, il 34% degli uomini e il 45% delle donne conducevano, uno stile di vita sedentario nel periodo 2018-2019 (10). Tuttavia, l'analisi per livello di istruzione evidenzia differenze significative: tra coloro con livello d’istruzione inferiore, la sedentarietà raggiungeva il 39% negli uomini e il 54% nelle donne, mentre scendeva rispettivamente al 31% e al 41% tra coloro con livello d’istruzione più elevato. La sedentarietà durante l'orario di lavoro è simile tra i due sessi (45% negli uomini e 47% nelle donne), ma con un marcato divario per livello di istruzione. Tra coloro con livello d'istruzione inferiore, solo il 19% degli uomini e il 21% delle donne fanno lavori sedentari, mentre questa percentuale supera il 50% nelle persone con livello d’istruzione più alta (53% negli uomini e 53% nelle donne). Complessivamente, il 16% degli uomini e il 18% delle donne risultano sedentari sia nel tempo libero che sul lavoro. Anche in questo caso, il livello d’istruzione modula le prevalenze: tra coloro con un livello di istruzione più basso, solo l'8% degli uomini e il 9% delle donne conducevano una vita sedentaria sia a lavoro che nel tempo libero, mentre tra coloro con livello d’istruzione più elevato la percentuale saliva al 18% negli uomini e al 21% nelle donne. Infine, tra i pensionati, la sedentarietà risulta ancora più marcata, con il 37% degli uomini e il 56% delle donne che conducevano uno stile di vita sedentario (10) (Tabella 2).

Nutrizione

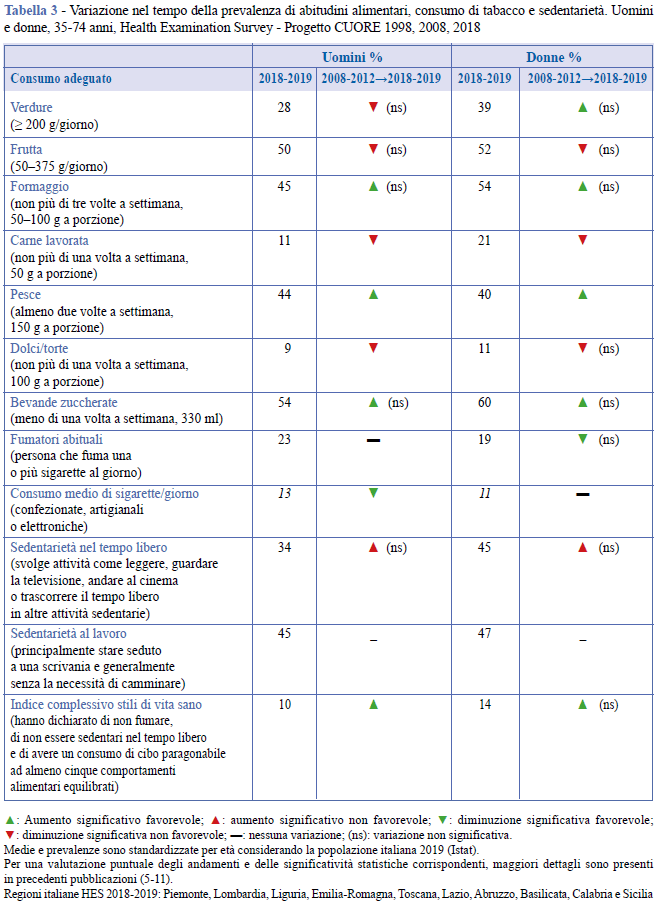

I dati sull’alimentazione hanno evidenziato che poco più della metà delle donne (51%) seguiva una alimentazione equilibrata, adottando almeno quattro comportamenti alimentari sani su otto, a differenza degli uomini, tra i quali questa tendenza era meno diffusa (37%) (10). La prevalenza di comportamenti alimentari equilibrati variava tra i gruppi alimentari (Tabella 3). Il consumo di verdure era adeguato nel 28% degli uomini e nel 39% delle donne, con un'assunzione media di 168 g/giorno negli uomini e 184 g/giorno nelle donne. Per la frutta, il consumo corretto si attestava al 50% negli uomini e al 52% nelle donne (268 g/giorno e 276 g/giorno, rispettivamente). Il consumo di formaggio era adeguato nel 45% degli uomini e nel 54% delle donne (43 g/giorno e 37 g/ giorno, rispettivamente). Il consumo adeguato di carne processata era particolarmente basso: 11% degli uomini e 21% delle donne. Il consumo di pesce era adeguato nel 44% degli uomini e nel 40% delle donne (46 g/giorno e 43 g/ giorno, rispettivamente). Anche l’assunzione di dolci entro i limiti auspicati risultava limitata, con il 9% negli uomini e l’11% nelle donne (84 g/giorno e 78 g/giorno rispettivamente). Le bevande zuccherate erano consumate in modo adeguato dal 54% degli uomini e dal 60% delle donne (100 ml/giorno e 73 ml/giorno, rispettivamente). La percentuale di persone che adottano uno stile di vita sano - ossia non fumatori, attivi nel tempo libero e con almeno cinque comportamenti alimentari sani - era del 10% tra gli uomini e del 14% tra le donne. Questa tendenza risultava più marcata tra coloro con un livello d’istruzione elevato, in particolare tra gli uomini (11% vs 4% negli uomini, 14% vs 13% nelle donne) (10).

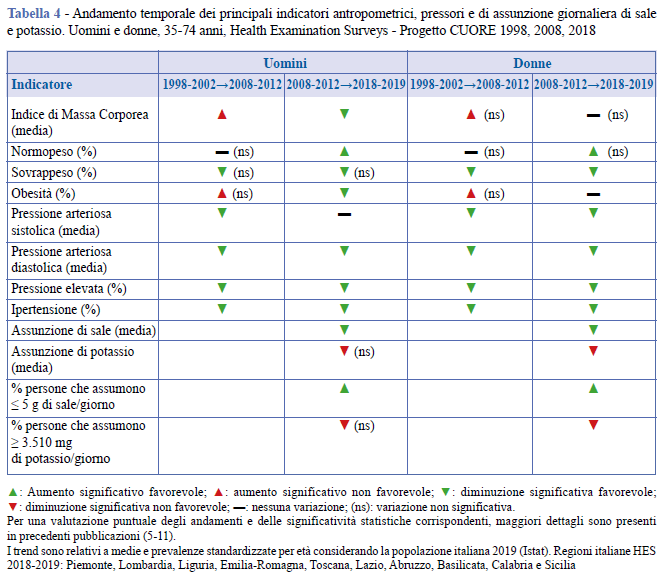

Trend temporali degli indicatori di salute

Confrontando i risultati dei principali indicatori di salute stimati attraverso l’indagine di popolazione HES - Progetto CUORE 2018-2019 con le precedenti indagini condotte nell'ambito del Progetto CUORE, è stato possibile valutare gli andamenti temporali di cui una sintesi è riportata nelle Tabelle 3 e 4; si rimanda a precedenti pubblicazioni per maggiori dettagli sugli andamenti temporali (5-10). La prevalenza di pressione arteriosa elevata risultava in riduzione rispetto al ventennio precedente, evidenziando il raggiungimento dell’obiettivo volontario indicato dall’OMS; inoltre il controllo della pressione arteriosa risultava in miglioramento (5, 6). Il consumo medio giornaliero di sale risultava ridotto rispetto al decennio precedente, ma restava oltre la soglia raccomandata (5, 8). L’assunzione di potassio risultava ancora insufficiente (5, 9), riflettendo un consumo ancora inadeguato di frutta e verdura, il cui andamento era variabile: il consumo di frutta risultava leggermente diminuito, mentre quello di verdura risultava aumentato solo nelle donne (5, 10).

Il sovrappeso e l’obesità continuavano a interessare una larga parte della popolazione ma è stato registrato un arresto della crescita della prevalenza di obesità, in linea con i risultati riscontrati in altri studi italiani (5, 7). La prevalenza degli stili di vita era nel complesso stabile con piccole variazioni: lieve diminuzione dell'abitudine al fumo, lieve aumento della sedentarietà nel tempo libero, lieve aumento del consumo adeguato di verdure e pesce e diminuzione del consumo adeguato di carne processata (5, 10).

Discussione e conclusioni

Nel periodo 2018-2019, nell’ambito della raccolta dati effettuata attraverso la Health Examination Survey - Progetto CUORE, si è riscontrato, per alcuni indicatori di salute, un trend in miglioramento o quantomeno stabile nella popolazione di età compresa tra i 35 e i 74 anni, residente in Italia. Tali risultati risultano coerenti con quelli di altri studi italiani ed europei, in particolare in relazione a pressione arteriosa (20-22), consumo di sale (23-28) e misure antropometriche (29-31). I punti di forza e le limitazioni della HES - Progetto CUORE sono riportati nel complesso, e per ciascun indicatore, in precedenti pubblicazioni (6-10).

Il quadro complessivo italiano di lieve miglioramento in alcuni fattori legati ad uno stile di vita sano unitamente alla riduzione della pressione arteriosa e del consumo di sale, nonché all’arresto dell’obesità rilevato nella HES 2018– 2019, rispetto alle precedenti indagini, può essere considerato un parziale successo.

È auspicabile il proseguimento di strategie intersettoriali nazionali e locali, basate su azioni che coinvolgano diversi settori della società e delle istituzioni, così come il monitoraggio degli stili di vita e dei relativi fattori e condizioni di rischio secondo le raccomandazioni OMS.

Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.

Finanziamenti: Ministero della Salute - Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) per le attività correlate al progetto CCM 2017 - Area Azioni Centrali - dal titolo “Monitoraggio del consumo medio giornaliero di sodio nella popolazione italiana”.

Authorship: tutti gli autori hanno contribuito in modo significativo alla realizzazione di questo studio nella forma sottomessa.

Riferimenti bibliografici

- World Health Organization. Follow-up to the Political Declaration of the High-level Meeting of the General Assembly on the Prevention and Control of Non-communicable Diseases. Sixtysixth World Health Assembly (WHA66.10). Geneva: World Health Organization; 2013. apps.who.int...; ultimo accesso 17/3/2025.

- World Health Organization. Global Monitoring Framework: Targets and Indicators for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases. Geneva: World Health Organization; 2013. cdn.who.int...; ultimo accesso 17/3/2025.

- World Health Organization. Implementation roadmap 2023-2030 for the Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 2013-2030. www.who.int/...; ultimo accesso 17/3/2025.

- World Health Organization. Technical Note: How WHO will report to the United Nations General Assembly on the progress achieved in the implementation of commitments included in the 2011, 2014 and 2018 UN Political Declarations on MNTs. Version November 2024. Geneva: World Health Organization; 2024. cdn.who.int/...; ultimo accesso 17/3/2025.

- Donfrancesco C, Lo Noce C, Di Lonardo A, Vannucchi S, Palmieri L. Progetto CUORE: health examination survey e studi longitudinali a supporto della prevenzione cardiovascolare. Boll Epidemiol Naz 2021;2(4):12-21. doi: 10.53225/BEN_032

- Donfrancesco C, Di Lonardo A, Lo Noce C, Buttari B, Profumo E, Vespasiano F, et al. Trends of blood pressure, raised blood pressure, hypertension and its control among Italian adults: CUORE Project cross-sectional health examination surveys 1998/2008/2018. BMJ Open 2022;12(11):e064270. doi: 10.1136/ bmjopen-2022-064270

- Donfrancesco C, Profumo E, Lo Noce C, Minutoli D, Di Lonardo A, Buttari B, et al. Trends of overweight, obesity and anthropometric measurements among the adult population in Italy: The CUORE Project health examination surveys 1998, 2008, and 2018. PLoS One 2022;17(3):e0264778. doi: 1010.1371/journal.pone.0264778

- Donfrancesco C, Lo Noce C, Russo O, Minutoli D, Di Lonardo A, Profumo E, et al. Trend of salt intake measured by 24-h urine collection in the Italian adult population between the 2008 and 2018 CUORE project surveys. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2021;31(3):802-13. doi: 10.1016/j. numecd.2020.10.017

- Donfrancesco C, Lo Noce C, Russo O, Buttari B, Profumo E, Minutoli D, et al. Trend in potassium intake and Na/K ratio in the Italian adult population between the 2008 and 2018 CUORE project surveys. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2021;31(3):814-826. doi: 10.1016/j. numecd.2020.11.015

- Donfrancesco C, Buttari B, Marcozzi B, Sieri S, Di Lonardo A, Lo Noce C, Profumo E, Vespasiano F, Agnoli C, Vannucchi S, et al. Nutrition, physical activity and smoking habit in the Italian general adult population: CUORE Project Health Examination Survey 2018-2019. Healthcare 2024; 12:475. doi: 10.3390/healthcare12040475

- Istituto Superiore di Sanità. The CUORE project. CuoreData platform. www.cuore.iss.it...; ultimo accesso 17/3/2025.

- Istituto Superiore di Sanità. Progetto CUORE. Indagini di popolazione. www.cuore.iss.it/...; ultimo accesso 17/3/2025.

- European Health Examination Survey. National HES Status. www.ehes.info... ; ultimo accesso 17/3/2025.

- NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). https://ncdrisc.org/; ultimo accesso 17 marzo 2025.

- Mindell JS, Giampaoli S, Goesswald A, Kamtsiuris P, Mann C, Männistö S, et al. Sample selection, recruitment and participation rates in health examination surveys in Europe–experience from seven national surveys. BMC Med Res Methodol 2015;15:78. doi: 10.1186/s12874-015-0072-4

- Health Survey for England. digital.nhs.uk/..; ultimo accesso 10/4/2025.

- World Health Organization. Global action plan on physical activity 2018-2030: more active people for a healthier world. Geneva: World Health Organization; 2018. apps.who.int/...; ultimo accesso 17/3/2025.

- Pala V, Sieri S, Palli D, Salvini S, Berrino F, Bellegotti M, et al. Diet in the Italian EPIC cohorts: presentation of data and methodological issues. Tumori 2003;89(6):594-607. doi: 10.1177/030089160308900603

- Salvini S, Parpinel M, Gnagnarella P, Maissoneuve P, Turrini A. Banca dati di composizione degli alimenti per studi epidemiologici in Italia. Milano: Istituto Europeo di Oncologia; 1998.

- NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Worldwide trends in hypertension prevalence and progress in treatment and control from 1990 to 2019: a pooled analysis of 1201 populationrepresentative studies with 104 million participants. Lancet 2021;398(10304):957-80. doi: 10.1016/S0140-6736(21)01330-1. Erratum in: Lancet. 2022 Feb 5;399(10324):520. doi: 10.1016/ S0140-6736(22)00061-7

- NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Obesity prevalence ranking. https://ncdrisc.org/obesity-prevalence-ranking.html ; ultimo accesso 17/3/2025.

- Bann D, Fluharty M, Hardy R, Scholes S. Socioeconomic inequalities in blood pressure: co-ordinated analysis of 147,775 participants from repeated birth cohort and cross-sectional datasets, 1989 to 2016. BMC Med 2020;18(1):338. doi: 10.1186/s12916-020-01800-w

- Venezia A, Barba G, Russo O, Capasso C, De Luca V, Farinaro E, et al. Dietary sodium intake in a sample of adult male population in southern Italy: results of the Olivetti Heart Study. Eur J Clin Nutr 2010;64(5):518-24. doi: 10.1038/ejcn.2010.22

- Trieu K, Neal B, Hawkes C, Dunford E, Campbell N, Rodriguez-Fernandez R, et al. Salt Reduction Initiatives around the World - A Systematic Review of Progress towards the Global Target. PLoS One 2015;10(7):e0130247. doi: 10.1371/journal. pone.0130247

- Pietinen P, Paturi M, Reinivuo H, Tapanainen H, Valsta LM. FINDIET 2007 Survey: energy and nutrient intakes. Public Health Nutr 2010;13(6A):920-4. doi: 10.1017/S1368980010001102

- Thuesen HB, Toft U, Buhelt LP, Linneberg A, Friedrich N, Nauck M, et al. Estimated daily salt intake in relation to blood pressure and blood lipids: the role of obesity. Eur J Prev Cardiol 2015;22(12):1567- 74. doi: 10.1177/2047487314553201

- European Commission. National salt initiatives: implementing the EU framework for salt reduction activities. Brussels: European Commission; 2009. ec.europa.eu/...; ultimo accesso 17/3/2025.

- World Health Organization. Mapping salt reduction initiatives in the WHO European Region. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2013. www.euro.who.int/...; ultimo accesso 17/3/2025.

- Micciolo R, Di Francesco V, Fantin F, Canal L, Harris TB, Bosello O, et al. Prevalence of overweight and obesity in Italy (2001–2008): is there a rising obesity epidemic? Ann Epidemiol 2010; 20(4):258-64. doi: 10.1016/j. annepidem.2010.01.006

- Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane. Rapporto Osservasalute 2020. Roma: Università Cattolica del Sacro Cuore; 2021. www.osservatoriosullasalute.it...; ultimo accesso 17/3/2025.

- Istituto Superiore di Sanità. EpiCentro. Sorveglianza PASSI. Dati su sovrappeso e obesità in Italia. www.epicentro.iss.it...; ultimo accesso 17/3/2025.

Bollettino epidemiologico nazionale

Bollettino epidemiologico nazionale