Pacemaker e defibrillatori impiantabili in Italia: analisi delle schede di dimissione ospedaliera nazionali 2001-2023 con focus sul volume di attività delle strutture e sulla mobilità interregionale*

Enrico Ciminelloa, Massimo Zecchinb, Tiziana Falconea, Adriano Cuccua,c, Sakis Themistoclakisd, Gabriele Zanottoe, Paola Ciccarellia, Alessia Biondia, Marina Torrea

a Registro nazionale delle protesi impiantabili (RIPI), Istituto Superiore di Sanità, Roma

b Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, Trieste

c Dipartimento di Scienze Statistiche, Sapienza Università, Roma

d Unità Operativa Complessa di Cardiologia, Ospedale dell’Angelo, ULSS Serenissima, Mestre (VE)

e Unità Operativa Complessa di Cardiologia, Villafranca e Bussolengo, Azienda ULSS 9 Scaligera, Verona

Citare come segue: Ciminello E, Zecchin M, Falcone T, Cuccu A, Themistoclakis S, Zanotto G, Ciccarelli P, Biondi A, Torre M. Pacemaker e defibrillatori impiantabili in Italia: analisi delle schede di dimissione ospedaliera nazionali 2001-2023 con focus sul volume di attività delle strutture e sulla mobilità interregionale. Boll Epidemiol Naz 2025;5(4):30-37. DOI: https://doi.org/10.53225/BEN_104

Pacemakers and implantable defibrillators in Italy: analysis of Italian national Hospital Discharge Records from 2001 to 2023 with a focus on facility activity volume and interregional mobility

Introduction

Pacemakers (PM) and Implantable Cardioverter Defibrillators (ICD) have been widely used over the last decades to treat different cardiac disorders and malfunctioning. The aim of this study is to report the trends of implanted PM and ICD in Italy between 2001 and 2023. Moreover, analyses on hospital activity volumes and interregional mobility were carried out.

Materials and methods

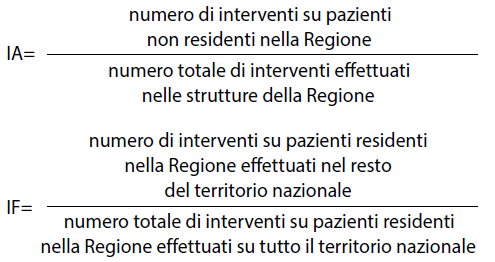

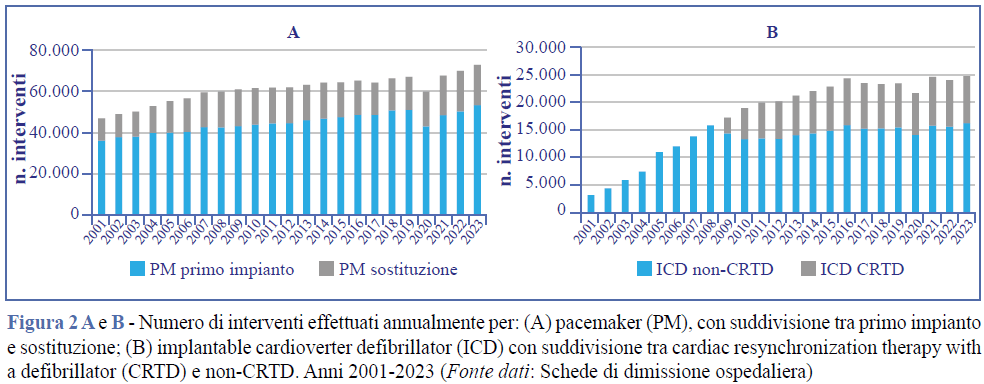

Implant volumes for PM (first and replacement) and ICD are extracted from the Italian Database of Hospital Discharge Records. Classes for volume of interventions were defined according to the number of procedures yearly performed by the hospitals: very low (<50 procedures); low (51-150); medium (151-250); high (251-450); very high (>450). Interregional mobility was evaluated by dividing the country into: Northwest, Northeast, Center, South and Major Islands. Moreover, an analysis on the quota of patients treated out of the region of residence was reported.

Results

The number of first PM implants shifted from 36,752 in 2001 to 54,552 in 2023 (+48,4%). The number of implanted ICD increased from 3.161 in 2001 to 25.558 in 2023 (+708,5%), comprising 8,843 ICD CRTD (Cardiac Resynchronization Therapy with a Defibrillator) and 16.715 non-CRTD. The number of procedures performed in high and very high-volume hospitals increased from 18.680 (36,5% of total implants) in 2001 to 67.495 (67,3% of total implants) in 2023. Finally, interregional mobility was low.

Conclusions

An increase in the use of cardiac implantable devices was observed, as well as in the number of interventions performed in high-volume hospitals. These results highlight the need to implement a national registry to monitor outcomes and patient health.

Key words: pacemaker; implantable defibrillator; high-volume hospitals

Introduzione

L’utilizzo di pacemaker (PM) e defibrillatori impiantabili (Implantable Cardioverter Defibrillators - ICD) ha rivoluzionato il trattamento delle malattie cardiache negli ultimi decenni. In Italia, dal 2001 al 2017, il numero di impianti eseguiti in un anno è cresciuto per i PM del 35% e per gli ICD del 673%. Si è inoltre osservato un aumento nella loro incidenza, in particolare nella fascia di popolazione con più di 80 anni d’età (1). Oltre allo sviluppo tecnologico e alla possibilità di trattare diversi malfunzionamenti cardiaci e aritmie, è aumentata anche la popolazione nella fascia di età a rischio, a causa dell’invecchiamento della popolazione che il nostro Paese sta fronteggiando da più di due decenni (2). Vista l’importanza che tali dispositivi ricoprono per la salute pubblica e l’impatto che hanno sul Servizio Sanitario Nazionale, SSN (3), al fine di definire il contesto in cui organizzare il Registro Italiano Defibrillatori e Pacemaker (RIDEP) all’interno del Registro Nazionale delle Protesi Impiantabili (RIPI), istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) con il DPCM 3 marzo 2017 (4), nel 2019 è stato costituito un panel di esperti che, utilizzando il database nazionale delle schede di dimissione ospedaliera (SDO), ha effettuato due studi specifici sui volumi di PM e ICD impiantati in Italia rispettivamente nel periodo tra il 2001 e il 2017 (1), e nel periodo interessato dalla pandemia da COVID 19 con aggiornamento dei dati fino al 2021 (5). Il lavoro del panel ha capitalizzato l’esperienza maturata dall’Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione (AIAC) che, a partire dagli anni '90, ha gestito il Registro Italiano Pacemaker e Defibrillatori (RIP/RID), uno strumento che, pur essendo alimentato su base volontaria, in attesa dell’avvio della raccolta dati del RIDEP ha rappresentato un riferimento per quantificare l’attività di cardiostimolazione in Italia (6).

Obiettivo di questo lavoro è quello di fornire un aggiornamento sui trend del numero di interventi di impianto di PM e ICD in Italia tra il 2001 e il 2023 e di esplorare le differenze territoriali in termini di mobilità e volumi di intervento delle strutture.

Materiali e metodi

Il Ministero della Salute fornisce annualmente le SDO all’ISS con la finalità di condurre studi epidemiologici. Tali dati hanno una copertura che raggiunge il 98,8% di tutti i ricoveri effettuati nel Paese in strutture pubbliche e private convenzionate con l’SSN (7) e forniscono informazioni amministrative, demografiche e cliniche sugli interventi effettuati durante il ricovero tramite il sistema di codifica ICD9-CM (International Classification of Diseases, Ninth Revision - Clinical Modification). Basandosi sulla mappatura dei codici ICD9-CM fornita da uno studio del 2021 condotto dal RIDEP (1), sono stati identificati ed estratti tutti i record SDO associati a impianto di PM o ICD in Italia tra il 2001 e il 2023.

I dati sono stati aggregati su base annuale e sono state analizzate le tendenze temporali dei volumi di impianto, esplorando il fenomeno per i PM, con differenziazione tra primo impianto e sostituzione, e per gli ICD, distinguendo tra le due tipologie: CRTD (Cardiac Resynchronization Therapy with Defibrillator) e non-CRTD. In seguito, è stata effettuata un’analisi per volumi di attività delle strutture, proponendone la suddivisione in classi (Tabella 1). Tale suddivisione, che approssima la distribuzione dei quartili nei 23 anni, ripartisce l’ultimo quartile in due classi, pari al 75-95% e 95-100% e permette di evidenziare, nella classe 95-100%, le strutture con il più alto volume di interventi effettuati. Infine, è stata effettuata un’analisi della mobilità interregionale tramite indice di attrazione (IA) e indice di fuga (IF) per zone del territorio nazionale sulla base delle definizioni dell’Istat: Nord-Ovest, Nord- Est, Centro, Sud, Isole. Inoltre, è stato esplorato come i ricoveri dei residenti in ciascuna Regione si distribuiscano nelle diverse Regioni. Le analisi geografiche sono state ristrette agli anni 2004- 2023 per via della corretta compilazione della Regione di residenza nelle SDO disponibile solo a partire dal 2004.

La gestione e le analisi dei dati sono state effettuate utilizzando il software R version 4.4.2 (2024-10-31 ucrt) - Pile of Leaves.

Lo studio è stato condotto in conformità ai principi della Dichiarazione di Helsinki. Inoltre, poiché tutti i dati sono presentati in forma aggregata e, data l’ampia quantità di record analizzati, la probabilità di identificare singoli individui è estremamente bassa, non è stata necessaria l’approvazione di un Comitato etico secondo la normativa nazionale.

Risultati

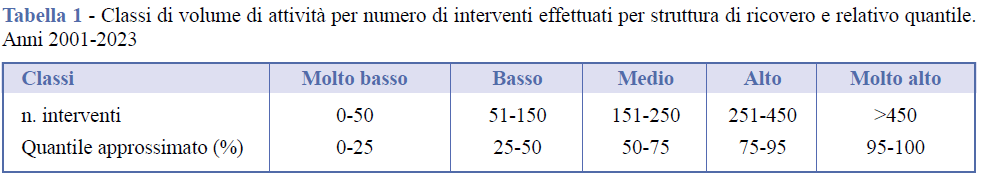

In totale sono stati estratti 1.853.460 record informatizzati relativi a ricoveri in cui sono state effettuate procedure di impianto/sostituzione di PM o ICD, con 51.110 interventi (47.949 per PM e 3.161 per ICD) nel 2001, e una crescita tendenziale fino quasi al raddoppio nel 2023, anno in cui sono stati effettuati 100.284 interventi (74.726 PM e 25.558 ICD), come mostrato in Figura 1.

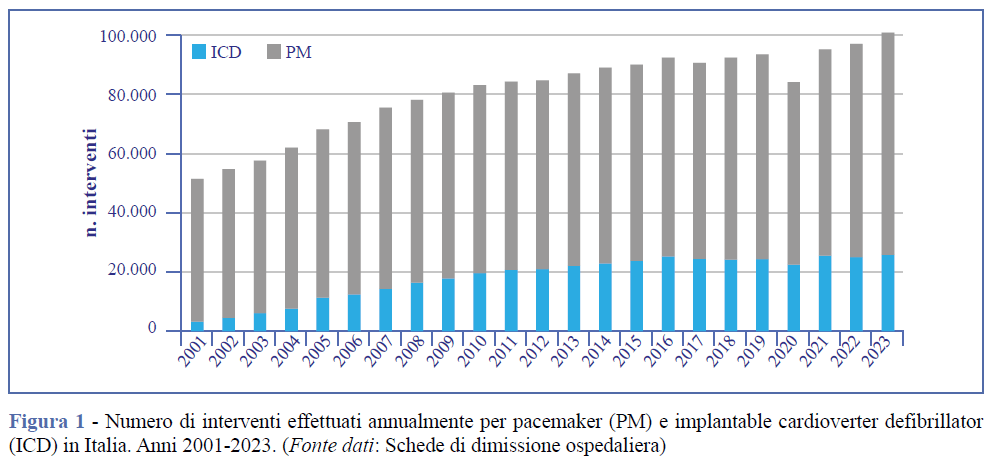

La Figura 2 A e B riporta i volumi annuali di impianto di PM e ICD, evidenziando se l’impianto di PM sia stato un primo impianto o una sostituzione e se il tipo di ICD inserito sia stato del tipo CRTD o del tipo non-CRTD. Il numero di primi impianti di PM è passato da 36.752 nel 2001 a 54.552 nel 2023 (+48,4%), mentre quello delle sostituzioni è passato da 11.197 nel 2001 a 20.174 (+80,2%) nel 2023. La proporzione di sostituzioni di PM sul totale degli impianti si è attestata tra un minimo pari al 23% osservato nel 2002 e un massimo pari al 29,4% osservato nel 2004, corrispondenti rispettivamente a 11.498 e 18.375 casi. In totale, il numero di ICD impiantati è aumentato più di otto volte, passando da 3.161 nel 2001 a 25.558 nel 2023 (+708,5%). In particolare, il numero di ICD non- CRTD è aumentato tra il 2001, con 3.161 casi, fino al 2008, con 16.282 impianti, mostrando in seguito un volume di impianto sostanzialmente stabile fino ai 16.715 casi del 2023 (+428,8% rispetto al 2001). A partire dal 2009 (anno di entrata in vigore della codifica specifica), gli ICD CRTD hanno cominciato a essere registrati attestandosi a 2.919 casi, in seguito più che triplicati entro il 2023, anno in cui sono stati effettuati 8.843 impianti di questo tipo (+202,9%).

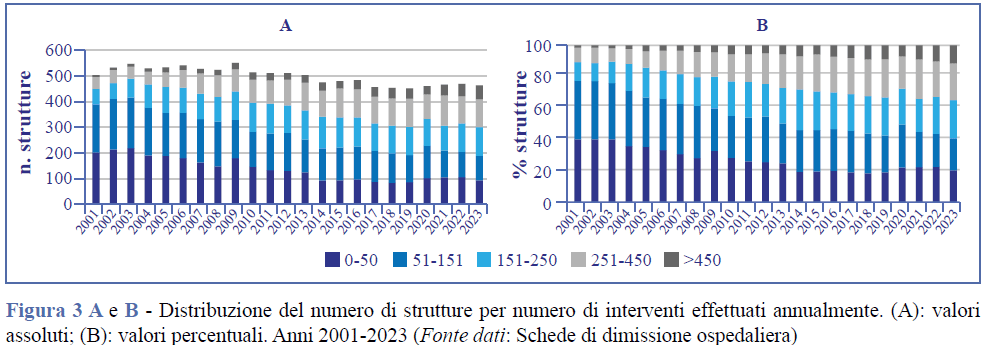

In Figura 3 A e B sono mostrati i risultati dell’analisi condotta sulle strutture classificate in base al loro volume di attività. In particolare, si osserva che il numero di strutture che ricadono nella classe a volume “Molto basso” e “Basso” si è pressoché dimezzato nell’arco dei 23 anni esaminati, passando da 198 a 92 per la classe con meno di 50 interventi annuali e da 185 a 93 per quella che comprende strutture che effettuano tra i 50 e i 100 interventi all’anno. Al contrario, si è assistito a una crescita della numerosità in tutte le altre classi: quella a volume “Alto” è passata da 46 a 107 elementi e quella a volume “Molto alto” da 7 a 52. Come mostrato dalla Figura 3 A e B, le strutture che hanno effettuato più di 250 interventi nel 2023 sono state il 35% (23,6% a volume “Alto” e 11,4% a volume “Molto alto”), mentre la proporzione di strutture a volume “Molto basso” è passata da 40% nel 2001 a 20,3% nel 2023.

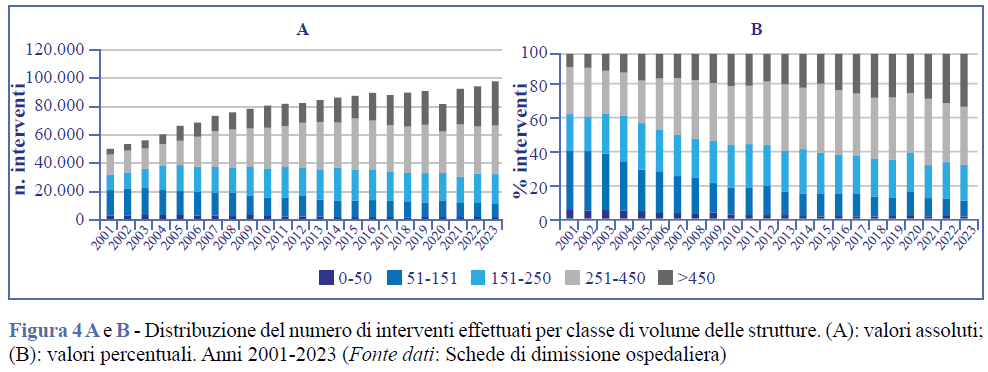

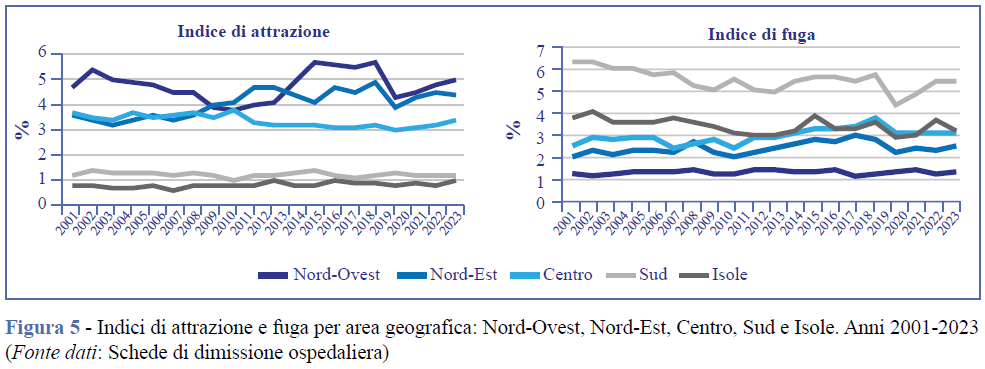

Il numero di interventi effettuati da strutture a volume “Basso” e “Molto basso” è passato da 21.007 (40,1% del totale) nel 2001 a 10.931 (10,9% del totale) nel 2023, mentre il numero di interventi effettuati dalle strutture a volume “Alto” e “Molto alto” è più che triplicato, passando da 18.680 (36,5%) nel 2001 a 67.495 (67,3%) nel 2023 (Figura 4 A e B). In particolare, la quota di impianti realizzata da strutture che hanno effettuato più di 450 interventi è passata dal 7,8% nel 2001 al 32% nel 2023. L’analisi della mobilità interregionale ha mostrato che gli indici di attrazione e di fuga non superano mai il 7% negli anni in esame. Le Regioni che attraggono maggiormente sono quelle del Nord e del Centro, mentre quelle in cui più pazienti scelgono di operarsi altrove sono quelle del Sud e delle Isole (Figura 5).

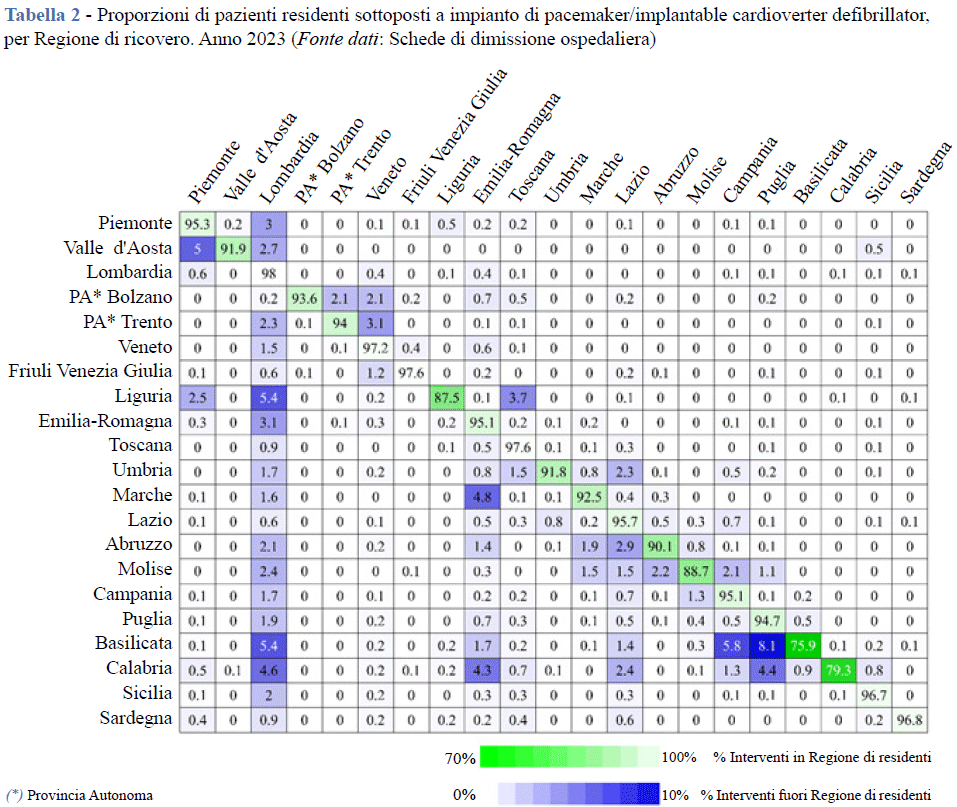

In particolare, la Tabella 2 mostra, per ciascuna Regione, la distribuzione dei pazienti ivi residenti e operati nelle diverse Regioni. Si osserva che, nel 2023, solo in Calabria e in Basilicata la percentuale della popolazione operata in Regione è inferiore all’80%. In particolare, il 75,9% dei residenti in Basilicata e il 79,3% dei residenti in Calabria si sono rivolti a strutture della propria Regione. Oltre il 20% quindi è stato trattato al di fuori della propria Regione, rivolgendosi a strutture situate o in Regioni limitrofe o in Lombardia ed Emilia-Romagna.

Discussione

Le analisi effettuate nel presente studio hanno evidenziato un aumento del numero di interventi di impianto di PM e ICD tra il 2001 e il 2023, passando da un totale di 51.110 a 100.284 impianti, con un calo verificatosi nel 2020, in concomitanza del lockdown legato alla pandemia da COVID-19 e alla conseguente sospensione dell’attività elettiva (5). Nel corso dei 23 anni analizzati, si è osservato un cambiamento nella distribuzione delle strutture in base al loro volume di attività con un incremento del numero di strutture a volume di attività “Molto alto”, ovvero con più di 450 interventi effettuati annualmente. Nel 2023, il numero di tali strutture è stato pari a 52 (11,5% del numero totale di strutture) che hanno assorbito ben il 32% degli interventi effettuati sull’intero territorio nazionale. Contestualmente, si è ridotto il numero di interventi effettuati in strutture a volume di attività “Basso” e “Molto basso”, ovvero con meno di 150 interventi l’anno. Tali strutture, nel 2023, sono state 185 (40,7% del numero totale) e hanno assorbito solo il 12,4% del totale degli interventi. Infine, nonostante una limitata mobilità interregionale a livello generale per l’impianto di PM e ICD, si nota che i pazienti residenti in alcune Regioni come Basilicata e Calabria presentano una percentuale di ricovero fuori Regione superiore al 20%, che potrebbe essere dovuta o a difficoltà nell’accesso alle cure a livello locale, oppure alla scelta di privilegiare strutture fuori Regione. Per quanto riguarda i PM, il progressivo incremento registrato negli anni è verosimilmente legato al crescere dell’età media e della popolazione over 80, quella con più frequenti indicazioni all’impianto dei dispositivi, sostanzialmente raddoppiata negli ultimi 20 anni (1).

Per gli ICD, già dalla fine degli anni ’90 del secolo scorso e agli inizi degli anni 2000, è stato registrato un continuo incremento degli impianti (sia primari che di sostituzione), legato alle crescenti evidenze scientifiche sulla loro efficacia (8-10). Tale approccio è stato ulteriormente supportato dalla pubblicazione delle Linee Guida internazionali che, fino al 2016, ne incentivavano l'utilizzo (11, 12). Negli anni successivi, presumibilmente in seguito alla pubblicazione dello studio DANISH (13) e di nuove linee guida che hanno posto in dubbio l’utilità dell’ICD (14), in alcune categorie di pazienti (in particolare con cardiomiopatia dilatativa non ischemica), tale crescita ha rallentato vistosamente. L’aumento dei dispositivi ICD CRTD, invece, potrebbe essere legato alla pubblicazione di evidenze nella letteratura di settore (15, 16) e di Linee Guida (11) che ne hanno confermato l’efficacia in alcune categorie di pazienti con scompenso cardiaco, in particolare disfunzione ventricolare sinistra severa e blocco di branca sinistra. L’utilizzo crescente degli ICD CRTD, legato anche al miglioramento delle tecnologie che hanno semplificato le tecniche d’impianto, potrebbe aver avuto un impatto parziale su quello degli ICD non-CRTD, a cui potrebbero essere stati preferiti in casi clinici come quelli evidenziati.

Il presente studio ha evidenziato che la percentuale di impianti effettuati in Italia in strutture con più di 250 interventi annuali di PM e ICD (classi di volume “Alto” e “Molto alto”) è passata dal 36,5% al 67,3% tra il 2001 e il 2023. La ricomposizione delle strutture per classe di volume, con sempre più impianti effettuati nel corso degli anni in tali classi, può essere spiegata da evidenze scientifiche provenienti dalla letteratura internazionale, che mettono in relazione volume di attività ed esiti. In altri Paesi europei come Francia (17), Germania (18) e Danimarca (19) si è infatti osservato un aumento del rischio di eventi avversi nel caso in cui l’intervento sia effettuato da personale con un’esperienza di pochi interventi o con una bassa frequenza di impianti per anno. Questo potrebbe aver portato, sia a livello internazionale che a livello nazionale, a una spinta verso la polarizzazione della pratica in centri ad alta specializzazione con operatori con ampia esperienza nell’impianto di tali dispositivi.

Nonostante le strutture ad alto volume attraggano la maggior parte dei pazienti, non sono stati misurati indicatori di mobilità interregionale estremamente alti: nel 2023 l’indice di fuga al Sud è stato inferiore al 6% e tutte le Regioni, a esclusione di Calabria, Basilicata, Molise e Liguria, sono riuscite a mantenere più del 90% dei propri residenti in strutture all’interno dei propri confini. I valori di Calabria (75,8% di pazienti residenti operati in Regione) e Basilicata (73,3% di pazienti residenti operati nella Regione), in particolare, potrebbero essere in parte spiegati da quel fenomeno noto come “mobilità apparente” costituita, secondo la definizione data dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, dai “ricoveri effettuati nella regione di domicilio del paziente, quando quest’ultima non coincide con la regione di residenza”. Nel report La Mobilità Interregionale in Italia del 2023, viene riportato come la mobilità apparente sia un fattore che porta i sistemi sanitari regionali a saldo negativo negli scambi di rimborsi in tutte le Regioni del Sud e nelle Isole, raggiungendo il 6,5% del volume totale dei ricoveri a livello regionale per i pazienti residenti in Calabria e il 3,6% per i pazienti residenti in Basilicata. In entrambe queste Regioni, inoltre, le ospedalizzazioni relative a malattie e disturbi dell’apparato cardiocircolatorio (Major Diagnostic Category, MDC 05) sono al secondo posto, con 4.920 ricoveri fuori Regione di residenti in Calabria e 753 ricoveri fuori Regione di residenti in Basilicata (20).

La principale limitazione dello studio è legata alla natura amministrativa dei dati a cui fa riferimento, ovvero le SDO. La compilazione delle informazioni relative agli interventi effettuati durante un’ospedalizzazione è fatta tramite il sistema di codifica ICD9-CM, che, per questioni legate al rimborso della prestazione o a errori di compilazione, può riportare informazioni scorrette o parziali. Per quanto riguarda gli ICD (compresi i CRTD), un’importante limitazione è legata all’impossibilità di distinguere le procedure di primo impianto da quelle di sostituzione del dispositivo in base al sistema di codifica ICD9-CM, rendendo i numeri riportati cumulativi di primari e sostituzioni. Altra significativa limitazione, in particolare nell’interpretazione dei risultati legati alla mobilità interregionale, risiede nella possibilità di avere una mancata coincidenza tra residenza e domicilio del paziente, comportando una possibile sovrastima del fenomeno di mobilità, in particolare in alcune Regioni.

Le limitazioni legate all’utilizzo delle SDO evidenziano come in un contesto sanitario in continua evoluzione, caratterizzato da progressi tecnologici rapidi e da una crescente attenzione alla sostenibilità e alla qualità dell’assistenza, i Registri rappresentano uno strumento indispensabile. Una collezione sistematica e standardizzata di dati relativi agli impianti di PM e ICD consentirebbe di valutare l’appropriatezza degli interventi, la distribuzione geografica degli impianti dei PM e ICD, le differenze tra centri e Regioni, nonché la sicurezza e l’efficacia dei dispositivi nel tempo. La disponibilità di dati da registro di alta qualità e con alta copertura, monitorando non solo la sicurezza degli impianti ma anche l’appropriatezza degli interventi, potrebbe evidenziare le possibili aree di miglioramento, nonché promuovere una standardizzazione delle cure nel nostro Paese. Essi fornirebbero, inoltre, la possibilità di confrontare la realtà italiana con quella di altri Paesi europei in tutto il mondo, contribuendo al dibattito internazionale sulla gestione ottimale dei disturbi del ritmo cardiaco. Per perseguire anche questi obiettivi, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2017 (4), ha istituito presso l’ISS il RIPI, all’interno del quale è ricompreso il RIDEP, il cui Tavolo Tecnico ha lavorato al progetto di un flusso informativo con la finalità di acquisire dati specifici che permettano di effettuare sorveglianza sulla performance di PM e ICD. La futura pubblicazione del decreto del Ministro della Salute, che disciplinerà l’accesso ai dati e i diritti degli interessati, renderà obbligatoria, per i registri ricompresi nel RIPI, la raccolta dei dati a livello nazionale.

I risultati presentati in questo studio rappresentano il primo passo per la fase di attuazione del RIDEP, con l’obiettivo di implementare un sistema di raccolta dati che consenta, tra l’altro, di effettuare valutazioni di esiti clinici basati sull’evidenza.

Conclusioni

Il numero di impianti di PM e ICD è significativamente cresciuto dal 2001 a oggi, in particolare per quanto riguarda PM e ICD CRTD, testimoniando l’efficacia di tali strumenti nel trattamento di diversi tipi di malfunzionamenti cardiaci e aritmie. A oggi, la maggior parte degli impianti vengono effettuati presso centri a elevato volume di attività, con più di 250 interventi l’anno. Infine, l’offerta sanitaria dei sistemi sanitari regionali sembra coprire le necessità dei cittadini in questo campo in quasi tutte le Regioni, con indicatori di mobilità interregionale a scopo di turismo ospedaliero piuttosto contenuti per l’impianto di PM e ICD.

Una volta che il RIDEP sarà istituito e alimentato in modo obbligatorio a livello nazionale, sarà possibile monitorare sicurezza ed efficacia degli impianti di pacemaker e defibrillatori e garantirne la loro tracciabilità, a tutela della salute dei pazienti impiantati e a supporto di politiche sanitarie mirate a migliorare la qualità delle cure erogate.

(*) Il presente studio è stato condotto nell’ambito del progetto “Registro nazionale delle protesi impiantabili (RIPI): mantenimento e aggiornamento dei registri specifici già inclusi, rafforzamento delle collaborazioni nazionali e internazionali e definizione delle metodologie per confrontare i dati di registro con altre fonti di dati disponibili presso il Ministero della salute”, coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità e realizzato grazie al contributo assicurato dal Ministero della Salute, Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico del Ministero della Salute, e del “Project ECS 0000024 Rome Technopole, – CUP B83C22002820006, NRP Mission 4 Component 2 Investment 1.5, Funded by the European Union – NextGenerationEU”, Partner Istituto Superiore di Sanità, Spoke 2 (Technology transfer, new entrepreneurship, business incubation and acceleration) and Flagship project FP4 (Development, innovation and certification of medical and non-medical devices for health).

Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.

Finanziamenti: nessuno.

Authorship: tutti gli autori hanno contribuito in modo significativo alla realizzazione di questo studio nella forma sottomessa.

Riferimenti bibliografici

- Zecchin M, Torre M, Carrani E, Sampaolo L, Ciminello E, Ortis B, et al. Seventeen-year trend (2001-2017) in pacemaker and implantable cardioverter-defibrillator utilization based on hospital discharge database data: An analysis by age groups. Eur J Intern Med 2021;84:38-45. doi: 10.1016/j.ejim.2020.09.003

- Istituto Nazionale di Statistica. Rapporto Annuale 2024. La situazione del Paese. www.istat.it/...; ultimo accesso 19/06/2025.

- Torre M, Carrani E, Franzò M, Ciminello E, Urakcheevaa I, Bacocco DL. Il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili: una nuova realtà per la sicurezza del paziente. Boll Epidemiol Naz 2021;2(2):16-23. doi: 10.53225/BEN_015

- Italia. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2017. Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie. Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 109, 12 maggio 2017.

- Zecchin M, Ciminello E, Mari V, Proclemer A, D’Onofrio A, Zanotto G, et al. A global analysis of implants and replacements of pacemakers and cardioverter-defibrillators before, during, and after the COVID-19 pandemic in Italy. Intern Emerg Med 2024;19(1):107-114. doi: 10.1007/ s11739-023-03450-1

- Proclemer A, Zecchin M, Zanotto G, Gregori D, D’Onofrio A, De Ponti R. Registro Italiano Pacemaker e Defibrillatori Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione Report 2021. G Ital Cardiol 2023;24(3):245-9. doi: 10.1714/3980.39629

- Ministero della Salute. Ex - Direzione Generale della Programmazione sanitaria – Ufficio 6. Rapporto annuale sull’attività di ricovero ospedaliero. Dati SDO 2022. www.salute.gov.it...; ultimo accesso 8/7/2025.

- Antiarrhythmics versus Implantable Defibrillators (AVID) Investigators. A comparison of antiarrhythmicdrug therapy with implantable defibrillators in patients resuscitated from near-fatal ventricular arrhythmias. N Engl J Med 1997;337(22):1576-84. doi: 10.1056/NEJM199711273372202

- Moss AJ, Zareba W, Hall WJ, Klein H, Wilber DJ, Cannom DS, et al. Prophylactic implantation of a defibrillator in patients with myocardial infarction and reduced ejection fraction. N Engl J Med 2002;346(12):877-83. doi: 10.1056/ NEJMoa013474

- Bardy GH, Lee KL, Mark DB, Poole JE, Packer DL, Boineau R, et al. Amiodarone or an implantable cardioverter-defibrillator for congestive heart failure. N Engl J Med 2005;352(3):225-37. doi: 10.1056/NEJMoa043399

- Epstein AE, DiMarco JP, Ellenbogen KA, Estes III NAM, Freedman RA, Gettes LS, et al. ACC/AHA/ HRS 2008 Guidelines for Device-Based Therapy of Cardiac Rhythm Abnormalities: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to Revise the ACC/AHA/ NASPE 2002 Guideline Update for Implantation of Cardiac Pacemakers and Antiarrhythmia Devices) developed in collaboration with the American Association for Thoracic Surgery and Society of Thoracic Surgeons. J Am Coll Cardiol 2008;51(21):e1-e62. doi: 10.1016/j. jacc.2008.02.032

- Priori SG, Blomström-Lundqvist C, Mazzanti A, Blom N, Borggrefe M, Camm J, et al. 2015 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death: The Task Force for the Management of Patients with Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death of the European Society of Cardiology (ESC). Endorsed by: Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC). Eur Heart J 2015;36(41):2793-867. doi: 10.1093/eurheartj/ehv316

- Køber L, Thune JJ, Nielsen JC, Haarbo J, Videbæk L, Korup E, et al. Defibrillator Implantation in Patients with Nonischemic Systolic Heart Failure. N Engl J Med 2016;375(13):1221-30. doi: 10.1056/ NEJMoa1608029

- Zeppenfeld K, Tfelt-Hansen J, de Riva M, Gregers Winkel B, Behr ER, Blom NA, et al. 2022 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death: Developed by the task force for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death of the European Society of Cardiology (ESC) Endorsed by the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC). Eur Heart J 2022;43(40):3997-4126. doi: 10.1093/eurheartj/ehac262

- Bristow MR, Saxon LA, Boehmer J, Krueger S, Kass DA, De Marco T. Cardiac-resynchronization therapy with or without an implantable defibrillator in advanced chronic heart failure. N Engl J Med 2004;350(21):2140-50. doi: 10.1056/ NEJMoa032423

- Cleland JGF, Daubert JC, Erdmann E, Freemantle N, Gras D, Kappenberger L, et al. The effect of cardiac resynchronization on morbidity and mortality in heart failure. N Engl J Med 2005;352(15):1539-49. doi: 10.1056/NEJMoa050496

- Clémenty N, Fernandes J, Carion PL, de Léotoing L, Lamarsalle L, Wilquin-Bequet F, et al. Pacemaker complications and costs: a nationwide economic study. J Med Econ 2019;22(11):1171-8. doi: 10.1080/13696998.2019.1652186

- Nowak B, Tasche K, Barnewold L, Heller G, Schmidt B, Bordignon S, et al. Association between hospital procedure volume and early complications after pacemaker implantation: results from a large, unselected, contemporary cohort of the German nationwide obligatory external quality assurance programme. EP Europace 2015;17(5):787-93. doi: 10.1093/europace/euv003

- Kirkfeldt RE, Johansen JB, Nohr EA, Jørgensen OD, Nielsen JC. Complications after cardiac implantable electronic device implantations: an analysis of a complete, nationwide cohort in Denmark. Eur Heart J 2014;35(18):1186-94. doi: 10.1093/eurheartj/eht511

- Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. La Mobilità Sanitaria in Italia. 2023. www.agenas.gov.it...; ultimo accesso 23/06/2025.

Bollettino epidemiologico nazionale

Bollettino epidemiologico nazionale