Ricoveri ospedalieri potenzialmente evitabili per malattie acute durante la pandemia di COVID-19 in Italia

Alessandro Lamberti-Castronuovoa,b,c*, Alessandra Burgiod*, Aldo Rosanoe, Paolo Lauriolab,c, Cristiana Abbafatif, Benedetta Armocidag, Claudio Gianottib,c,h, Lorenzo Monastai, Matteo Morandib,c,j, Mariagrazia Santamariab,c,k, Paola D’Errigol, Marcello Cuomom,n

(*) Uguale contributo.

aCentro Interdipartimentale di Ricerca e Formazione in Medicina dei Disastri, Assistenza Umanitaria e Salute Globale (CRIMEDIM), Università Piemonte Orientale, Novara

b Rete Italiana Medici Sentinella per l’Ambiente (RIMSA-ISDE/FNOMCeO), Arezzo

c International Society of Doctors for the Environment (ISDE), Arezzo

d Direzione Centrale Statistiche Sociali e Welfare, Istituto Nazionale di Statistica, Roma

e Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche, Roma

f Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici, Facoltà di Giurisprudenza, Università Sapienza, Roma

g Dipartimento Malattie Cardiovascolari, Endocrino-Metaboliche e Invecchiamento, Istituto Superiore di Sanità, Roma

h Azienda USL-VDA Valle d’Aosta, Aosta

i SCR Epidemiologia Clinica e Ricerca sui Servizi Sanitari, IRCCS Materno-infantile Burlo Garofolo, Trieste

j Dipartimento Aziendale Cure Primarie, Azienda Sanitaria Locale, Modena

k Azienda Sanitaria Locale, Foggia

l Centro Nazionale per la Salute Globale, Istituto Superiore di Sanità, Roma

m Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, Roma

n Agenzia Italiana del Farmaco, Roma

Citare come segue: Lamberti-Castronuovo A, Burgio A, Rosano A, Lauriola P, Abbafati C, Armocida B, Gianotti C, Monasta L, Morandi M, Santamaria M, D’Errigo P, Cuomo M. Ricoveri ospedalieri potenzialmente evitabili per malattie acute durante la pandemia di COVID-19 in Italia. Boll Epidemiol Naz 2025;6(1):1-13. DOI: https://doi.org/10.53225/BEN_101

Potentially avoidable hospitalitations for acute conditions during the COVID-19 pandemic in Italy

Introduction

This study evaluates the rates of potentially avoidable hospitalisations for selected Ambulatory Care Sensitive Conditions (ACSC) in Italy during the COVID-19 pandemic.

Materials and methods

This is a retrospective cohort study analyzing in patient hospital admissions across Italy. Data from the prepandemic period (2017-2019) were compared with data from the pandemic years (2020-2021). Poisson regression models were used to estimate the expected rates of ACSC for selected acute conditions. These rates were adjusted for sex, age, propensity for hospitalisation, and deprivation index, based on pre-pandemic conditions.

Results

For cases of acute appendicitis with complications, observed hospitalisation rates exceeded expected values in 2020-2021 (+0.18 in 2020, +0.28 in 2021), particularly in southern Italy. Conversely, for other conditions, observed avoidable hospitalisation rates were lower than expected, even after adjusting for the overall decline in hospital admissions during the pandemic. This trend was especially evident in regions such as Liguria, Umbria, and Lazio.

Discussion and conclusions

The study highlights the limitations of using ACSC as a proxy for the quality of primary healthcare during systemic crises such as the COVID-19 pandemic. The findings of this study emphasize the importance of a systemic and coordinated approach that engages all levels of a healthcare system during crises and disasters, particularly in countries with limited healthcare resources and overburdened higher levels of care.

Key words: avoidable hospitalisations; COVID-19; primary health care

Introduzione

Le ospedalizzazioni potenzialmente evitabili sono riferite a patologie per le quali cure ambulatoriali adeguate possono potenzialmente prevenire il ricovero ospedaliero (1), fungendo così da indicatori per misurare indirettamente la performance dei servizi di assistenza sanitaria primaria (primary health care, PHC) (2, 3). Tali patologie sono generalmente suddivise in condizioni acute, croniche o prevenibili mediante vaccinazione. Per le patologie acute, interventi tempestivi ed efficaci di cure primarie possono ridurre il rischio di ricovero ospedaliero e prevenirne l'insorgenza. Per le patologie croniche, invece, è possibile, in larga misura, prevenire riacutizzazioni e ridurre la necessità di ricoveri attraverso il controllo e la gestione continuativa in ambito ambulatoriale. Le patologie prevenibili mediante vaccinazione possono, invece, essere evitate grazie a una copertura adeguata dei servizi ambulatoriali o tramite interventi di sensibilizzazione della popolazione (ad esempio, polmonite pneumococcica, influenza, morbillo). I tassi per le ospedalizzazioni potenzialmente evitabili rappresentano un parametro consolidato e affidabile per valutare la performance del sistema sanitario ambulatoriale (1-3).

Per la prima volta negli Stati Uniti, alla fine degli anni ’80, è stato introdotto il concetto dell’ospedalizzazione potenzialmente evitabile è stato introdotto per la prima volta negli Stati Uniti alla fine degli anni ’80 per descrivere le differenze nell’accesso e nell’utilizzo dei servizi sanitari tra diverse popolazioni (4). Da allora, la letteratura sull’argomento è cresciuta rapidamente, e vari autori hanno sviluppato liste specifiche di condizioni patologiche per misurare l’ospedalizzazione potenzialmente evitabile (di seguito ambulatory care sensitive conditions, ACSC) per ciascun Paese (5-7), che oggi sono utilizzate da istituzioni nazionali e internazionali come indicatori per la valutazione della qualità dell’assistenza sanitaria (1, 2). In seguito alla pandemia da COVID-19, l’interesse accademico per l’uso degli indicatori ACSC è aumentato (8). Numerosi studi si sono posti come obiettivo quello di valutare l’impatto della pandemia sugli ACSC (9-12). Altri hanno utilizzato gli ACSC per identificare gruppi vulnerabili più soggetti a ricoveri ospedalieri per ACSC durante il COVID-19, come indicatore di un accesso limitato ai servizi di PHC (9, 11-13). Tuttavia, le variazioni nei tassi di ospedalizzazione per ACSC durante disastri o emergenze di sanità pubblica (public health Emergency, PHE) e le conclusioni che se ne possono trarre dipendono fortemente dal contesto d’analisi. Sebbene gli indicatori ACSC aiutino a comprendere la performance delle cure primarie, il loro utilizzo durante disastri e PHE richiede ancora indicazioni metodologiche più precise, e la ricerca in questo campo è fortemente incoraggiata (8). Con riferimento alle analisi di confronto tra differenti aree territoriali, ci sono inoltre ulteriori aspetti che vanno tenuti in considerazione, quali la prevalenza delle patologie studiate (specialmente se croniche) e la propensione all’ospedalizzazione (per qualsiasi causa) nelle aree oggetto di studio.

L’Italia è stato il primo Paese europeo colpito dalla pandemia di COVID-19, risultandone uno dei più impattati, con un elevato costo in termini di perdita di vite umane, ripercussioni economiche e aumento delle disuguaglianze (14). Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) italiano è un sistema sanitario universale che garantisce l’accesso gratuito e non discriminatorio all’assistenza sanitaria, ma è decentralizzato, con le Regioni responsabili di organizzazione, finanziamento ed erogazione dei servizi sanitari. Durante la pandemia, le autorità sanitarie regionali hanno adottato strategie differenti nella gestione della crisi, con un approccio divergente (15), particolarmente evidente nella gestione di test e screening e nell’interazione e coordinamento tra assistenza ospedaliera e territoriale (16). L’inadeguatezza dei servizi di cure primarie e di comunità, più marcata in alcune Regioni rispetto ad altre, è stata identificata come uno dei determinanti più critici che hanno contribuito a una gestione lacunosa dell’emergenza (17, 18). Tali differenze sono state particolarmente evidenti durante la prima ondata (febbraio-maggio 2020) e si riflettono nelle differenze regionali relative ai tassi di infezione e mortalità (19).

Per cercare di valutare, sebbene indirettamente, il sistema di assistenza primaria nelle diverse Regioni italiane negli anni del COVID-19, questo studio si focalizza su alcune ACSC acute, prevenibili attraverso diagnosi e trattamento precoci (1). In sintesi, tassi elevati di ospedalizzazione per ACSC acute possono indicare la capacità non adeguata dei servizi di PHC di prevenire, diagnosticare e trattare tempestivamente ed efficacemente queste condizioni in ambito ambulatoriale. Questi tassi risultano quindi inversamente correlati alla performance della PHC e, se disaggregati secondo fattori demografici e socioeconomici, possono essere utilizzati per individuare quali popolazioni affrontano maggiori barriere nell’accesso ai servizi di PHC (1).

Gli obiettivi di questo studio sono, quindi, di:

- quantificare i tassi di ospedalizzazione per ACSC acute in Italia durante i primi due anni di pandemia di COVID-19 (2020 e 2021) e confrontarli con quelli del periodo pre pandemico (2017-2019);

- confrontare i tassi di ospedalizzazione osservati durante gli anni pandemici con i tassi attesi, calcolati sulla base dei trend storici;

- esaminare le variazioni regionali nei tassi di ospedalizzazione osservati e attesi durante gli anni pandemici.

Materiali e metodi

Disegno dello studio e fonte dei dati

Questo studio di coorte retrospettivo ha incluso i dati relativi a pazienti adulti (età >=18 anni) ricoverati negli ospedali pubblici e privati accreditati in Italia. I dati relativi alle schede di dimissione ospedaliera (SDO), in formato anonimo, provengono dal Sistema Informativo Ospedaliero del Ministero della Salute, e sono stati resi disponibili dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali a partire dalla base dati e dai protocolli utilizzati per il Programma Nazionale di Valutazione degli Esiti, PNE (20).

Sono stati analizzati due periodi: tre anni precedenti la pandemia di COVID-19 (2017-2019); primi due anni della pandemia (2020-2021). Per il calcolo dei tassi sono stati utilizzati i dati Istat della popolazione adulta residente in Italia (età >= 18 anni) (21).

Selezione delle aree territoriali

L’unità geografica di analisi è stata definita in conformità con la metodologia utilizzata nel PNE. Tale unità geografica, denominata area territoriale, rappresenta il livello di disaggregazione intermedia tra l’organizzazione sanitaria dell’intera Regione e quella delle singole città e Comuni che la costituiscono. Pertanto, essa coincide con le ASL delle varie Regioni, con l’eccezione di quei casi nei quali tali entità siano così estese da comprendere la maggior parte (se non l’intera totalità) dei Comuni/ città della Regione: in questi casi, l’area territoriale coincide con le province della Regione stessa.

Nella fase preparatoria della base dati è stato associato ai Comuni di residenza dei pazienti il quintile della distribuzione regionale dei punteggi dell’indice di deprivazione di ciascun Comune. Successivamente, i Comuni sono stati accorpati per area territoriale e quintile, aggregando i dati di ospedalizzazione e popolazione residente, ma lasciando distinti i differenti quintili di deprivazione per utilizzarli come predittori nell’analisi, al pari di sesso e classe di età.

Come specificato di seguito, per poter considerare l’indice di deprivazione sociale evitando il bias ecologico, sono stati esclusi i Comuni con più di 50.000 abitanti. Pertanto, le aree territoriali sono riferite solo ai Comuni con una popolazione residente inferiore a tale soglia. I risultati sono descritti a livello nazionale e per Regione.

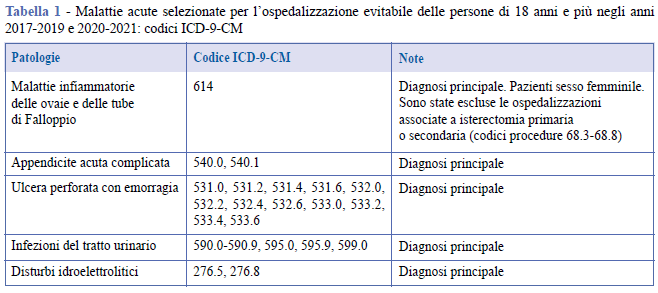

Selezione delle malattie acute per l’ospedalizzazione potenzialmente evitabile

Sono state selezionate cinque condizioni ACSC acute, basandosi su criteri identificati in studi precedenti e adattati al contesto italiano (6, 22):

- malattie infiammatorie delle ovaie e delle tube di Falloppio;

- appendicite acuta complicata;

- ulcera perforata con emorragia (perforeted peptic ulcer, PPU);

- infezioni del tratto urinario (urinary tract infection, UTI);

- disturbi idroelettrolitici.

La decisione di selezionare solo condizioni acute è stata adottata in quanto i relativi ricoveri possono essere più verosimilmente considerati non differibili e quindi meno soggetti ai blocchi dei ricoveri non urgenti disposti durante il periodo pandemico (Tabella 1).

Analisi statistica

I dati relativi alle caratteristiche dei pazienti sono presentati come conteggi e percentuali. Sono stati utilizzati modelli di regressione di Poisson per stimare i rischi di ospedalizzazione per ACSC, espressi come incidence rate ratios. I predittori considerati includono:

- sesso;

- classe di età (18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, 75+);

- stato socioeconomico, determinato tramite l’indice di deprivazione calcolato al censimento Istat del 2011 (23);

- propensione al ricovero, calcolata come il rapporto tra il tasso grezzo di ricoveri per pazienti residenti nell’unità geografica di analisi e il tasso nazionale complessivo;

- Regione di residenza.

L’indice di deprivazione 2011 è stato associato alle aree territoriali di residenza dei pazienti, come descritto precedentemente.

Per minimizzare il bias ecologico nei grandi Comuni, l’analisi è stata limitata ai Comuni con meno di 50.000 abitanti, coprendo circa il 60% della popolazione adulta residente in Italia e dei ricoveri ospedalieri in regime ordinario di pazienti adulti.

Nel modello di Poisson, sono stati associati alle aree territoriali i rispettivi quintili dell’indice di deprivazione (1 = bassa deprivazione; 5 = alta deprivazione), calcolati sulla base dei Comuni afferenti alle aree stesse.

Sono stati sviluppati modelli separati per ciascuna delle condizioni acute analizzate (appendicite acuta complicata, disturbi idroelettrolitici, UTI, PPU) considerando congiuntamente tutti i pazienti e introducendo il sesso tra i predittori; viceversa, per stimare i ricoveri evitabili dovuti a malattie infiammatorie delle ovaie e delle tube di Falloppio è stata, ovviamente, considerata la sola popolazione femminile.

Applicando i modelli di Poisson ai dati 2017-2019 è stato possibile calcolare i casi di ospedalizzazione evitabile attesi per gli anni 2020 e 2021 per ciascuna condizione a livello di area territoriale**, al netto dei fattori confondenti considerati nei modelli. I tassi attesi, calcolati per gli anni 2020-2021 a livello regionale, sono stati successivamente confrontati con quelli osservati durante gli anni della pandemia.

I tassi osservati a livello regionale sono stati standardizzati per sesso, età e indice di deprivazione utilizzando il metodo diretto, considerando la popolazione media italiana del periodo 2017-2021 come popolazione standard. Questi tassi standardizzati sono stati, inoltre, aggiustati per:

- propensione al ricovero negli anni 2020 e 2021, calcolata sulla base dei dati relativi al periodo 2017-2019;

- riduzione generale osservata nei tassi di ricovero durante gli anni della pandemia, applicando un fattore di correzione corrispondente alla variazione relativa dei tassi di ricovero totali in ciascuna Regione.

L’aggiustamento del tasso standardizzato di ospedalizzazione per Regione con la propensione al ricovero è effettuato rapportando il tasso della Regione al valore della propensione al ricovero (il tasso aggiustato è maggiore del tasso se la propensione è <1, mentre è minore del tasso se la propensione è >1).

L’ulteriore aggiustamento per la riduzione generale dell’ospedalizzazione negli anni della pandemia è effettuato aggiungendo la variazione osservata tra 2020 (o 2021) e il triennio 2017-2019, ovvero calcolando un nuovo tasso incrementato di tale variazione.

I risultati dei modelli di regressione sono riportati come Materiale Aggiuntivo - Tabella 1. Le analisi statistiche sono state eseguite utilizzando il software SAS versione 9.4 (SAS Institute) e Stata Release 17, StataCorp. 2021.

Risultati

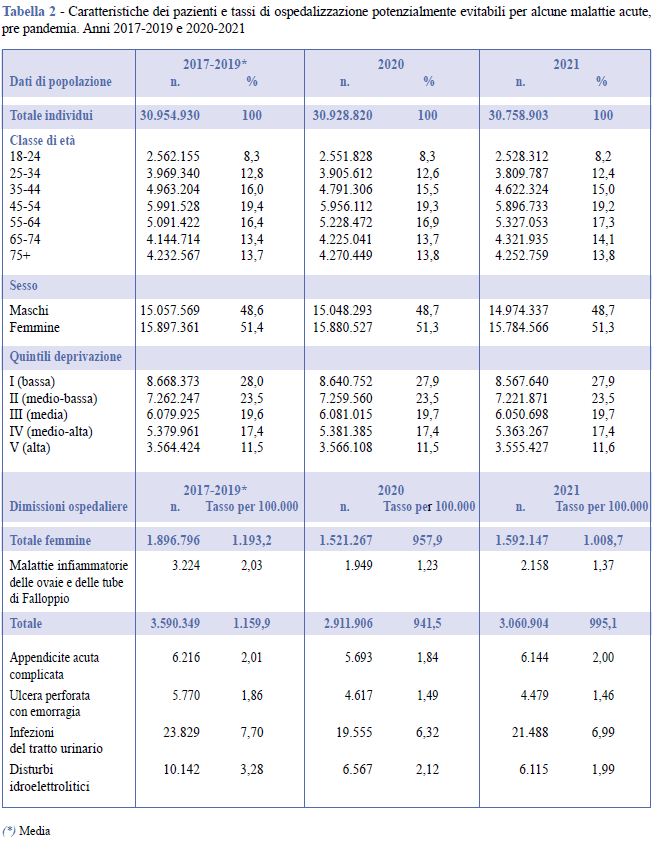

La popolazione studiata era riferita a oltre 30 milioni di adulti residenti in Comuni con meno di 50.000 abitanti, sia nel periodo pre pandemico (2017-2019) sia nei primi due anni della pandemia (2020 e 2021) (Tabella 2). I dati sono stabili nel tempo e circa il 51% della popolazione era di sesso femminile. Per quanto riguarda la distribuzione per età, il 21% aveva tra 18 e 34 anni, il 52% tra 35 e 64 anni, il 13-14% tra 65 e 74 anni e il restante 14% aveva più di 75 anni. Circa il 28% della popolazione apparteneva al primo quintile di deprivazione (cioè bassa deprivazione), mentre l’11,5% rientrava nell’ultimo quintile (cioè alta deprivazione).

La Tabella 2 riporta il numero totale di dimissioni ospedaliere e quelle relative alle ACSC per le cinque malattie acute selezionate (valori assoluti e tassi grezzi per 10.000 abitanti). I tassi grezzi di ospedalizzazione per tali malattie acute per Regione negli anni considerati sono disponibili nel Materiale Aggiuntivo - Tabella 2.

Tutti i dati mostrano una netta riduzione tra il periodo pre pandemico e il 2020, seguita da un incremento nel 2021 con valori che rimangono, tuttavia, inferiori rispetto al periodo pre pandemico (Tabella 2).

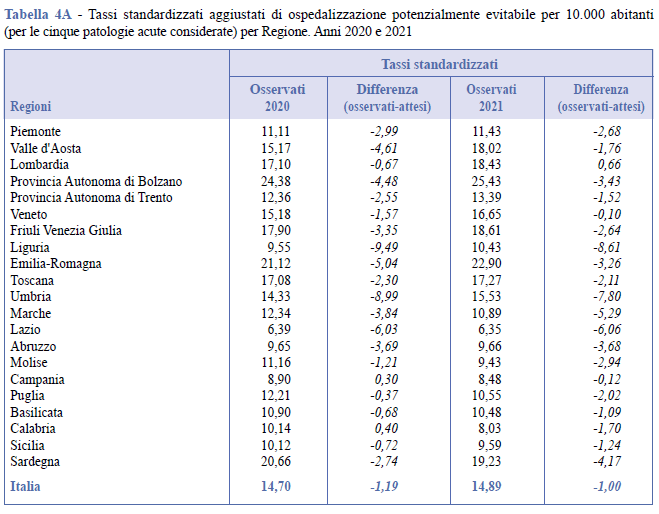

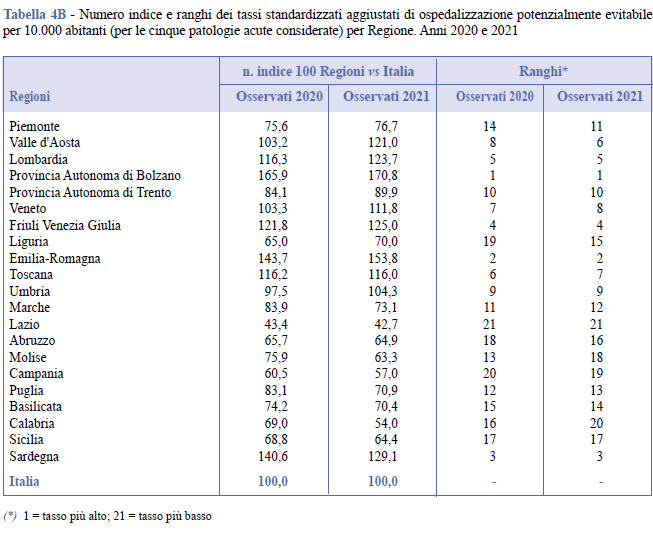

Il confronto tra i valori osservati e attesi per ciascuna malattia acuta mostra risultati molto diversi sia a livello nazionale sia, soprattutto, a livello regionale (Tabella 3). L’appendicite acuta con complicanze era l’unica malattia per la quale i valori osservati nel 2020-2021 superavano quelli attesi (indicando un peggioramento delle ospedalizzazioni evitabili), in particolare nelle Regioni del Sud.

Una differenza positiva è stata osservata per le UTI solo nel 2021, principalmente in Lombardia e in alcune Regioni del Centro-Nord. Per le altre tre condizioni, le differenze sono state negative, indicando tassi di ospedalizzazione evitabili osservati inferiori ai valori attesi (ovvero un ipotetico miglioramento). La differenza negativa appariva meno marcata per le PPU e più consistente per le malattie infiammatorie delle ovaie e delle tube di Falloppio e per i disturbi idroelettrolitici.

Per queste ultime due condizioni, differenze negative sono state osservate in quasi tutte le Regioni (Tabella 3).

Per una valutazione complessiva del fenomeno, le Tabelle 4A e 4B si riferiscono alle cinque malattie considerate nel loro insieme. Nella Tabella 4A, la differenza tra i valori osservati e attesi dei tassi standardizzati aggiustati era negativa, pur avendo “corretto” i tassi per la diminuzione osservata nel periodo considerato: ciò indica che le ospedalizzazioni per queste malattie sono diminuite in misura maggiore rispetto alla diminuzione del totale delle ospedalizzazioni.

La differenza negativa tra i tassi era particolarmente rilevante in molte Regioni, soprattutto in Liguria, Umbria e Lazio. Il numero indice rispetto al dato nazionale conferma una forte eterogeneità regionale nelle ospedalizzazioni evitabili, con un range che varia da circa 43 nel Lazio a oltre 165 nella Provincia Autonoma (PA) di Bolzano (Tabella 4B). La classificazione finale consente di valutare eventuali cambiamenti nella posizione relativa delle Regioni nei due anni della pandemia. A eccezione di alcuni casi in cui una Regione ha perso (Piemonte e Liguria) o guadagnato (Molise e Calabria) molte posizioni, le altre Regioni mostravano una relativa stabilità tra il 2020 e il 2021. I territori con i tassi di ACSC più elevati sono stati la PA di Bolzano e l’Emilia- Romagna, mentre quelli con i tassi più bassi erano il Lazio e la Campania nel 2020 e il Lazio e la Calabria nel 2021.

I risultati dei modelli di regressione di Poisson per le ACSC acute e i tassi grezzi di ospedalizzazione per 10.000 residenti sono disponibili come Materiale Aggiuntivo - Tabella 1.

Discussione

Questo studio ha evidenziato una riduzione complessiva dei ricoveri ospedalieri in Italia durante la prima ondata pandemica nel 2020. Sebbene l'impatto sul sistema ospedaliero sia stato più limitato nel 2021, i ricoveri durante gli anni pandemici sono rimasti al di sotto di quelli osservati nel periodo pre pandemico. Questi risultati sono coerenti con studi precedenti condotti in Italia (24) e in altri Paesi nel mondo (25) e potrebbero essere correlati alla riluttanza dei pazienti a recarsi in ospedale per paura di contrarre l'infezione, nonché ai cambiamenti di condotta degli operatori sanitari e alle misure di contenimento del contagio adottate (13).

Analizzando i valori osservati rispetto a quelli attesi per ogni ACSC acuta, emergono risultati molto differenti sia a livello nazionale che regionale. La differenza negativa tra i valori osservati e attesi per le malattie infiammatorie dell'ovaio e delle tube di Falloppio, e la PPU potrebbe suggerire un - piuttosto improbabile - miglioramento generalizzato della performance del sistema PHC negli anni della pandemia. Per i disturbi idroelettrolitici, i tassi di ospedalizzazione inferiori osservati potrebbero invece essere correlati alla maggiore difficoltà di accesso agli esami di laboratorio durante il COVID-19, rendendo meno probabile la diagnosi di tali patologie. Questo dato è coerente con un calo del 62,6% degli esami di laboratorio osservato in Italia nel 2020 (26).

L'accesso limitato alla diagnostica di laboratorio potrebbe altresì aver portato anche a meno diagnosi di batteriuria asintomatica, spesso etichettata erroneamente e gestita come UTI e trattata in maniera inappropriata mediante antibiotici. Ciò potrebbe indicare, quindi, una maggiore appropriatezza nella gestione di questi casi durante la pandemia (13), un eccesso di trattamento per pazienti che potrebbero non necessitare di interventi o cure e potrebbe spiegare la variazione negativa osservata in quasi tutte le Regioni italiane. Le restrizioni sociali e le migliorate misure di igiene durante la pandemia potrebbero, inoltre, aver influito sulla minore incidenza di queste condizioni (27).

Analogamente, le differenze negative osservate per le malattie infiammatorie dell'ovaio e delle tube di Falloppio potrebbero essere attribuibili alla limitata accessibilità ai servizi ginecologici ambulatoriali, alla diagnostica e alla possibilità di trattamento di disturbi ginecologici e infezioni sessualmente trasmissibili (28). La diminuzione dei ricoveri per PPU durante la pandemia potrebbe riflettere una reale riduzione dei casi di PPU, probabilmente dovuta alla diminuzione dell'uso di farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS), specialmente durante la prima ondata pandemica (29, 30).

In linea con studi simili (31), l'appendicite acuta con complicazioni ha mostrato valori osservati superiori a quelli attesi durante il 2020 e il 2021, in particolare nelle Regioni meridionali italiane. Ciò potrebbe derivare da un generale ritardo nell’esecuzione di procedure chirurgiche durante la pandemia a causa delle misure adottate per prevenire la diffusione del COVID-19 e anche al fatto che i pazienti si presentavano frequentemente molto più tardi dopo l'insorgenza dei sintomi per paura di accedere al pronto soccorso, aumentando così il rischio di appendicite complicata o di sequele più gravi (32, 33).

L’analisi dei dati regionali ha evidenziato negli anni della pandemia 2020 e 2021 un’elevata variabilità territoriale delle differenze tra i tassi osservati e quelli attesi ma, allo stesso tempo, una tendenza generalizzata alla diminuzione delle ospedalizzazioni potenzialmente evitabili per le malattie acute considerate, un’ampia forbice di valori rispetto al dato medio nazionale e una sostanziale stabilità dei ranghi.

I risultati dimostrano quanto sia difficile discernere, durante una fase pandemica, tra la performance dei servizi di PHC e l’effetto delle barriere all'accesso ai servizi ospedalieri. Pertanto, è necessaria cautela nell'interpretazione dei risultati di questo studio, poiché l'analisi delle performance dei servizi di cure primarie basata sugli ACSC non è diretta né semplice, e l'utilizzo dei tassi di ospedalizzazione per ACSC acute in termini di diagnosi precoce e trattamento di condizioni acute potrebbe non essere adeguato in situazioni fortemente compromesse come la pandemia. A ogni modo, in questo studio l'utilizzo degli ACSC suggerisce informazioni interessanti su:

- l'accessibilità e la continuità delle cure per i servizi essenziali a livello ambulatoriale (ad esempio, la mancanza di accesso alla diagnostica di laboratorio o a consulti specialistici ambulatoriali);

- l'appropriatezza del trattamento da parte dei professionisti delle cure primarie per condizioni specifiche (ad esempio, UTI);

- la continuità delle cure per casi non correlati al COVID-19, necessaria per prevenire la presentazione di casi in uno stadio più avanzato (ad esempio, nel caso di appendicite acuta con complicazioni);

- la gestione adeguata dei fattori di rischio a livello delle cure primarie (ad esempio, limitare l'uso di FANS) come misura efficace per ridurre i ricoveri per PPU.

In sintesi, lo studio fa luce sui cambiamenti nei modelli di utilizzo dei servizi sanitari durante la pandemia e sottolinea il potenziale impatto di interventi efficaci a livello del sistema PHC così come di un'appropriata gestione dei trattamenti nel ridurre la dipendenza dall'assistenza ospedaliera per queste specifiche condizioni. I risultati di questo studio sottolineano, quindi, l'importanza di un approccio sistemico e di coordinamento che coinvolga tra di loro tutti i livelli di un sistema sanitario durante crisi e disastri, soprattutto in sistemi sanitari di Paesi caratterizzati da risorse limitate e sovraccarico dei livelli superiori di assistenza. È opportuno sottolineare, inoltre, che le variazioni osservate nei tassi di ospedalizzazione durante il periodo pandemico devono essere interpretate nel contesto delle misure emergenziali adottate e dell'impatto diretto della crisi sanitaria. Tali variazioni non riflettono necessariamente cambiamenti strutturali o organizzativi dell’SSN, ma piuttosto l'effetto transitorio di una situazione eccezionale.

Questo studio presenta diverse limitazioni. Sebbene le malattie acute selezionate per l’analisi dell’ospedalizzazione potenzialmente evitabile siano state scelte dal gruppo di studio perché sicuramente meno influenzate dalle stime di prevalenza rispetto ad altre tipologie (3), tale scelta è stata effettuata unicamente sulla base di studi precedenti (4, 7), poiché in Italia non è ancora stata sviluppata una lista adattata al contesto specifico (1). In secondo luogo, i fattori di correzione utilizzati potrebbero non essere adeguati a cogliere tutti i fattori di confondimento che influenzano i risultati osservati. Inoltre, pur avendo considerato l’età come fattore di confondimento nei modelli, la base dati a disposizione per lo studio non ha consentito di disaggregare ulteriormente l’ultima classe di età 75 anni e più, determinando la possibile presenza di confondimento residuo, soprattutto per le patologie più diffuse alle età molto avanzate. In terzo luogo, la una mancanza di dati individuali sullo stato socioeconomico ha indotto a utilizzare l’indice di deprivazione comunale, che ha reso necessaria la selezione di un sottogruppo di Comuni da considerare nello studio per contenere il bias statistico per i Comuni di grande dimensione. Tale selezione limita in parte la generalizzazione dei risultati ai contesti urbani.

In conclusione, questo studio propone alcuni spunti metodologici per la valutazione della performance del PHC durante disastri e PHE. Sebbene i risultati siano rilevanti per il contesto italiano, essi possono avere una potenziale applicabilità a livello internazionale, contribuendo all’esplorazione di un’area di ricerca ancora poco approfondita.

Conclusioni

Questo studio ha mostrato l’effetto della pandemia di COVID-19 sulle ACSC acute in Italia, evidenziando una riduzione complessiva delle ospedalizzazioni su tutto il territorio nazionale e tassi di ospedalizzazione rimasti inferiori rispetto al periodo pre pandemico. Il lavoro propone spunti metodologici utili per studi analoghi e può essere adattato ad altri Paesi e contesti, contribuendo alla definizione di futuri piani di preparazione pandemica basati su un approccio sistemico e integrato che coinvolga tutti i livelli di cura.

Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.

Finanziamenti: nessuno.

Authorship: tutti gli autori hanno contribuito in modo significativo alla realizzazione di questo studio nella forma sottomessa.

Riferimenti bibliografici

- World Health Organization Regional Office for Europe. Assessing health services delivery performance with hospitalizations for ambulatory care sensitive conditions. No. WHO/EURO: 2016-4172-43931-61907. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2016. www.who.int...; ultimo accesso 28/5/2025.

- Agency for Healthcare Research and Quality. Quality Indicators - Guide to Prevention Quality Indicators: Hospital Admission for Ambulatory Care Sensitive Conditions. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality, 2001. AHRQ Pub. No. 02-R0203

- Pinto A, Santos JV, Souza J, Viana J, Costa Santos C, Lobo M, et al. Comparison and impact of four different methodologies for identification of ambulatory care sensitive conditions. Int J Environ Res Public Health 2020;17(21):8121. doi: 10.3390/ ijerph17218121

- Rosano A, Ricciardi W, van der Zee J. Analysis of the role of general practice in preventing avoidable hospitalisation through a multilevel approach. Epidemiol Biostat Public Health 2016;13(2). doi: 10.2427/11778

- Billings J, Anderson GM, Newman LS. Recent Findings on Preventable Hospitalizations. Health Aff 1996;15(3):239-49. doi: 10.1377/ hlthaff.15.3.239

- Caminal J, Starfield B, Sánchez E, Casanova C, Morales M. The role of primary care in preventing ambulatory care sensitive conditions. Eur J Public Health 2004;14(3):246-51. doi: 10.1093/ eurpub/14.3.246

- Pirani M, Schifano P, Agabiti N, Davoli M, Caranci N, Perucci CA. Ospedalizzazione potenzialmente evitabile nella città di Bologna, 1997-2000: andamento temporale e differenze per livello di reddito. Epidemiol Prev 2006;30(3):169-77. PMID: 17051941

- Purdy S, Griffin T, Salisbury C, Sharp D. Ambulatory care sensitive conditions: terminology and disease coding need to be more specific to aid policy makers and clinicians. Public Health 2009;123:169-73. doi: 10.1016/j.puhe.2008.11.001

- Lamberti-Castronuovo A, Valente M, Aleni C, Hubloue I, Ragazzoni L, Barone-Adesi F. Using Ambulatory Care Sensitive Conditions to Assess Primary Health Care Performance during Disasters: A Systematic Review. Int J Environ Res Public Health 2022;19(15):9193. doi: 10.3390/ ijerph19159193

- Leuchter RK, Villaflores CWA, Norris KC, Sorensen A, Vangala S, Sarkisian CA. Racial Disparities in Potentially Avoidable Hospitalizations During the COVID-19 Pandemic. Am J Prev Med 2021;61(2):235-39. doi: 10.1016/j. amepre.2021.01.036

- Becker N v, Karmakar M, Tipirneni R, Ayanian JZ. Trends in Hospitalizations for Ambulatory Care-Sensitive Conditions during the COVID-19 Pandemic. JAMA Netw Open 2022;5(3):e222933. doi: 10.1001/ jamanetworkopen.2022.2933

- Wright B, Anderson D, Whitaker R, Shrader P, Bettger JP, Wong C, et al. Comparing health care use and costs among new Medicaid enrollees before and during the COVID-19 pandemic. BMC Health Serv Res 2021;21(1):1152. doi: 10.1186/ s12913-021-07027-6

- Rennert-May E, Leal J, Thanh NX, Lang E, Dowling S, Manns B, et al. The impact of COVID-19 on hospital admissions and emergency department visits: A population-based study. PLoS One 2021;16(6):e0252441. doi: 10.1371/journal. pone.0252441

- Allegri C, Banks H, Devillanova C. Avoidable hospitalizations and access to primary care: comparisons among Italians, resident immigrants and undocumented immigrants in administrative hospital discharge records. EclinicalMedicine 2022;46:101345. doi: 10.1016/j. eclinm.2022.101345

- Armocida B, Formenti B, Ussai S, Palestra F, Missoni E. The Italian health system and the COVID-19 challenge. Lancet Public Health 2020;5(5):e253. doi: 10.1016/S2468-2667(20)30074-8

- Bosa I, Castelli A, Castelli M, Ciani O, Compagni A, Galizzi MM, et al. Response to COVID-19: Was Italy (un)prepared? Health Econ Policy Law 2022;17(1):1- 13. doi: 10.1017/S1744133121000141

- Lauriola P, Martín-Olmedo P, Leonardi GS, Bouland C, Verheij R, Dückers MLA, et al. On the importance of primary and community healthcare in relation to global health and environmental threats: Lessons from the COVID-19 crisis. BMJ Glob Health 2021;6(3):e004111. doi: 10.1136/ bmjgh-2020-004111

- Lamberti-Castronuovo A, Parotto E, Della Corte F, Hubloue I, Ragazzoni L, Valente M. The COVID-19 pandemic response and its impact on post-corona health emergency and disaster risk management in Italy. Front Public Health 2022;10:1034196. doi: 10.3389/fpubh.2022.1034196

- Torri E, Sbrogiò LG, Di Rosa ED, Cinquetti S, Francia F, Ferro A. Italian public health response to the COVID-19 pandemic: Case report from the field, insights and challenges for the department of prevention. Int J Environ Res Public Health 2020;17(10):3666. doi: 10.3390/ijerph17103666

- Plagg B, Piccoliori G, Oschmann J, Engl A, Eisendle K. Primary Health Care and Hospital Management During COVID-19: Lessons from Lombardy. Risk Manag Healthc Policy 2021;14:3987-92. doi: 10.2147/rmhp.s315880

- Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali. Programma Nazionale Esiti. Edizione 2023. pne.agenas.it/...; ultimo accesso 28/5/2025.

- Istat. Popolazione residente per sesso, età e stato civile al 1° gennaio 2025. demo.istat.it...; ultimo accesso 28/5/2025.

- Rosano A, Pacelli B, Zengarini N, Costa G, Cislaghi C, Caranci N. Aggiornamento e revisione dell’indice di deprivazione italiano 2011 a livello di sezione di censimento. Epidemiol Prev 2020;44(2-3):162-70. doi: 10.19191/ep20.2-3.p162.039

- Istituto Nazionale di Statistica e Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. Impatto dell’Epidemia COVID-19 sul sistema ospedaliero italiano. Anno 2020. www.istat.it/...; ultimo accesso 28/5/2025.

- Blecker S, Jones SA, Petrilli CM, Admon AJ, Weerahandi H, Francois F, et al. Hospitalizations for Chronic Disease and Acute Conditions in the Time of COVID-19. JAMA Intern Med 2021;181(2):269- 71. doi: 10.1001/jamainternmed.2020.3978

- Report Osservatorio GIMBE n. 1/2021. Impatto della pandemia COVID-19 sull’erogazione di prestazioni sanitarie. Fondazione GIMBE: Bologna, luglio 2021. www.gimbe.org...; ultimo accesso 28/5/2025.

- Kuitunen I, Artama M, Haapanen M, et al. Urinary tract infections decreased in Finnish children during the COVID-19 pandemic. Eur J Pediatr 2022;181(5):1979-84. doi: 10.1007/s00431-022- 04389-9

- Mmeje OO, Coleman JS, Chang T. Unintended Consequences of the COVID-19 Pandemic on the Sexual and Reproductive Health of Youth. J Adolesc Health 2020;67(3):326-7. doi: 10.1016/j. jadohealth.2020.06.019

- Osservatorio Nazionale sull’impiego dei Medicinali. L’uso dei Farmaci in Italia. Rapporto Nazionale Anno 2020. Roma: Agenzia Italiana del Farmaco; 2021.

- Galani A, Alygizakis N, Aalizadeh R, Kastritis E, Dimopoulos MA, Thomaidis NS. Patterns of pharmaceuticals use during the first wave of COVID-19 pandemic in Athens, Greece as revealed by wastewater-based epidemiology. Sci Total Environ 2021;798:149014. doi: 10.1016/j. scitotenv.2021.149014

- Kariya A, Krutsri C, Singhatas P, Sumritpradit P, Thampongsa T, Lertsitthichai P, et al. Incidence of complicated appendicitis during the COVID-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis. Int J Surg Open 2022;45:100512. doi: 10.1016/j. ijso.2022.100512

- Yang Y, Li Y, Du X. Acute complex appendicitis during the COVID-19 epidemic: A singleinstitution retrospective analysis based on real-world data. Am J Emerg Med 2021;46:74-7. doi: 10.1016/j.ajem.2021.03.022

- Antakia R, Xanthis A, Georgiades F, Hudson V, Ashcroft J, Rooney S, et al. Acute appendicitis management during the COVID-19 pandemic: A prospective cohort study from a large UK centre. Int J Surg 2021;86:32-7. doi: 10.1016/j. ijsu.2020.12.009

Bollettino epidemiologico nazionale

Bollettino epidemiologico nazionale